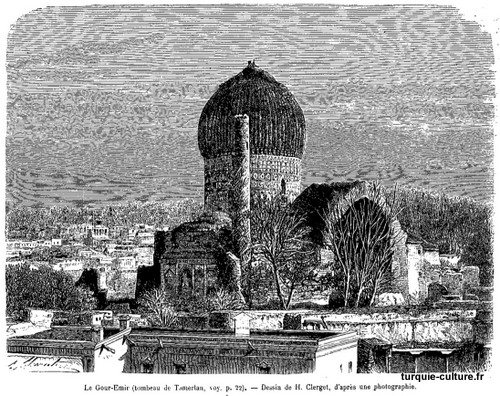

V DE TACHKEND A SAMARKAND. La steppe de la Faim - Ondulations causées par le passage des tortues - Les montagnes, quel bonheur ! La porte de Tamerlan - A propos de poteaux - Nous retrouvons la dame au nez pointu - Une station meublée - Le Zérafchân - Un pont antique - Un fleuve à double fin.

Au moment de notre départ de Tachkend, le 14 avril, le temps était superbe, le soleil devint même très-brûlant vers le milieu du jour. La route, bien entretenue depuis Tachkend jusqu'au Syr-Daria, est assez agréable; elle a quelques ponts, privilège surprenant sur les autres routes du Turkestan. A droite et à gauche, se succèdent des habitations sartes uniformes et monotones; des hommes hâlés, nus jusqu'à la ceinture, bêchent ou labourent en fredonnant un air singulier dont la mélodie n'est pas à la portée d'une oreille européenne et dont les paroles sont toujours « Allah est Dieu et Mahomet est son prophète. » Sur les bords des ruisseaux et des ariques, des enfants bronzés, avec de grands yeux étonnés, se baignent ou jouent dans les roseaux. Leur costume ne les gène pas ; la plupart sont nus comme des vers, les plus scrupuleux sont vètus d'une simple chemise ouverte par devant et qui n'est pas longue à dépouiller. Chemin faisant, nous rencontrons beaucoup de cavaliers, souvent avec des femmes ayant quelquefois un enfant en croupe, familles kirghises à la recherche de pâturages meilleurs, juifs de Bokhara, bohémiens, derviches mendiants hissés sur des ânes, enfin quantité d'arbas chargées de toute espèce de marchandises. Dans l'après-midi, nous traversons la vieille ville de Djinase, fameuse par ses scorpions et ses tarentules; les Russes ont fondé une nouvelle cité à deux kilomètres et demi du Syr-Daria, avec un fort qui commande la vallée.

Le Syr-Daria se présente pour la deuxième fois à nos yeux; mais ici ce n'est plus une masse inerte et glacée, c'est un beau grand fleuve qui roule majestueusement ses eaux un peu jaunes. Deux bacs stationnent sur chaque rive, l'un en fer, l'autre en bois; nous nous embarquons sur le premier, et pêle-mêle avec nous, véhicule, chevaux, chameaux et nombre de voyageurs qui nous ont précédés. Je remarque même un petit âne qui goûte peu cette façon de voyager. Enfin, à partir de l'autre bord, nous entrons dans la steppe, après avoir passé près d'un petit lac marécageux ; ce désert fameux que les Russes ont appelé steppe de la Faim (Galodai steppe). A première vue, rien ne permet de s'expliquer cette sinistre dénomination; la steppe ressemble à un immense parterre de fleurs. Tantôt elle présente une teinte rougeâtre, tantôt un reflet mauve ou jaune d'or, selon que les tulipes ou d'autres charmantes fleurs dominent, c'est un tableau ravissant; nous admirons à coeur joie cette belle nature dont nous ignorions l'existence. Jamais steppe ne s'était offerte à nos yeux sous un aspect aussi séducteur, pour nous qui l'avions toujours trouvée couverte de neige et désolante dans son immensité. Elle venait de revêtir ses habits de fête et son horizon sans bornes se noyait dans une variété de couleurs dont l'oeil ne pouvait se rassasier.

Le soir, nous arrivons à la station de Malekskaia, désignée aussi sous le nom de station du Premier Puits. C'est une construction solide, flanquée de tours et parfaitement en état de supporter un siège; il y a là une petite garnison russe. Les chambres sont propres et leurs couchettes couvertes d'une toile cirée. Le lendemain, à six heures du matin, nous continuons notre route; la steppe est toujours aussi belle, mais elle a cependant changé de parure, sa beauté est devenue plus sévère. Une plante qui ressemble beaucoup à notre anis y étale son large feuillage et ses grandes fleurs jaunes disposées en grappes. Tout à coup le spectacle s'anime, la steppe parait se mouvoir comme la mer, les herbes ondoient, et cependant nous ne pouvons constater le plus léger zéphyr. Je donne à deviner en cent, en mille, la cause de ce mouvement. Ce sont des myriades de tortues qui se promènent en tous sens, enchantées de pouvoir chauffer leur carapace au soleil.

Dans l'air volent un grand nombre d'aigles, planant parfois si près de nous que nous entendons les battements de leurs ailes; ces grands corsaires, d'une couleur grise, brune, fauve, quelquefois blanchâtre, s'en viennent tout exprès des monts Célestes pour faire leur déjeuner d'une tortue.

Plus loin, la steppe est déjà brûlée par le soleil, la chaleur se fait sentir et une poussière épaisse rend le trajet désagréable. Nous longeons de petites mares sur le bord desquelles se promènent majestueusement d'énormes grues. Nous voyons aussi des oies sauvages couleur orange, une petite espèce de bécassine et des hochedueues, charmants, semblables à ceux qui se promènent dans les rues de Tachkend, comme les pigeons chez nous. Pour la première fois, à la station nous remarquons un caravansérail, seule oasis, encore: est-elle artificielle, que l'on rencontre dans ces contrées désolées dont la beauté est si vive le matin, et le soir s'évanouit déjà.

La station se trouve près d'un puits que, pour garantir des ardeurs du soleil, on entouré d'une bâtisse en briques très-haute et très-large, dont la forme ressemble à une immense cloche à fromage un peu pointue. Là les voyageurs peuvent abreuver leurs chevaux, quoique l'eau soit salée; quant à eux, s'ils veulent boire, ils doivent la faire bouillir occupation que remplissent sans aucune impatience de graves musulmans paisiblement couchés sur le sol en attendant que l'eau devienne potable.

Vers quatre heures, nous passons par la petite ville de Djizak; nous traversons le Sânzar, rivière qui vient du district du Zérafchân; enfin nous nous engageons dans les montagnes. Le pays change subitement d'aspect, il devient très-pittoresque; nous poussons un soupir de soulagement d'avoir quitté la steppe des heures chaudes et nous humons à grands traits l'air frais des montagnes. Un cours d'eau se présente à nous; ses méandres sont tellement nombreux que nous le traversons au moins huit ou dix fois avant d'arriver à la porte de Tamerlan, passage ainsi nommé parce qu'il eut l'honneur d’être frayé par ce grand conquérant.

La porte de Tamerlan! que de souvenirs évoque cet orifice de l'inondation humaine la plus dévastatrice que l'on ait jamais connue! Que de sang répandu dans ces vallées et dans ces plaines, maintenant si calmes, par ces conquérants à l'allure si inoffensive et dont la monture s'avançait d'un pas si paisible et si régulier

Sans remonter aussi loin, ces belles contrées ont été de nouveau ensanglantées par des scènes de carnage. Le même soleil a vu l'Occident prendre sa revanche sur ces inoffensifs cavaliers orientaux qui s'étaient encore une fois transformés en fougueux combattants; moins heureux que leurs ancêtres, leur valeur a dit céder aux armes supérieures de notre civilisation. Soudain la vallée se rétrécit et, des deux côtés de la route, deux immenses blocs de rochers se dressent à nos regards, séparés par un assez large espace. A gauche, une petite rivière baigne le pied de ce défilé; à droite, nous apercevons une pierre carrée

couverte d'inscriptions; elle semble comme encadrée dans ce roc gigantesque. Mon mari descend pour examiner de près les caractères qui sont tracés; personne n'a jamais pu les comprendre, et cependant beaucoup de savants ont déjà prétendu les avoir expliqués. Pendant que M. de Ujfalvy cherche à résoudre l'énigme du sphinx asiatique, j'admire ces puissantes portes que la nature semble avoir ouvertes là tout, exprès; plus hautes que larges, elles paraissent avoir eu souci de la perspective, car leurs masses informes sont en harmonie avec l'encadrement des montagnes; il semble que la nature ait voulu façonner à Tamerlan une, entrée en scène digne de ce formidable conquérant. De beaux aigles ont construit leurs nids sur ces hauteurs inaccessibles et planent fièrement au-dessus de nos tètes.

Après avoir contemplé les inscriptions, M. de Ujfalvy détache un cheval de la tarantasse, l'enfourche, traverse une petite, rivière sur notre gauche, met pied à terre et entre dans une excavation pratiquée à l'entrée de cet immense rocher. Il en ressort bientôt désappointé: cette caverne était sans profondeur et n'avait pas d'autre issue.

La porte de Tamerlan nous arrête quelque temps, et ce n'est pas sans effort que nous nous arrachons à celle contemplation pour continuer notre route. Sur les versants et sur le chemin nous voyons toujours beaucoup de tortues, mais surtout un nombre infini de belettes « ces dames au nez pointu .» sont jolies avec leur robe jaune et noire et leur désinvolture effrontée.

Nous passons la nuit à la station dé Saraï-Syk, située dans une délicieuse vallée bornée à droite par les monts Voudine, à gauche par les chaînes du Zérafchân, en arrière par les cimes neigeuses du Mouzabel; c'est un magnifique spectacle!

A cinq heures du matin, nous étions sur pied, et, le thé pris, nous partons avec le jour. Le temps est délicieux pour voyager; le soleil est couvert et ne transmet à travers les nuages qu'une tiède chaleur, qui nous pénètre sans nous brûler. La vallée est large, de gras et beaux bestiaux y paissent. Mais à l'horizon pas un arbre! moi qui les aime tant! Dieu sait si j'en aurais voulu voir dans ces éternelles steppes d'Orsk à Terekli En revanche, il m'est donné de contempler des poteaux en bois aux couleurs de la Russie, qui reposent sur un piédestal de maçonnerie assez originalement construit, indicateurs fidèles de chaque verste.

Je bénis le général Abramoff, ancien gouverneur de Samarkand. Ce haut fonctionnaire a du reste fait beaucoup pour son ancien gouvernement; aussi vient-il d'être nommé dans le Kokhand, qu'il saura, j'en suis aussi bien organiser que celui qu'il administrait auparavant.

Lorsque nous atteignîmes le plateau, nous nous trouvâmes presque subitement devant un assez grand fort situé près d'un pont, le premier pont de pierre que nous ayons trouvé dans l'Asie centrale. Il donne son nom à la station (Kaméni moste ou Tach-Kouprik).

Au départ de cette halte, le pays se transforme complètement. Voici de beaux jardins, des arbres, de petits kichlaks (villages) dont l'aspect toujours pauvre et délabré contraste avec la nature, qui s'embellit à vue d'oeil. Nous traversons les ruisseaux plus ou moins importants qui sillonnent ces parages; l'irrigation paraît fort bien entendue; nous avons sous les yeux des plantations de riz, d'orge, des terres labourées, le tout agrémenté de magnifiques arbres qu'on appelle Karagatches, espèce d'orme dont le bois est très-dur c'est le chêne du Turkestan. Au loin, dans les éclaircies de cette végétation, se dresse le mont Thian-Chan, dont la cime neigeuse est argentée de temps en temps par les faibles rayons du soleil. Son élévation augmente de plus en plus; quelquefois sa cime se dérobe à nos regards pour reparaître, derrière une chaîne de montagnes, encore plus fière et plus couverte de neige. Enfin, nous arrivons à la dernière station avant Samarkand réellement enivrés par le paysage. La route est d'ailleurs excellente et comparable à une véritable chaussée; elle me rappelle mes vieilles routes françaises. Quand on pense que toute cette région était couverte de marais, il faut constater que le travail d'assainissement exécuté en cinq ans par les Russes est assurément merveilleux; tout est leur ouvrage, hormis les grands et beaux arbres qu'ils ont su conserver et multiplier par d'autres plantations. La station de Djimbaï est la meilleure de toutes sans exception; elle est située sur une petite hauteur; un gentil escalier conduit à un beau vestibule; chaque voyageur a sa chambre séparée, précieux, inestimable avantage! et ces chambres ont des meubles! Le long d'une belle route le Zérafchân apparut à nos yeux en même temps qu'un pont antique (Chadmané-Melik) dont les voûtes encore debout attestent le génie d'un architecte oublié.

Les débris se dressent fièrement sur les revers de la.montagne; à leur pied le Zérafchân roule ses eaux, qui sont effectivement très-basses. Cette rivière prend sa source dans le glacier qui porte son nom; elle se dirige vers l'occident dans la plus grande partie de son cours supérieur. Depuis la ville de Pendjakend, à soixante verstes de Samarkand, où elle a déjà acquis tout son volume d'eau, elle suffit à l'irrigation de toute la vallée jusqu'à Boukhara. C'est par cette rivière que le général Kaufmann tient les Boukhariens en échec; il suffirait d'en détourner le cours pour réduire les habitants de Boukhara à la disette. On pourrait dire sans plaisanterie que cette rivière est une armée dont les habitants de Boukhara invoquent la présence et redoutent l'absence. Les montagnes qui l'encaissent sont connues sous les noms de monts du Turkestan, montagnes du Zénafchân et de Hissar.

En général, les affluents de cette rivière ne grossissent pas ses eaux ; ils sont tous détournés pour l'arrosage des champs et des vergers et surtout des jardins. L'homme a besoin de beaucoup d'eau dans ces régions où il ne pleut pas quelquefois pendant neuf mois de l'année ; aussi la présence de l'eau fluviale joue-t-elle un grand rôle dans la répartition des centres d'habitation. La rivière ou le ruisseau porte près de chaque village le nom du village, ou le village lui-même est baptisé du nom du cours d'eau. La fonte des neiges seule en grossit le volume. On pourrait presque dire que c'est un torrent car le Zérafchân roule avec une rapidité et un bruit effrayants, surtout au milieu des hautes montagnes bordées de précipices.

Zérafchân (le Segd du moyen âge) veut dire en persan Semeur d'or. Son nom est mérité, car il apporte avec lui la vie et la fertilité dans ce charmant vallon. Bientôt après, nous gravîmes une colline, laissant à notre gauche les hauteurs de Tehoupanc-Ala (le patron des bergers); à ce moment déjà les habitations, les jardins nous annonçaient Samarkand. Samarkand, la ville sainte par excellence, pour la conservation de laquelle l'émir de Boukhara aurait donné sa capitale; c'était le but tant désiré de notre voyage ; nous allions donc admirer ses anciennes splendeurs. La voiture, à mon gré, n'allait pas assez vite. Dans une rapide descente nous faillîmes écraser un musulman ; son flegme l'eût perdu, Mahomet le sauva. Chez les Romains, rencontrer ou écraser une souris, un rat, était un mauvais présage; mais on ne me dit pas, et pour cause, ce qu'il serait advenu de l'écrasement d'un musulman.