Voici deux produits de la mer, illustrant des cartes postales, qui montrent deux aspects de Constantinople / Istanbul. Le maquereau est un poisson qui, au XIXe et au début du XXe siècle, servait surtout à l’alimentation des classes populaires tandis que homard, plus coûteux, était surtout réservé aux tables des plus riches.

Le poisson était aussi très prisé des chrétiens de l'empire ottoman qui en mangeaient quand la viande leur était interdite par la religion, les jours de Carême.

Le Bosphore, lieu de passage entre la mer Noire et la mer de Marmara, est très riche en poissons. De nos jours, on peut encore voir des pêcheurs installés sur le pont de Galata ou sur les rives, et, de septembre à mars, des bateaux de pêche à l’embouchure de la Mer Noire. Même si les stocks ont considérablement diminué ces dernières années.

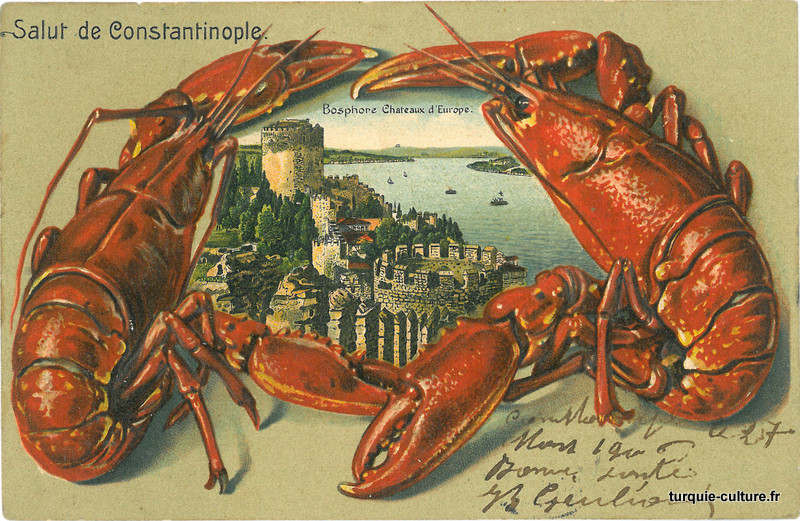

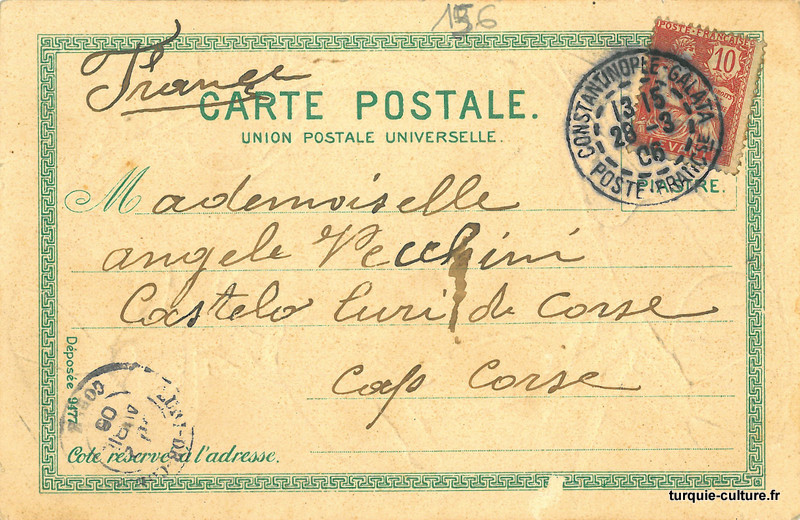

Les deux cartes postales ci-dessous, présentent le maquereau associé aux bazars de Constantinople / Istanbul, là où se négociait l'alimentation de la Ville et, le homard associé aux châteaux d'Europe sur le Bosphore, ce qui est plus inattendu.

Maquereaux

Vue panoramique de Stamboul et bazars, carte postale, envoyée en Angleterre, vers 1900

De nombreux témoignages de voyageurs du XIXe siècle parle du maquereau (uskumru, Scomber scombrus) qui migre de la mer Noire, où il reste en été, à la mer de Marmara, où il passe l’hiver, via le Bosphore où il peut aussi séjourner.

Demartin du Tyrac dans ses “Souvenirs de l'Orient”, publiés en 1854, en évoquant le golfe d’Izmit, sur la mer de Marmara, écrit :

“... La pêche des sardines, des maquereaux et des anchois y est extrêmement productive : on les fait sécher au soleil, suspendus à des cordes sur le rivage, et on les expédie à Constantinople, où ils servent d'approvisionnement pour la marine.” Et à la consommation des habitants, pourrait-on ajouter.

Karekin Devedjian (1868-1964), auteur d’un important ouvrage écrit en Français et intitulé “Pêche et pêcheries en Turquie” (Imprimerie de l'Administration de la Dette Publique Ottomane, 1926) écrit :

“Les neuf dixièmes des Maquereaux pêchés dans les environs de Constantinople se mangent frais ; le dixième seulement est salé en conserves (tourchou). Une partie insignifiante en est fumée. Les poissons mangés frais le sont sur place ; le reste est expédié en Grèce, en Russie ou en Roumanie.”

Le mot “çiroz” (transcrit tchiroze en français) désigne les petits maquereaux qui, après leur naissance, émigre de la mer de Marmara à la mer Noire (K. Devedjian). C’est eux que l’on utilise pour fabriquer la préparation du même nom : ils étaient lavés, salés, passés dans une corde et séchés au soleil. Ce plat fut populaire jusque dans les années 1950, avant le départ des Grecs d’Istanbul et la diminution drastique des prises.

Barbier de Meynard, dans son Dictionnaire turc-français, 1881-1886, parle de la çiroz salatası, “tcheïroz çalatasse, espèce de vinaigrette faite avec du maquereau salé et desséché.”

Plus récemment, le balık ekmek ("balık " signifie poisson et "ekmek", pain), un sandwich avec un filet de maquereau (ou d’un autre poisson) grillé, est un plat très populaire dans l’Istanbul moderne. Il y est préparé sur les bateaux qui sont amarrés près du quartier d’Eminönü.

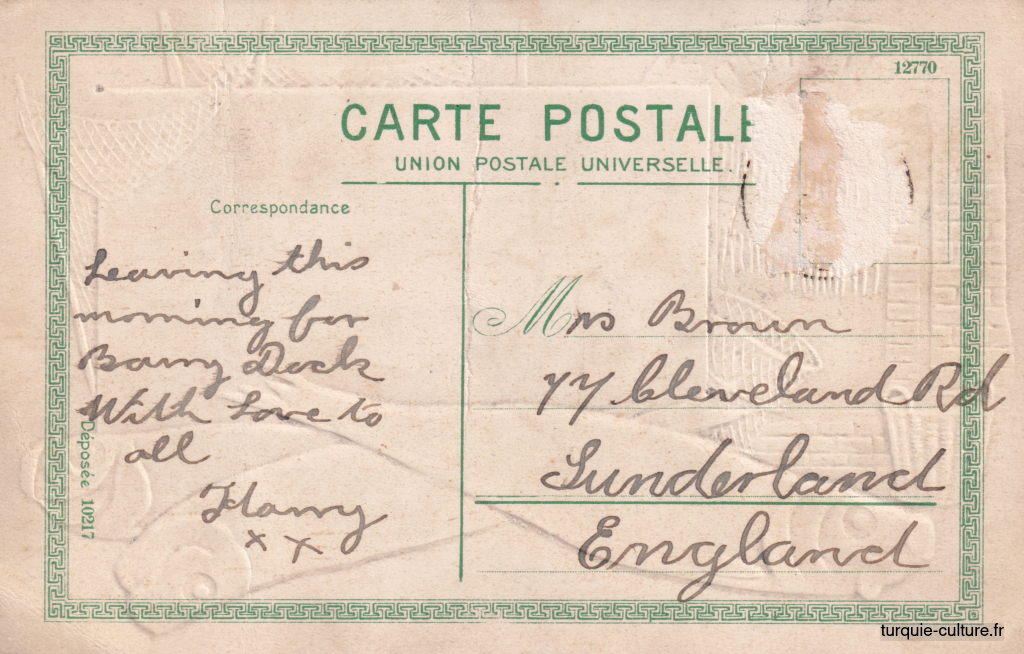

Verso de la carte postale

Homards

Bosphore châteaux d'Europe, carte postale envoyée en 1906

Le homard, istakoz (du grec ἀστακός, astakós), est un mets plus recherché, généralement réservé à des tables plus riches, voir aux cuisines du palais (voir Samanci, Özge. « L’alimentation », La cuisine d’Istanbul, Presses universitaires François-Rabelais, 2015, https://doi.org/10.4000/books.pufr.24190.)

D’après Karekin Devedjian, “la chair du Homard pêché dans les mers d'Occident est moins fine que celle de la Langouste ; en Turquie, c'est le contraire : la chair des Langoustes est, dans ce pays, très inférieure à celle du Homard.

Il arrive chaque année, en temps normal, 30.000 Homards au Balouk-hané [marché aux poissons] de Constantinople [Istanbul]. Ils sont tous consommés à l'état frais. Il n'y a jamais eu de fabriques turques de conserves de Homards [à cette époque].”

Demartin du Tyrac déguste également, en 1854, du homard dans une taverne d’Aretsou (appelé Darıca en Turc, près d’Izmit) :

“Le village d'Aritziou est l'ancien Tsarion ; c'est là que commence le golfe d'Astacie [Sinus Astacenus, İzmit Körfezi, golfe d’Izmit], ainsi nommé d'Astacos, ville fondée par le chef d'une colonie d'Athéniens et de Mégariens, qui portait ce nom lui-même et vint s'établir dans cette riche contrée. Astacos signifie, en grec, écrevisse de mer. Nulle part la pêche des homards et des langoustes n'est aussi abondante que dans ces parages. [...].

Nous entrâmes dans une taverne près du rivage ; on nous entassa dans une seule chambre étroite et sale, où l'on nous servit un souper consistant en je ne sais combien de ragoûts, dont les artichauts, les poissons et le homard national faisaient tous les frais.”

La marché aux poissons vu par Edmond de Amicis, 1885

Extrait de Edmondo de Amicis, Constantinople, traduit de l’italien par Mme J. Colomb, Paris, Librairie Hachette, 1885, page 72

Ici, peut-être, voudrait s'arrêter plus d'un lecteur gourmand, pour donner un coup d'œil au Balouk-Bazar, marché aux poissons, célèbre depuis l'époque de ce vieux Andronic Paléologue, qui, comme on sait, faisait face aux dépenses culinaires de toute sa cour, rien qu'avec

le produit de la pêche le long des murs de la ville. La pêche, encore aujourd'hui, est très-abondante à Constantinople, et le Balouk-Bazar, dans ses beaux jours, pourrait offrir à l'auteur du Ventre de Paris une description pompeuse, appétissante comme les grands repas des vieux

tableaux hollandais. Les marchands sont presque tous Turcs, et ils sont rangés autour de la place, avec les poissons amoncelés sur des nattes étendues à terre, ou sur de longues tables autour desquelles se pressent une foule d'acheteurs et une armée de chiens. Là se trouvent les rougets exquis du Bosphore, quatre fois plus gros que ceux de nos mers ; les huîtres des îles de la mer de Marmara, que les Grecs et les Arméniens seuls savent bien faire cuire sur la braise ; les pélamides et les thons, qui sont salés presque exclusivement par des Juifs ; les anchois, que les Marseillais ont appris aux Turcs à préparer ; les sardines, dont Constantinople fournit tout l'Archipel ; les ulufer, les poissons les plus estimés du Bosphore, qui se prennent au clair de lune ; les maquereaux de la Mer Noire, qui font sept invasions successives dans les eaux de la ville, avec un bruit qu'on entend des deux rives ; des poissons-épée énormes, des turbots, ou comme les Turcs les appellent, Kalkan-baluk, des poissons-boucliers, et mille autres poissons moins renommés, qui glissent entre les deux mers, suivis par les dauphins, et chassés par d'innombrables alcyons, à qui les grèbes arrachent la proie du bec. Des cuisiniers des pachas, de vieux gourmets musulmans, des esclaves et des garçons de tavernes s'approchent des tables, regardant les poissons d'un air méditatif, marchandant par monosyllabes, et s'en vont avec leur achat suspendu à une ficelle, tous graves et taciturnes, comme s'ils portaient la tête d'un ennemi. A midi la place est débarrassée, et les vendeurs sont déjà dispersés dans les cafés voisins, où ils restent jusqu'à la brune, rêvant les yeux ouverts,le dos au mur et le bouquin du narghilé entre les lèvres.

Sources

- Samanci, Özge. La cuisine d’Istanbul. Presses universitaires François-Rabelais, Presses universitaires de Rennes, 2015, https://doi.org/10.4000/books.pufr.24155.

- Karekin Devedjian (1868-1964), Pêche et pêcheries en Turquie, Imprimerie de l'Administration de la Dette Publique Ottomane, 1926