Symbole de l’Orient nomade, apparaissant sur de nombreuses cartes postales de la fin du XIXe siècle, le chameau (deve en Turc) jouait un rôle important dans les transports de l’Empire ottoman. Il a maintenant complètement disparu des paysages, mais est encore utilisé dans le tourisme (randonnées en Cappadoce par exemple). Il existe toujours des combats de chameaux qui sont encore assez populaires.

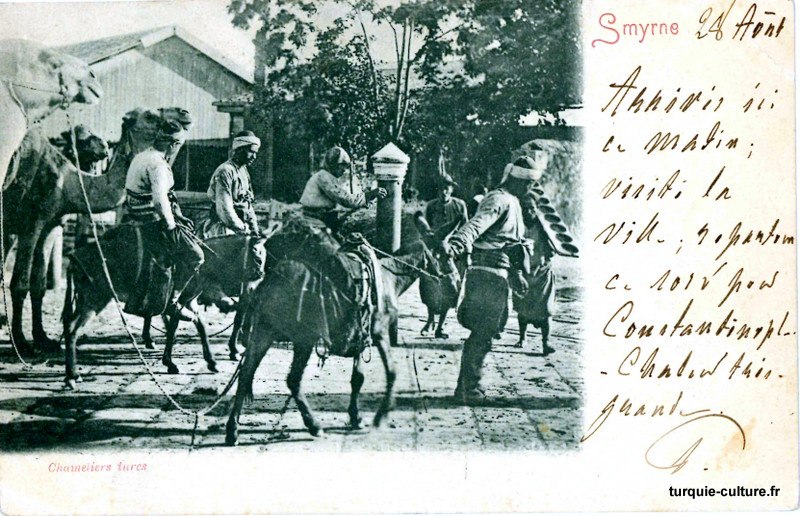

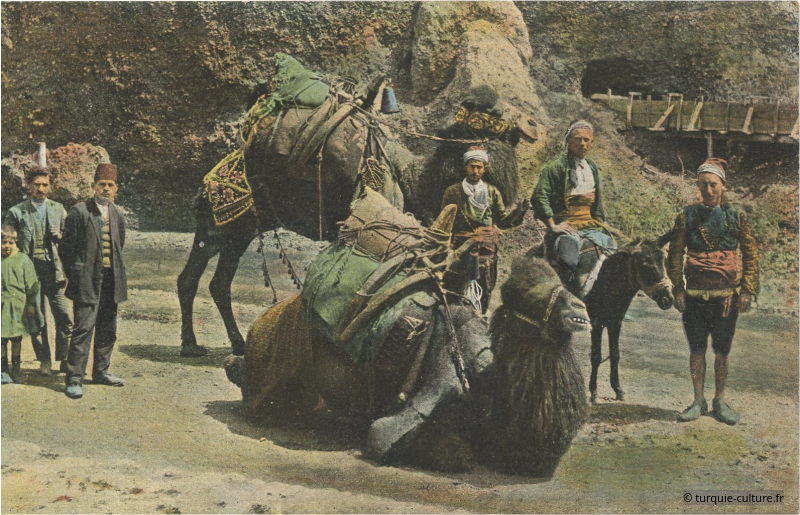

Chameliers turcs, carte postale envoyée en 1901. Des mules sont présentes en tête de cette caravane.

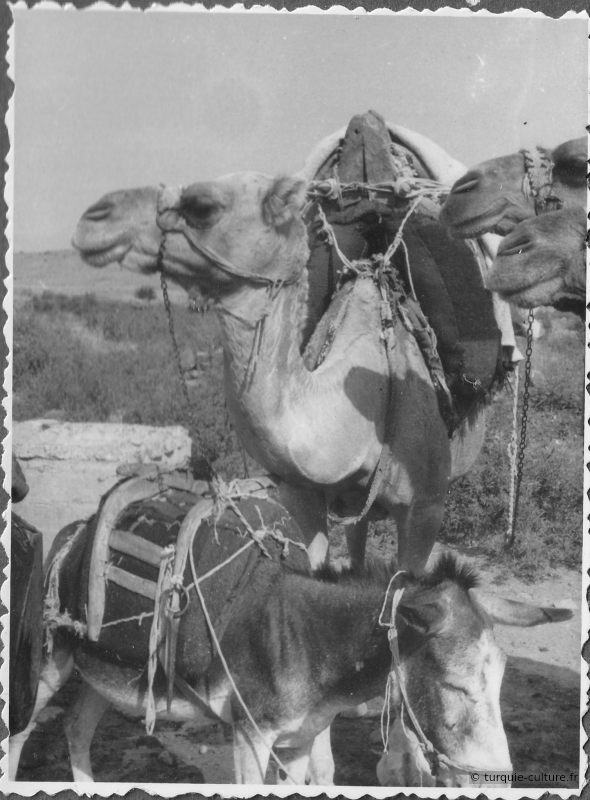

Le chameau, résistant et pouvant porter de lourdes charges, était le principal moyen de transport dans l’empire ottoman jusqu’au début du XXe siècle. Les chameaux utilisés en Asie Mineure et dans les Balkans étaient un croisement de chameaux de Bactriane et de dromadaires. Les chameaux étaient liés entre eux par groupe dans de longues files qui formaient les caravanes qui comptaient, parfois, plusieurs milliers d’animaux.

Sous l'Empire ottoman, l'armée utilisait environ 50 000 à 60 000 chameaux.

Il semble que le coût du transport commercial sur de longues distances ait favorisé les chameaux face aux chariots. L’autre facteur est l’arrivée de nomades comme les Turcs seldjoukides qui utilisent cet animal, s’installent en Asie Mineure et s’intègrent au sein de la population sédentaire. Le réseau routier fut négligé (les bêtes de somme n’ont pas besoin de routes rectilignes et bien pavées, comme c’était le cas dans l’Antiquité) et l’organisation urbaine fut également affectée, puisqu’il n’était plus nécessaire d’avoir des rues larges tracées au cordeau.

“En Turquie, comme dans les autres contrées qui utilisent des chameaux, ceux-ci constituent le grand moyen de transport des régions dépourvues de routes et de chemins de fer. Le chameau peut porter des charges de 250-300 Kgr et même davantage, pendant 40-50-60 Km par jour. Il est frugal au point de vue de la nourriture, se contentant d'herbes quelconques, de chardons, de feuilles d'arbres, auxquels on ajoute pendant les périodes de travail des pâtés de farine d'orge et du foin. La sobriété du chameau est légendaire : au repos il peut se passer de boisson pendant plusieurs jours, au printemps pendant 2-3 jours, mais pendant les fortes chaleurs surtout pendant les marches, on lui donne à boire, matin et soir. Il reste dehors nuit et jour, mais on couvre les jeunes durant les froids nocturnes.“ (Annales de la Société scientifique de Bruxelles, Volume 60, 1940)

Les caravanes étaient dites “lourdes” si les charges étaient de 275 à 340 kg et “légères” pour les charges de 170 à 180 kg. Les premières allaient plus lentement (20 km par jour) que les secondes (30 à 35 km par jour).

Elles faisaient halte dans les khans (ou hans, caravansérails) jalonnant les grands itinéraires.

Le Guide bleu “De Paris à Constantinople” de 1914 estime à 150 000 le nombre de chameaux en Turquie d’Asie.

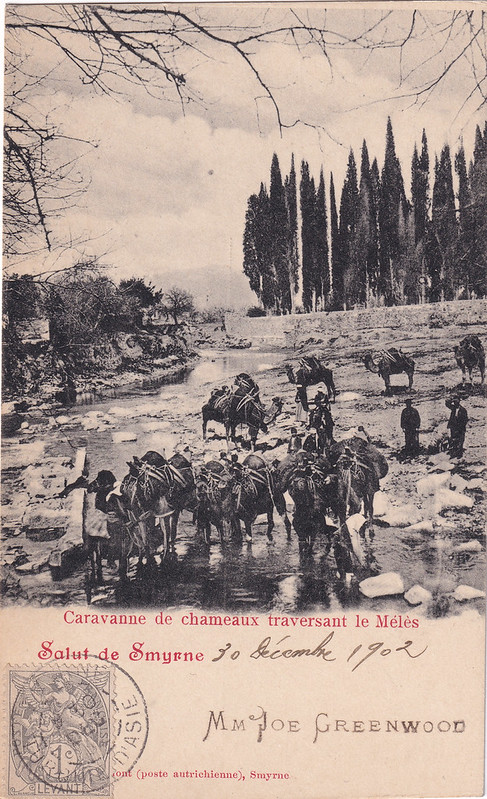

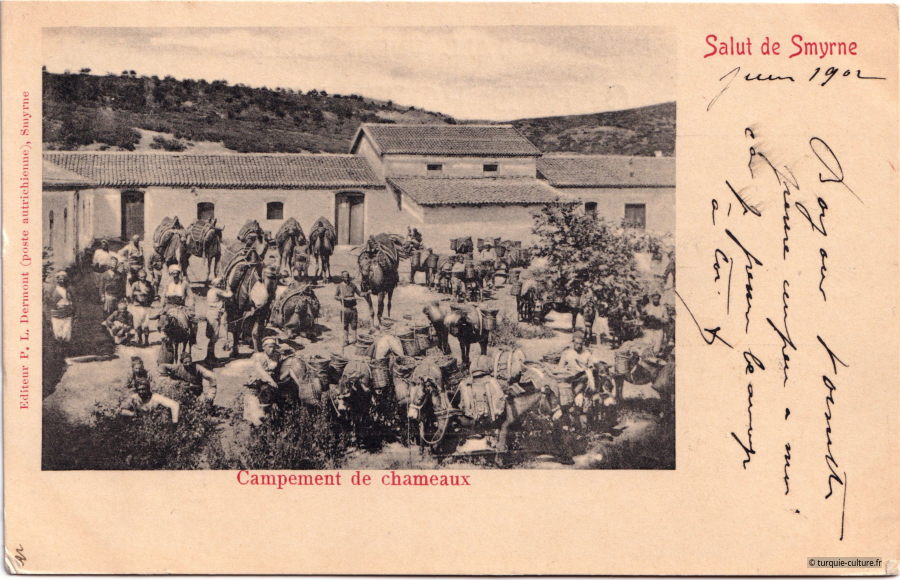

Caravane de chameaux traversant le Mélès [près d'Izmir], poste autrichienne, Smyrne, 1902

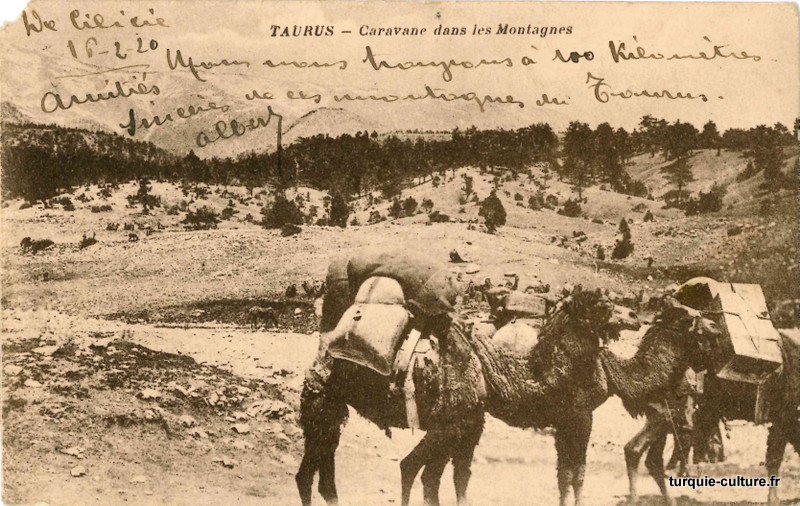

Carte postale envoyée en 1920 par un soldat français, légendée "Taurus - caravane dans les montagnes,

Librairie K. Papadopoulos et Fils, Mersina et Adana". Cette région était un point de passage stratégique.

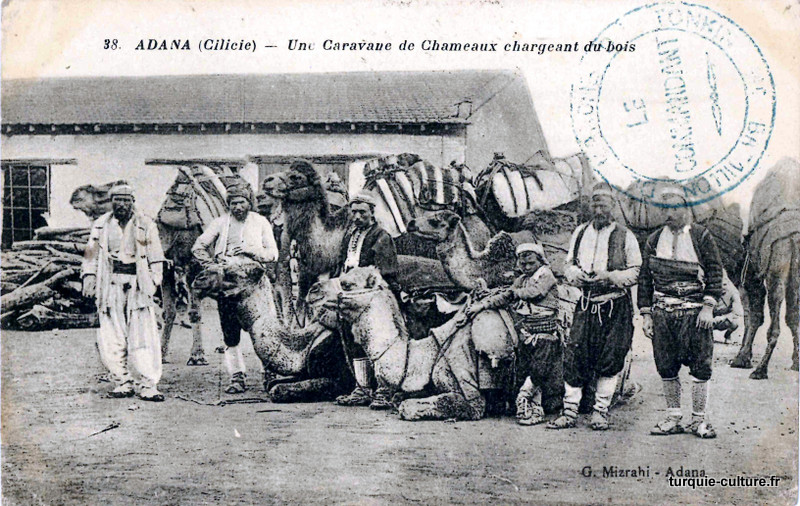

Adana, une caravane de chameaux chargeant du bois, carte postale envoyée en 1921 par un soldat français

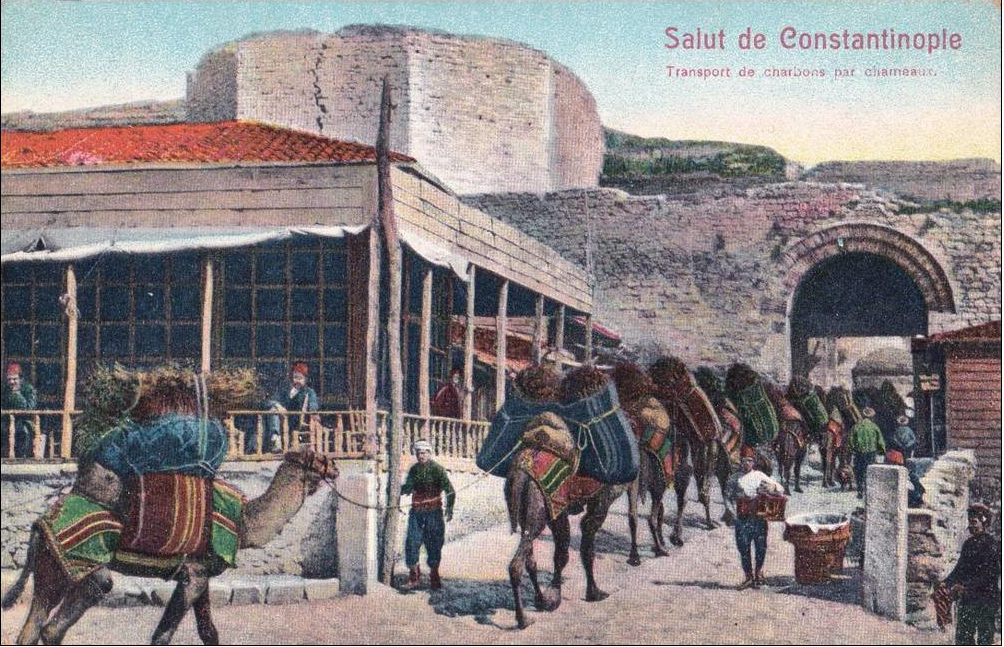

Carte postale, Salut de Constantinople, Transport de charbon par des chameaux

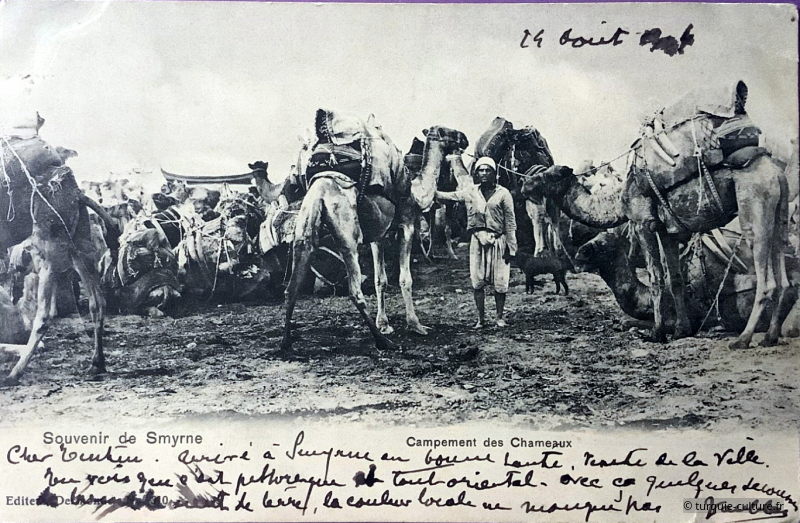

Souvenir de Smyrne, Campement de chameaux, carte envoyée en août 1904

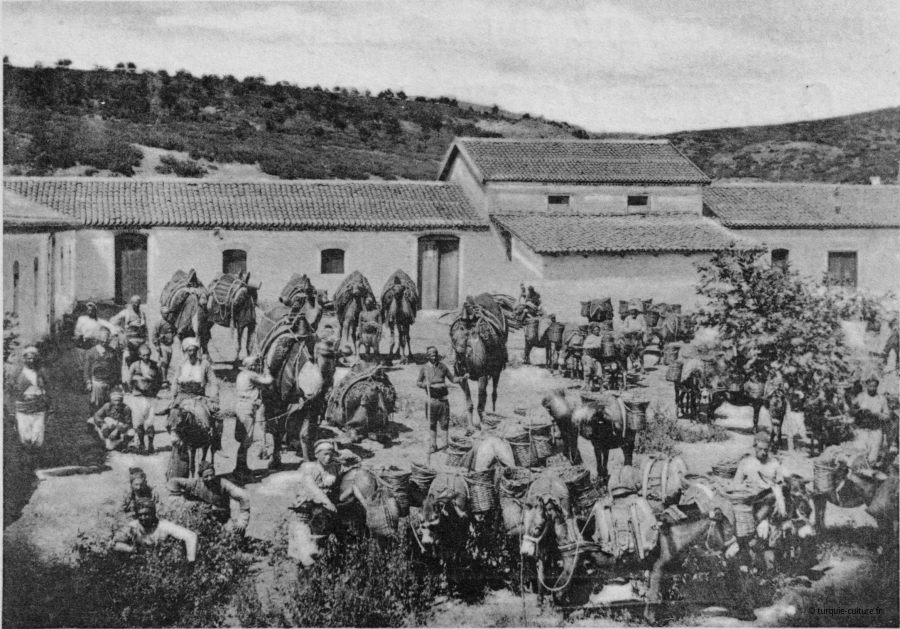

Smyrne, campement de chameaux, carte postale envoyée en 1902, éditeur P.L. Dermont (poste autrichienne), Smyrne

Détail de la carte précédente : on voit bien les différents chargements des chameaux de cette importante caravane.

Leur nombre diminua progressivement avec le développement des chemins de fer, des routes et de la mécanisation, comme on le voit dans les statistiques. Ce sont les districts méridionaux qui possédaient le plus de chameaux. Ci-dessous tableau statistique extrait de Yilmaz, Orhan & Ertürk, Yakup & Ertuğrul, Mehmet. (2013), Some Phenotypical Characteristics of Camels Raised in Provinces of Balikesir and Canakkale of Turkey.

|

Evolution du nombre de chameaux |

|

|

Année |

Nombre |

|

1914* |

150000 |

|

1928 |

74437 |

|

1935 |

118647 |

|

1937 |

118211 |

|

1940 |

- |

|

1950 |

110305 |

|

1955 |

72034 |

|

1960 |

65390 |

|

1970 |

39000 |

|

1980 |

12000 |

|

1990 |

2000 |

|

2000 |

1350 |

|

2005 |

811 |

|

2006 |

1004 |

|

2007 |

1057 |

|

2008 |

970 |

|

2009 |

1041 |

|

2010 |

1254 |

|

2011 |

1290 |

Les yörüks, populations nomadisantes de Turquie, qui tendent à disparaître, utilisent encore parfois les chameaux.

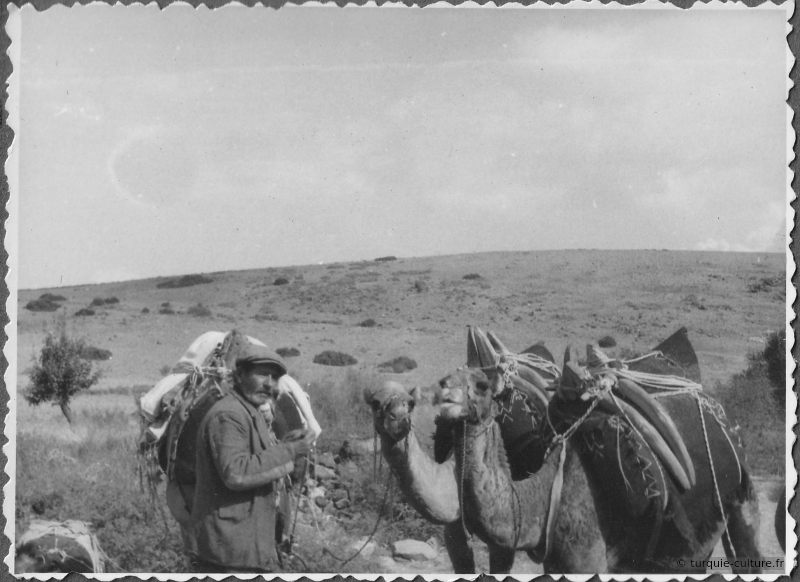

Yörüks, 1957

Touristes près de Silifke, 2009

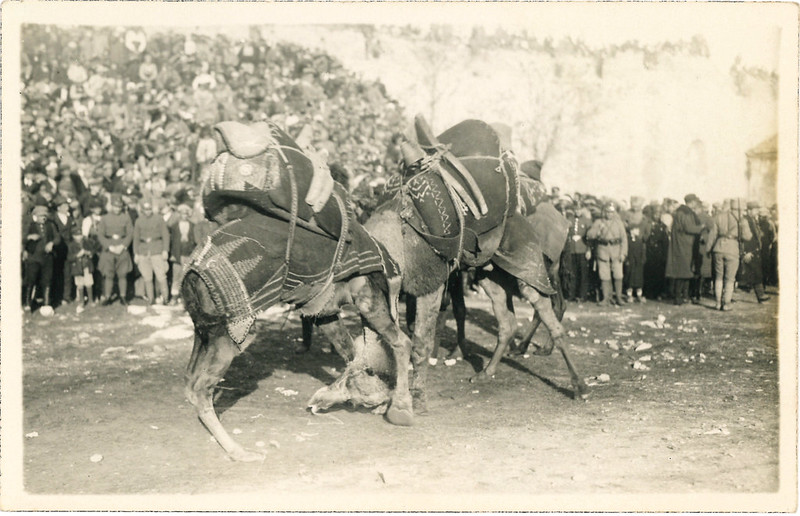

Combats de chameaux

Ils sont organisés pendant la période de rut en hiver où les mâles rivalisent pour attirer l’attention des femelles. Les chameaux se poussent pour faire chuter l’adversaire, ou pour le faire fuir. Les combats ne durent qu’une dizaine de minutes. On doit plutôt parler de lutte.

Des combats ont encore lieu sur la côte égéenne où ils sont toujours populaires.

Mac Farlane, Constantinople et la Turquie en 1828, traduit de l’Anglais par M. Nettement, Paris, Moutardier, 1829

“Dans cette partie de la route, je vis un combat singulier entre deux énormes chameaux. Les Turcs, dans leurs jours de fête, se plaisent à museler ces quadrupèdes et les font battre ensemble.

Les chameaux s'étreignent de leurs longs cous ou bien se lèvent sur leurs jambes de derrière et luttent avec celles de devant ; on dirait presque des hommes.

Mais c'était un combat de proprio motu ; les chameaux n'étaient pas muselés et se mordaient sans pitié. Ces animaux, ordinairement si paisibles et si dociles, sont sujets à des accès de rage et de jalousie, et les dividjis [deveci] ne séparèrent qu'avec peine les rivaux furieux de Narlekeui.”

Combat de chameaux dans la région de Canakkale, vers 1930. Les deux chameaux se poussent avec leur cou.

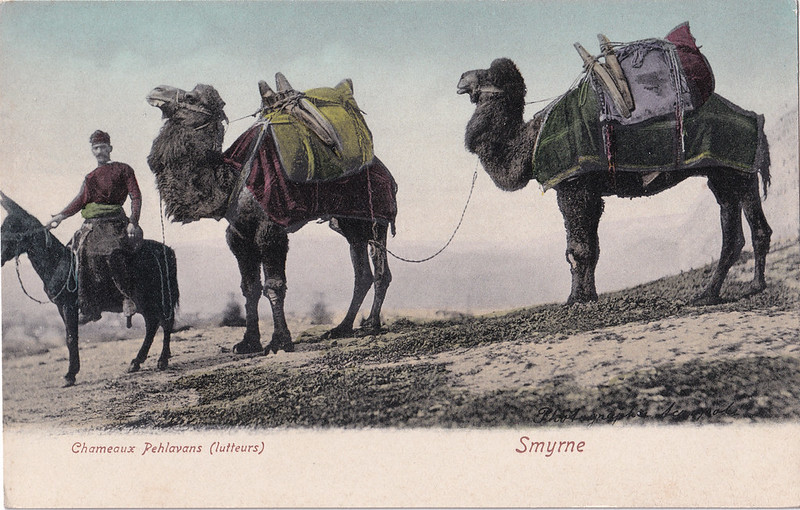

Chameaux pehlavans (lutteurs), Smyrne, vers 1900

Chameau lutteur, carte postale en couleurs

Textes

Helen Davenport Brown Gibbons, The red rugs of Tarsus, New York, The Century Co, 1917

"A whole letter could be written about what we see from the windows. Whatever I write, the culmination, the climax, must be the camels. They are the best of all "sights" to me. The first I saw were in Smyrna, or rather just outside of Smyrna, taking refuge under a clump of trees from the noon-day sun. It was a group of at least thirty, the most camels I had ever seen together in my life. I wanted then to stop, but we were en route for Polycarp's tomb, and had only a few hours ashore. Now I have camels to my heart's delight and satisfaction. But never enough! Our street is one of the roads to the market-place. During the autumn, when much wood was being transported, camels passed under my window every morning. About six o'clock they began. Train after train wound slowly along. The camels travel single file, fastened from saddle to saddle."

"On pourrait écrire toute une lettre sur ce que nous voyons depuis les fenêtres. Quoi que j'écrive, le point culminant, le clou du spectacle, ce sont les chameaux. Pour moi, ils sont le plus beau de tous les « spectacles ». Les premiers que j'ai vus se trouvaient à Smyrne, ou plutôt juste à l'extérieur de Smyrne, où ils se réfugiaient sous un bouquet d'arbres pour échapper au soleil de midi. Ils étaient au moins trente, le plus grand nombre de chameaux que j'avais jamais vu ensemble de ma vie. J'aurais voulu m'arrêter, mais nous étions en route pour la tombe de Polycarpe et nous n'avions que quelques heures à passer à terre. Maintenant, j'ai des chameaux à ma grande joie et satisfaction. Mais je n'en ai jamais assez ! Notre rue est l'une des routes qui mènent au marché. Pendant l'automne, quand on transportait beaucoup de bois, des chameaux passaient sous ma fenêtre tous les matins. Vers six heures, ils commençaient à arriver. L’un derrière l’autre, ils avançaient lentement. Les chameaux marchaient en file indienne, attachés les uns aux autres par leur selle."

Jean Henri Abdolonyme Ubicini, Lettres sur la Turquie, Lettre dix-huitième, Des transports par terre et par mer, Paris, Librairie militaire de J. Dumaine, 1853

Les caravanes (du mot persan kiervan, troupe de voyageurs, pèlerins ou marchands) sont affectées plus spécialement au commerce intérieur : c'est par elles que les localités principales communiquent à des époques connues et qui deviennent plus fréquentes, suivant la nature et l'activité de leurs rapports. Ces caravanes réglées ont un chef, nommé kiervan bachi, avec lequel les voyageurs peuvent traiter pour eux et pour le transport de leurs marchandises. Il y a aussi d'autres caravanes moins considérables, qui se forment par la réunion volontaire de plusieurs négociants ; et alors, ceux-ci élisent un chef qui se charge de pourvoir aux besoins de la communauté.

...

Les autres caravanes, en dehors de la grande caravane de La Mecque, sont exclusivement marchandes et servent à transporter les produits et les denrées, soit de la Perse et des autres contrées de l'Asie, soit des provinces de l'intérieur aux différentes échelles et places commerçantes de la Turquie.

Ces caravanes se distinguent en caravanes pesantes et caravanes légères : les premières sont composées de chameaux qui portent de cinq à six quintaux pesant ; dans les secondes, la charge ordinaire n'excède pas trois quintaux.

Les provenances de l'Inde et de la Perse sont acheminées par une double ligne de caravanes dont l'une après avoir passé le Candahar et le pays des Afghans, prend la route d'Ispahan et se rend de là à Bagdad et à Alep; l'autre marche directement sur Téhéran, et se dirige après cela par Tiflis et Erzéroum sur Trébisonde, où les marchandises qu'elle amène sont embarquées pour Constantinople.

Les marchandises provenant de certaines parties de l'intérieur, telles que le Kurdislan, Tokat et Angora, sont transportées à dos de chameaux, soit directement jusqu'à Constantinople, soit à Sinope et à Samsoun, où elles rencontrent les navires à vapeur de la compagnie turque, de

la compagnie péninsulaire, ou du Lloyd autrichien, qui les chargent pour cette capitale..

Les provenances des provinces tout à fait centrales, à destination de Constantinople, arrivent également par chameaux, jusqu'à Ismid (Nicomédie) où elles trouvent un service régulier de bateaux à vapeur ottomans, ou des bâtiments de cabotage, pour effectuer leur transport.

Les soies du district de Brousse et des districts circonvoisins sont acheminées par toutes sortes de voies jusqu'aux échelles de la mer de Marmara, Ismid, Kara-Hiçar el Guemlek, lesquelles sont abordées par un bateau à vapeur hebdomadaire.

Une autre partie de l'Anatolie déverse ses produits à Smyrne, d'où ils sont embarqués soit pour l'Europe, soit pour les différents ports de la Turquie d'Europe et des îles. Les caravanes qui effectuent ces transports et leurs retours arrivent et partent toute l'année, excepté pendant les mois de juillet et d'août où l'extrême chaleur et les piqûres des mouches rendent les voyages impraticables pour les chameaux.

Vital Cuinet, La Turquie d'Asie, tome 3, 1893

Actuellement, sur les routes qui conduisent des lieux de production aux marchés ou aux stations de chemins de fer, les transports se font pour la plus grande partie à dos de chameaux ; de moindres quantités sont chargées sur des charrettes ; dans les villages on se sert encore des « arabas », chariots de construction très primitive, traînés par des bœufs ou des buffles ; mais ces grossiers véhicules se rencontrent rarement sur les chaussées.

...

Ces quantités [de tapis] sont transportées en gare à Alachèhr et Salikli, où elles sont chargées pour Smyrne. Celles qui viennent d'Ouchak font le trajet en 5 à 6 jours, à dos de chameaux. Les tapis sont en ballots de 280 livres, recouverts d'étoffe grossière en poil de chèvre. Les caravanes passent la nuit en pleine campagne, au pied de quelque colline, les conducteurs sous des tentes, les chameaux et marchandises au grand air. Les tapis, trop grands et trop pesants pour être emballés, sont pliés et jetés comme des couvertures sur des chameaux que l'on relaie de temps en temps.

Sources

- X. De Planhol, Article “Transports” du Dictionnaire de l’empire ottoman, CNRS éditions, 2022

- https://camelides.cirad.fr/fr/curieux/lutte_turquie.html

- https://rove.me/fr/to/turkey/camel-wrestling

- Yilmaz, Orhan & Ertürk, Yakup & Ertuğrul, Mehmet. (2013), Some Phenotypical Characteristics of Camels Raised in Provinces of Balikesir and Canakkale of Turkey, https://www.researchgate.net/publication/263444939_Some_Phenotypical_Characteristics_of_Camels_Raised_in_Provinces_of_Balikesir_and_Canakkale_of_Turkey

- Bulliet Richard W., Le chameau et la roue au Moyen-Orient. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 24ᵉ année, N. 5, 1969. pp. 1092-1103. DOI : https://doi.org/10.3406/ahess.1969.422114, https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1969_num_24_5_422114

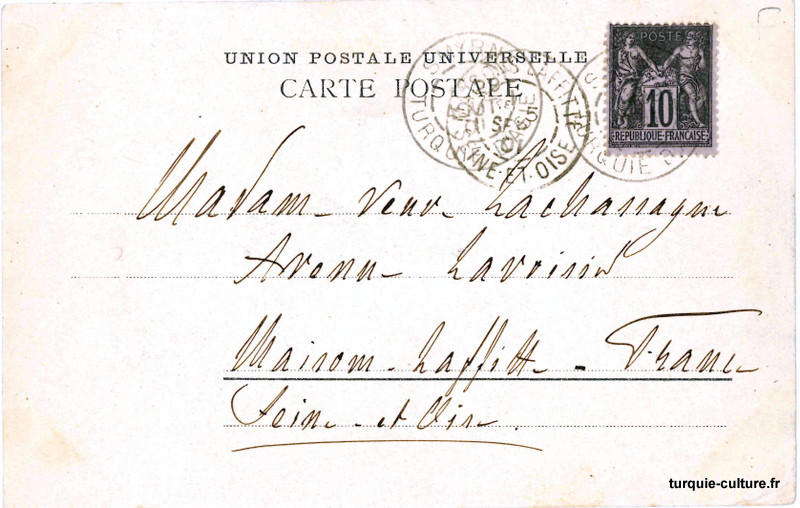

Verso de la carte postale "Chameliers turcs", 1901

Verso de la carte postale Adana, chameaux chargeant du bois

Verso de la carte postale Smyrne, campement de chameaux