Extrait de Beauregard, Aux rives du Bosphore, 1896.

CHAPITRE IV. L'ARRIVÉE A CONSTANTINOPLE

UN beau soleil de septembre inondait de sa vive lumière l'immensité du steppe où, en zigs-zags, le train ânonnait, sur le sol légèrement ondulé. Au lieu d'aller devant soi, droit au but, en s'aidant, comme partout en Europe, du secours des tranchées et des talus, vla voie ferrée dessinait, depuis des heures, d'interminables et incompréhensibles méandres. Ce ne fut qu'à Constantinople que j'eus, quelques jours plus tard, l'explication de ce tracé bizarre et déconcertant. Je la donne, telle qu'elle m'a été fournie : elle peint l'homme qui l'a conçue, et trahit ses préoccupations intimes. Lorsque l'adjudication des travaux de la ligne destinée à relier Constantinople au reste du réseau européen eût été concédée au baron Hirsch, le gouvernement turc commit l'imprudence de stipuler, avec lui, les conditions du marché, « au kilomètre », sans s'inquiéter de la longueur, plus ou moins considérable, ni du développement arbitraire, que le constructeur pourrait donner au tracé. Libre alors de marcher, la bride sur le cou, le bavarois Hirsch se frotta les mains, et songea à tirer de « cette ponne pédite affaire » le plus avantageux parti. Tout chemin menant à Constantinople - comme à Roma prit, lui, le chemin de l'école; il accumula à plaisir, par [190] des spirales savamment calculées, le nombre des « kilomètres» ; et il allongea le trajet d'un bon tiers, à l'aide de ses savants méandres. C'était, pour longtemps, condamner les voyageurs à perdre, dans ces fastidieux contours, un temps précieux. Mais que lui importait le temps des voyageurs, présents et à venir ? En travaillant « au kilomètre b, il arrondissait sa fortune; les intérêts du baron Hirsch ne passaient-ils donc pas avant ceux du public Cette gigantesque duperie fut éventée trop tard, quand déjà il n'était plus temps d'y remédier. Il faudrait dépenser aujourd'hui des sommes considérables pour « redresser » cette ligne, et lui donner uni tracé logique. Mais, si l'on subit le fait accompli, on se dédommage du moins, et tout haut, en flétrissant, comme elle mérite de l'être, la conduite honteuse du spéculateur effronté qui a eu, à la face de l'Europe, l'aplomb incroyable d'accomplir cette oeuvre de mystification (1).

UN beau soleil de septembre inondait de sa vive lumière l'immensité du steppe où, en zigs-zags, le train ânonnait, sur le sol légèrement ondulé. Au lieu d'aller devant soi, droit au but, en s'aidant, comme partout en Europe, du secours des tranchées et des talus, vla voie ferrée dessinait, depuis des heures, d'interminables et incompréhensibles méandres. Ce ne fut qu'à Constantinople que j'eus, quelques jours plus tard, l'explication de ce tracé bizarre et déconcertant. Je la donne, telle qu'elle m'a été fournie : elle peint l'homme qui l'a conçue, et trahit ses préoccupations intimes. Lorsque l'adjudication des travaux de la ligne destinée à relier Constantinople au reste du réseau européen eût été concédée au baron Hirsch, le gouvernement turc commit l'imprudence de stipuler, avec lui, les conditions du marché, « au kilomètre », sans s'inquiéter de la longueur, plus ou moins considérable, ni du développement arbitraire, que le constructeur pourrait donner au tracé. Libre alors de marcher, la bride sur le cou, le bavarois Hirsch se frotta les mains, et songea à tirer de « cette ponne pédite affaire » le plus avantageux parti. Tout chemin menant à Constantinople - comme à Roma prit, lui, le chemin de l'école; il accumula à plaisir, par [190] des spirales savamment calculées, le nombre des « kilomètres» ; et il allongea le trajet d'un bon tiers, à l'aide de ses savants méandres. C'était, pour longtemps, condamner les voyageurs à perdre, dans ces fastidieux contours, un temps précieux. Mais que lui importait le temps des voyageurs, présents et à venir ? En travaillant « au kilomètre b, il arrondissait sa fortune; les intérêts du baron Hirsch ne passaient-ils donc pas avant ceux du public Cette gigantesque duperie fut éventée trop tard, quand déjà il n'était plus temps d'y remédier. Il faudrait dépenser aujourd'hui des sommes considérables pour « redresser » cette ligne, et lui donner uni tracé logique. Mais, si l'on subit le fait accompli, on se dédommage du moins, et tout haut, en flétrissant, comme elle mérite de l'être, la conduite honteuse du spéculateur effronté qui a eu, à la face de l'Europe, l'aplomb incroyable d'accomplir cette oeuvre de mystification (1).

Ce n'est guère qu'une heure et demie avant d'arriver à Constantinople qu'on quitte enfin la lande inculte pour toucher au sol cultivé et que, du désert, on passe en pays habité. Autour de la station de Hadem-Keui [Hadımköy], où j'arrive, vers huit heures du matin, ce n'est plus la solitude attristante qui entoure les gares rencontrées jusque-là, sur la plus grande grande partie du parcours ; ici, du moins, j'aperçois des bouquets d'arbres ; des jardins; des fermes, accostées de meules de paille ; des métairies; des troupeaux ; des maisonnettes. C'est la civilisation, ou quelque

(1) Le 21 avril 1896, on apprenait que le baron Hirsch était mort subitement, le matin, dans la propriété princière qu'il habitait, près de Komorn (Hongrie), aux bords du Danube. II était né, en Bavière, le 9 décembre 1831. A la suite de la mésaventure qu'il avait eue à Paris, au Cercle de la rue Royale, il était venu, quelque temps, se fixer à Londres. II faisait partie de l'association de financiers cosmopolites, qui amena le « Krach » de l'Union générale. Sa mort soudaine est restée entourée de mystère : sa fortune tapageuse lui avait suscité de nombreux ennemis. Le pauvre homme ! Il n'a laissé que huit cents millions de succession Sur les bank-notes, comme sur les voies ferrées, il opérait, on le voit, au « kilomètre ! »

[191] chose d'analogue qui recommence ; et l'on pousse un soupir de soulagement. Puis, par une échancrure du terrain, je crois voir une nappe d'eau, étang, lac, ou rivière, je ne sais quoi encore, dont les reflets s'argentent, et miroitent, au soleil. Et, à mesure que le train s'en rapproche, la rivière devient fleuve, et le fleuve lui-même s'étend, comme un bras de mer. Sur l'eau verte, dansent quelques barques, à proximité de la rive. Et le fleuve s'élargit toujours. Maintenant, au bout de l'horizon, je relève la silhouette d'un paquebot, qui laisse derrière lui un long panache de fumée. Il n'y a plus d'illusion possible : cet étang, ce fleuve, ce bras de mer, c'est tout simplement la Mer de Marmara, dont la voie ferrée suit maintenant le rivage, jusqu'à Constantinople : peu à peu se multiplient les voiles blanches des barques de pêcheurs; de minute en minute, la route devient plus intéressante, et l'on serait tenté de dire au machiniste, qui accélère l'allure de sa course : « Rien ne presse, en ce moment ; laissez-nous donc le temps de tout voir ! »

A Tchekmédjé [Çekmece], apparaissent les premières villas : des oasis d'arbres verts, émergent de gracieux cottages, aux formes pittoresques et variées; de grands murs blancs dessinent les limites des propriétés rurales. Plus loin, ce sont les usines de San-Stefano, les manufactures et les fabriques, les arsenaux et les casernes : de la fumée, de la poussière, du bruit; une tache noire, avec du bleu tout autour, dans le ciel, sur la nappe azurée de la mer ; une réduction microscopique de Liverpool. Puis, c'est Makri-Keuî [Makriköy], avec ses coquettes maisons de bois, disposées en hémicycle, sur la rive, et dont les pieds semblent baigner dans l'eau ; c'est Yédi-Koulé-Keui [Yedikule köy], avec sa vaste usine à gaz et ses ateliers de vagons ; c'est Psamatia, c'est Koum-Kapou [Kumkapı], avec leurs vieux murs crénelés, qui longent la mer, et déjà quelques pointes de minarets qui se dressent ; et c'est enfin Stamboul, où, essoufflé et poussiéreux, le train, majestueusement, entre en gare de Sirkédji-lskélessi [Sirkeci iskelesi], après avoir contourné la pointe du vieux Sérail.

[192] CONSTANTINOPLE ! Constantinople ! Et toutes les portières s'ouvrent ; et chaque voyageur devient immédiatement une proie que se disputent, que s'arrachent, hamals et drogmans, en s'emparant de ses bagages. Je crie : « Bristol ! Bristol ! » et, d'un coin du hall, accourent deux robustes gars, qui font lâcher prise aux fâcheux, et m'en délivrent. A la barrière de la sortie, je montre mon passeport aux autorités, qui se bornent à transcrire mon nom sur un registre. L'un de mes drogmans fait un signe à l'un des nombreux cochers qui stationnent aux portes de la gare ; l'autre installe mes bagages, sur le siège ; et, comme une flèche, mon landau part, au trot de ses deux vigoureux chevaux, dans la grande rue de Stamboul. Une fourmilière, cette rue, à dix heures du combien pittoresque et curieuse ! Toutes ces têtes, empanachées du fez, sont pleines de couleur locale ; on se demande si l'on n'a pas, devant les yeux, un régiment de turcos. Le bariolage des costumes, les teintes criardes des étoffes, les cris des marchands forains, les encombrements de voitures, tout saisit d'abord et pique vivement l'attention. L'on croit rêver, et l'on s'abandonne au plaisir de regarder l'étrange kaléisdoscope qu'on a sous les yeux.

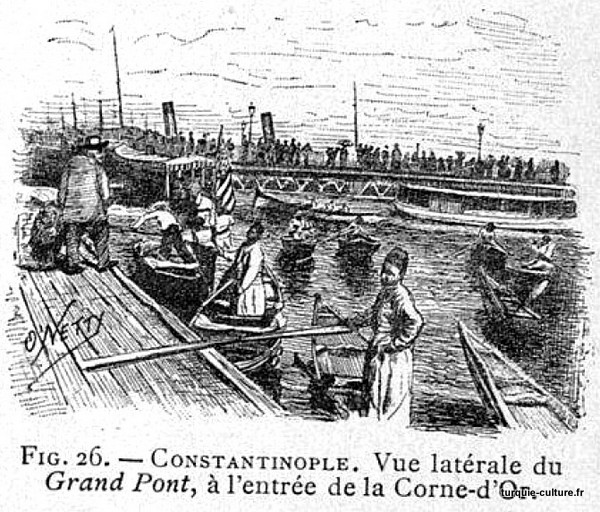

Cependant, nous arrivons au Grand Pont, dont les ais disjoints soubresautent, sous le sabot des chevaux et la morsure des roues rapides de la voiture. A gauche, les rives si vantées de la Corne-d'Or; à droite, le Bosphore, avec, au delà de la mer, la blanche agglomération de Scutari ; devant nous, étagé en amphithéâtre, le quartier de Galata, dominé par sa tour ronde. En lacets, par une route grimpante, où s'engage péniblement un tramway, longtemps nous montons, avant d'arriver à Péra. L'attelage suait, soufflait, était rendu, quand enfin le cocher stoppe à la porte du Grand Hôtel Bristol », en face du jardin des Petits-Champs. Je jette à mon automédon vingt-cinq piastres, et je distribue un bakchich aux drogmans. Et me voilà chez moi, à Constantinople ! Le propriétaire de l'hôtel, à qui je suis recommandé, me fait visiter plusieurs [193] chambres, divers étages : j'en choisis une, très confortablement aménagée, au cinquième. Qu'importe l'...altitude, avec l'ascenseur ? Et là, du moins, de mes fenêtres, j'ai, sur le Bosphore, et jusque sur la côte d'Asie, une vue féerique: la vue » est un facteur à ne pas négliger, quand il s'agit d'un stage de quinze à dix-huit jours. Quelque intéressante toutefois que soit l'arrivée à Constantinople, par le chemin de fer, elle le cède incomparablement en beauté à l'arrivée par mer : l'opinion publique, sur ce point, est unanime; et j'ai pu en faire personnellement l'expérience, pendant mon séjour, le soir où je revenais d'une lointaine excursion aux Iles des Princes.

FIG. 26. - CONSTANTINOPLE. Vue latérale du Grand Pont, à l'entrée de la Corne-d'Or

Les Iles des Princes, appelées anciennement « Demonisi » (iles du Peuple), puis « Papadonisia » (îles des Prêtres), dont les Turcs ont fait le nom de « Papaz-Adassi», qu'ils leur donnent actuellement, étaient ainsi désignées à cause des nombreux couvents qu'elles renfermaient. Plus tard, on les nomma : « Iles des Princes », parce qu'elles servaient de lieu de plaisance, ou qu'elles furent affectées comme lieu de relégation, aux Princes et Princesses du Bas-Empire. Elles sont groupées, au sud-est de Constantinople, dans la mer de Marmara, entre le Bosphore et le golfe d'Ismidt : leur climat est très doux et très salubre. Elles sont au nombre de neuf, dont cinq petites, qu'on ne visite guère, et quatre grandes, dont la principale, « Prinkipio » [Büyükada], renferme de nombreuses villas, échelonnées, en amphithéâtre, sur le versant d'une colline d'où l'on a une vue ravissante :

[194] Ce ne sont que bosquets, jardins et terrasses. Avec cela, trois couvents, dont l'un, celui de S. Nicolas, a des ruines imposantes ; l'autre, celui de S. Georges, planté au plus haut sommet de l'île sur un amoncellement de rochers dénudés et pittoresques, a été transformé en maison d'aliénés ; et le troisième, celui du Christos, caché au milieu d'une forêt de pins, est encore en plein exercice. Trois fois par jour, un bateau de la Cie Mahsoussé part, du Grand Pont, pour les Iles des Princes, et ramène les touristes à Constantinople. Or lorsque, après avoir visité une ou deux des grandes îles, ordinairement Prinkipio et Halki, l'on revient à la capitale, on a, de tout point, le plaisir dont jouissent les passagers qui, sur le paquebot, arrivent d'Alexandrie, d'Athènes ou de Smyrne, debout sur le pont, la lorgnette braquée vers l'entrée du Bosphore, attendant qu'apparaisse la merveilleuse vision.

Cette vision magique, je n'avais eu encore la facilité de l'apercevoir qu'en détail, sans la majesté d'ensemble qu'y ajoute le secours de la perspective. J'allais enfin, à mon tour, la contempler. Aux feux d'un beau soleil couchant, resplendissaient, à droite, la côte d'Anatolie ; à gauche, celle de l'ancienne Thrace, déjà tapissée, par endroits, ses derniers rayons, chargés d'ombres mystérieuses : d'ardents baisers, allumaient, dans le lointain, aux fenêtres des maisons de Scutari, un foyer pétillant d'étincelles. La masse, d'abord imprécise, de Constantinople, peu à peu se dessinait dans ses contours; peu à peu apparaissaient, à l'horizon, les mille flèches des mosquées ; puis, c'était la tour de Galata, les hautes constructions du quartier de Péra, les amoncellements de la rive ; et, s'ouvrant à angle droit, à l'entrée du Bosphore, la rade étroite et allongée qui, sur la terre d'Europe, s'étend, jusqu'à Eyoub, sous le nom si connu de Corne-d'Or Au premier plan Au paysage, à l'un des angles du triangle où s'élève Stamboul, se dressait surtout, dans son éternelle magnificence, la pointe du Sérail, si chère aux artistes et aux poètes.

[195] A mesure que nous en approchions, la ville elle-même prenait plus de relief ; c'était bien, décidément, une Reine, assise aux bords de la mer, dans le site le plus admirable qu'il soit possible de rêver. Encore baignée de lumière, elle souriait, de son séduisant et éternel sourire, fière de ses palais, de ses mosquées, de ses jardins, de ses trésors ; jamais je n'avais vu plus immense espace plus plein de lumières, ni pareil entassement de choses et de couleurs. Que parlé-je en effet, de la ville, d'une ville ? C'est trois villes, qu'il faut dire : trois villes distinctes, situées sur les deux promontoires que séparent et limitent la Corne-d'Or et le Bosphore, à leur point de jonction avec la mer de Marmara; et trois villes réunies cependant pour former la merveilleuse capitale. D'une part, dans l'angle de terre européenne baigné par la mer de Marmara et la Corne- d'Or, s'élève Stamboul, là où fut fondée l'antique Byzance; Stamboul, la ville turque, avec sa population très mêlée de Turcs, de Grecs, d'Arméniens, où s'infiltre lentement l'élément occidental ; Stamboul, bâti sur sept collines, et aussi vaste, à lui seul, que les deux autres villes juxtaposées. De l'autre, dans l'angle baigné par le Bosphore et la Corne-d'Or s'étagent, en se superposant l'une à l'autre, les villes franques de Galata et de Péra: la première, au bord de la mer, avec ses innombrables comptoirs, son commerce enfiévré, son monde cosmopolite ; la seconde, sur la hauteur, avec ses usages européens, sa belle société, ses somptueux hôtels. De tous côtés, dans les trois villes, tandis que nous avancions, s'élançaient des mosquées, des tours, des masses de verdure, des maisons sur des maisons, avec leurs mille couleurs, et formant d'immenses contours, rompus et capricieux. Derrière le vaste arsenal de Top-Hané et une forêt de navires, de mâts, de vergues et de pavillons, voici Galata. A mi-côte, la tour de même nom. Au-dessus, couronné de minarets, de cyprès et de coupoles, voici Péra, avec les palais monumentaux des ambassades. Sur l'autre rive, voici Stamboul, étendu sur ses vastes collines, de chacune desquelles émerge une mosquée gigantesque, [196] à la coupole de plomb et aux obélisques d'or : Sainte- Sophie, blanche et rosée ; la mosquée du sultan Athmed, flanquée de sept de dix coupoles ; minarets ; celle de Soliman, couronnée celle de la sultane Validé, qui se mire dans les eaux ;

FIG. 27. - Carte du Bosphore et de la Corne-d'Or.

puis, celles de Mahomet II et de Sélim; et, dominant toutes les hauteurs, la tour blanche du Séraskieh, qui contemple les rivages des deux continents, des Dardanelles à la mer Noire. Au- delà de Galata et de Stamboul, plus rien, sinon des profils vagues, des apparences de cités et de faubourgs, des ombres de ports, de flottes et de mâtures, presque perdus dans la lumière qui s'apaise, mirages entrevus plutôt qu'objets précis. Le tableau est prodigieux ; mais, comment en saisir les détails ? S'il s'arrête, un instant, sur les rives voisines, sur une maison turque ou sur un minaret doré, le regard se rejette bien vite dans cette vaste profondeur de lumière et de clair-obscur ; et il s'égare, au hasard, dans ces deux enfilades de villes fantastiques, où l'esprit étourdi ne le suit que de loin. Une majesté infiniment sereine est répandue sur toute cette beauté : un je ne sais quoi de jeune et de tendre, qui réveille dans l'âme mille souvenirs de contes de fées et de rêves enfantins; quelque chose d'ailé et d'aérien, de mystérieux et de grand, qui emporte l'imagination hors de la réalité, et l'enivre. Cependant nous approchons du

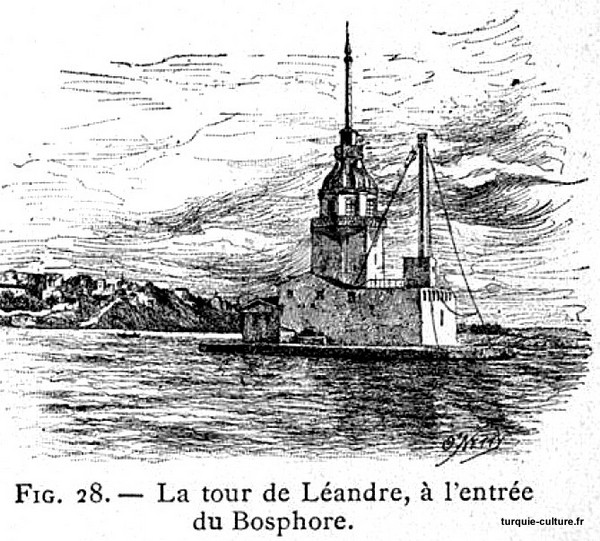

[197] Grand Pont, où les passagers vont débarquer, dans le pêle-mêle des arrivées et des départs, dans l'enchevêtrement confus des bateaux qui entrent au port et qui en sortent, dans l'agitation et les cris des portefaix et des matelots. Voici, droite, à l'entrée du Bosphore, la tour de Léandre (1) (FIG. 28) : des milliers de caïques, peints en jaune ou dorés, glissent sur les eaux ; la brise légère de la mer Noire apporte les parfums de dix mille jardins; et, si l'on se retourne et qu'on regarde derrière soi, l'on voit, plein d'une admiration nouvelle, le rivage d'Asie qui ferme le panorama avec la beauté pompeuse de Scutari et les cimes neigeuses de l'Olympe de Bithynie, la mer de Marmara semée d'îles et blanchissante de voiles, et le Bosphore, couvert de navires, qui serpente entre deux files interminables de palais, de villas et de kiosques, pour se perdre délicieusement entre les plus riantes collines de l'Orient.

Telle est, très imparfaitement et très incomplètement rendue, la grisante féerie de l'arrivée à Constantinople, par mer. Il paraît que, au lever du soleil, c'est quelque chose de plus beau et de plus surprenant encore. Quoi qu'il en soit, et à quelque heure de la journée qu'on s'en donne le plaisir, la vision est merveilleuse, et le point de vue est sans rival, dans l'univers. Il faut l'admirer d'autant plus que, hélas! vu ensuite dans le détail, le spectacle est loin de tenir toutes les promesses de l'affiche. Nulle part peut-être plus qu'à Constantinople, il n'est vrai de dire qu'il faut contempler la ville à distance et avec l'éloignement favorable de la perspective. Sans doute, l'intérieur fourmille aussi de beautés; mais on s'y heurte aux plus

(1) C'est par suite d'une confusion historique que le nom de « Léandre » a été donné à cette Tour : le jeune héros grec, dont on a voulu, à cet endroit, rappeler le souvenir, se noya en traversant, non pas le Bosphore, mais l'Hellespont (les Dardanelles), ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'appellation toutefois a. généralement prévalu, bien que les Turcs désignent fréquemment la Tour, sous le nom de « Tour de la Vierge » : ils ont raison, en cela, puisque l'histoire rapporte que la fille du sultan Méhémed y fut enfermée.

[198] étranges voisinages; tout y va par sauts et par contrastes ; rien n'y est régulier, suivi, ni achevé.

Cette Constantinople, qui est, vue de loin, toute lumière et toute magnificence, n'est plus, en effet, vue de près et dans le détail, qu'une ville monstrueuse, éparpillée sur un nombre infini de collines et de vallées, d'éminences et de trous béants : c'est un labyrinthe de fourmilières humaines, de cimetières, de ruines, de solitudes; c'est un mélange inouï de civilisation et de barbarie, qui présente une image de toutes les villes de la terre et réunit tous les aspects de la vie humaine. Elle n'a vraiment, d'une grande ville, que le squelette, car les constructions sérieuses n'y entrent que pour une fort petite part : le reste est une énorme agglomération de baraques, un immense campement asiatique, où bourdonne une population de toute origine et de toute race. C'est une grande cité en transformation, composée de vieilles villes qui s'en vont, de villes nouvelles nées d'hier, et d'autres qui sont en train de naître. Tout y est sens dessus dessous : partout, on voit les traces d'un travail gigantesque; montagnes percées (1), collines écroulées, bourgades rasées, et, surtout à Péra, grandes rues tracées ; un immense éparpillement de tas de pierres et de débris d'incendie, sur un terrain continuellement tourmenté par la main de l'homme. C'est un désordre, une confusion d'aspects disparates, une succession continue de vues étranges et impossibles à prévoir : la tête vous en tourne. Allez jusqu'au bout d'une belle rue, elle est terminée par un précipice ; sortez d'une mosquée, vous vous trouvez au milieu des tombes ; gravissez une colline, vous voyez un bois sous vos pieds, et une autre ville sur la colline en face ; le bourg que vous venez de traverser, vous le voyez, si vous vous retournez à l'improviste, au fond d'une vallée profonde, à demi caché par les arbres.

(1) Un service de chemin de fer met en communication, toutes les cinq minutes, Galata et Péra, par un tunnel, ou souterrain. La durée du trajet est de deux minutes et demie; et l'entreprise de ce railway funiculaire est généralement désignée sous le nom de Ficelle.

[199] Tournez autour d'une maison, voici un port ; descendez telle rue, plus de ville ! vous êtes au fond d'une gorge déserte, d'où vous ne voyez que le ciel ; les villes apparaissent, se cachent, naissent subitement au-dessus de votre tête, sous vos pieds, à vos côtés, voisines et lointaines, au soleil, à l'ombre, dans les bois, sur la mer. Faites un pas en avant, vous voyez un panorama immense ; faites-en un en arrière, vous ne voyez plus rien. Levez les yeux, voilà mille pointes de minarets ; descendez un peu, elles disparaissent toutes. Les rues, tout enchevêtrées, serpentent entre les monticules, courent sur les terre-pleins, rasent les précipices, passent sur les aqueducs , se ramifient en venelles, lent en escaliers, parmi les buissons, les rochers, les sablières, les ruines.

FIG. 28 . - La tour de Léandre, à l'entrée du Bosphore

De temps à autre, la grande ville prend comme un repos, dans une solitude de la campagne ; puis, elle recommence plus ardente, plus colorée, plus vive ; ici, elle s'étend ; là, elle rampe ; plus loin, elle se précipite, se perd, puis se ranime; en un endroit, elle fume et bouillonne en un autre, elle dort ; dans une partie, elle est toute rougissante ; dans une autre, toute blanche ; dans une troisième, dominée par la couleur d'or ; une quatrième a l'aspect d'une montagne de fleurs. La ville élégante, le village, la campagne, le jardin, le port, le marché, la nécropole, le désert, alternent sans fin, s'élevant en gradins l'un au-dessus de l'autre, si .bien que, de certaines hauteurs, on embrasse [200] d'un seul coup d'œil toutes les variétés d'une province. Une infinité de contours bizarres se dessinent, de tous les côtés, sur le ciel et sur les eaux, si nets et si capricieusement dentelés par la prodigieuse variété de l'architecture, qu'ils se confondent, comme s'ils s'entrelaçaient les uns dans les autres. Au milieu des petites maisons turques, s'élève le palais européen ; derrière le minaret, le clocher ; au-dessus de la terrasse, la coupole; derrière la coupole, le mur crénelé; les toits chinois des kiosques se mêlent aux frontons des théâtres ; les balcons grillés font vis-à-vis aux façades vitrées, et les petites fenêtres moresques aux terrasses à balustrade ; les niches des madones s'abritent sous des arceaux arabes ; les sépulcres sont dans les cours, et les tours parmi les tombeaux; les mosquées, les synagogues, les églises grecques, catholiques, arméniennes, sont les unes sur les autres ; et, dans tous les vides, des cyprès, des pins parasols, des figuiers, et des platanes étendent leurs branches sur les toits voisins. Une indescriptible architecture de hasard se prête aux caprices infinis du terrain, avec une multitude de maisons en forme de tours triangulaires, de pyramides droites ou renversées, entourées de ponts, d'étais et de fossés, amassées confusément comme les débris d'une montagne brisée. A chaque centaine de pas, tout change : ici, vous êtes dans une rue d'un faubourg de Marseille ; tournez-vous, c'est un quartier grec ; retournez-vous encore, c'est un coin de Genova, dans la ville haute. A la langue, aux visages, à l'aspect des maisons, vous reconnaissez que vous avez changé de pays : ce sont des lambeaux de France, des bandes d'Italie, des bigarrures de Grèce, des greffes d'Asie-Mineure. Sur la face immense de la ville, on voit représentée, par l'architecture et par le coloris, la grande bataille qui se livre entre la famille chrétienne, qui cherche à reconquérir, et la famille musulmane, qui défend cette terre sacrée, de toutes ses dernières forces. Stamboul, autrefois totalement turc, est assailli aujourd'hui de tous côtés par des quartiers chrétiens qui le rongent lentement, le long des [201] rives de la Corne-d'Or et de la mer de Marmara : de l'autre côté, la conquête se poursuit avec plus d'ardeur : églises, hôpitaux, jardins publics, ouvroirs, écoles, démembrent les quartiers musulmans, envahissent les cimetières, s'avancent de colline en colline et dessinent déjà, sur le terrain bouleversé, la forme d'une grande ville qui, un jour, couvrira la côte européenne du Bosphore, comme celle d'aujourd'hui couvre les rives de la Corne-d'Or. Mais on est, chaque instant, distrait de ces observations générales par mille choses nouvelles : dans une rue, le café des derviches; dans une autre, la caserne de style moresque, le café turc, le bazar, la fontaine. En un quart d'heure, il faut changer quinze fois d'allure : monter, se hisser, dégringoler sur une pente, grimper par un escalier de rochers, nager dans la boue, et esquiver mille obstacles, s'ouvrant un chemin, tantôt à travers la foule, tantôt parmi les arbustes ou entre les linges étendus à sécher, tantôt se bouchant le nez, tantôt aspirant des bouffées d'air embaumé de tous les aromes de l'Orient.

Après une promenade de quelques heures, on est positivement déconcerté, et l'on ne sait plus où l'on a la tête. Si l'on cherche alors à mettre un peu d'ordre dans le chaos de ses impressions et qu'on se demande, à soi-même, qu'est-ce que Constantinople ? on éprouve, pour répondre, un embarras extrême. Est-ce une belle ville? Prodigieuse ! Est-elle laide ? - Horrible ! Plaît-elle ? Elle enivre ; et, après l'avoir vue, l'on rêve d'y revenir. Elle remplit d'enthousiasme, et elle ménage à chaque pas quelque désillusion ; sirène et démon tout ensemble, elle ravit, et elle dégoûte. Mais, de même que, pour la voir dans tout l'éclat de son imposante splendeur, il faut la contempler du dehors, et à distance ; ainsi, lorsqu'on l'a quittée et qu'on ne peut plus la contempler qu'à travers le lointain du souvenir, c'est la sirène qui l'emporte : on oublie ses verrues, et l'on ne pense plus qu'à ses attraits et son charme.