Marie de Ujfalvy-Bourdon (née en 1845) accompagna son mari, le linguiste et explorateur Charles-Eugène Ujfalvy de Mezö Kösvesd (1842-1904) dans une expédition en Asie centrale et en fit le récit qui parut dans la revue "Le Tour du monde" en 1879.

Marie de Ujfalvy-Bourdon (née en 1845) accompagna son mari, le linguiste et explorateur Charles-Eugène Ujfalvy de Mezö Kösvesd (1842-1904) dans une expédition en Asie centrale et en fit le récit qui parut dans la revue "Le Tour du monde" en 1879.

Né à Vienne, Charles-Eugène Ujfalvy était de nationalité hongroise, mais francophone. Spécialiste des langues finno-ougriennes et de l'Asie centrale, il est envoyé en 1876, par le Ministère de l'instruction publique en Russie, dans les régions nouvellement conquises de l'Asie Centrale.

Sa femme l'accompagne alors et fera le récit de ce voyage, qui vient compléter les rapports écrits par son mari.

Il est rare à cette époque qu'une femme s'aventurât dans de si lointaines contrées, même pour accompagner son mari. C'est donc un témoignage plutôt exceptionnel, mais qui n'est pas exempt des préjugés de son temps.

Pendant ce voyage, les Ujfalvy rencontrèrent de nombreuses populations d'Asie centrale parlant des langues turciques : Kirghizes (le terme « Kirghize » désignait à cette époque les Kirghizes [Kyrgyzs] et les Kazakhs actuels), Ouzbeks, Karakalpaks… A noter le terme Sartes, une création de l'administration russe, qui désigne une partie des Kirghizes [Sergej Abašin, « « Les Sartes, un peuple d’avenir » : l’ethnographie et l’Empire au Turkestan russe », Cahiers d’Asie centrale [En ligne], 17/18 | 2009, mis en ligne le 26 mai 2010, consulté le 11 mars 2015. URL : http://asiecentrale.revues.org/1251 ].

LE TOUR DU MONDE 1879. NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

D'ORENBOURG A SAMARKAND. LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE. IMPRESSIONS DE VOYAGE D'UNE PARISIENNE

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON.

1876-1878 – texte et dessins inédits

I Orenbourg – La Sacmara – Le quartier pauvre des Cosaques – Le marché – La mosquée – Visite chez le mollah – Le musicien bachkir – L'ex-khan de Khokand – Un sultan kirghise

Mon mari, M. de Ujfalvy, ayant été chargé par le ministre de l'instruction publique d'une mission pour la Russie, la Sibérie et l'Asie centrale, je résolus de le suivre notre départ de Paris fut fixé au 10 août 1876. Je ne dirai rien ici de notre voyage jusqu'à Moscou. Cet itinéraire est bien connu des lecteurs du Tour du Monde. Je les prie donc de partir de l'ancienne capitale de la Russie et de se transporter avec nous tout d'un trait en chemin de fer à Orenbourg.

Orenbourg est une ville de quarante mille habitants environ, située sur les confins de l'Europe et de l'Asie. Son aspect est assez agréable, ses maisons ont un air honnête. Un magasin, entre autres, frappa mes regards ; il est situé dans la belle grande rue d'Orenbourg et porte en français l'inscription « Soieries de Lyon ». Cette enseigne, égarée au milieu d'une population de Kirghises, de Bachkirs et de Tatars, était bien faite pour surprendre et intéresser une Parisienne.

Du haut d'une espèce de terrasse, on voit se dérouler à ses pieds la Sacmara, rivière qui se jette dans l'Oural, séparant majestueusement l'Europe et l'Asie. Au loin s'étendent les steppes ! Sur le bord de la rivière, opposé à la terrasse, s'élèvent des arbres et de jolies maisons de campagne à demi submergées au printemps par la débâcle ; elles sont ravissantes en été. Nous nous sommes arrêtés quelque temps pour jouir de ce beau spectacle derrière nous l'Europe, en face de nous l'Asie

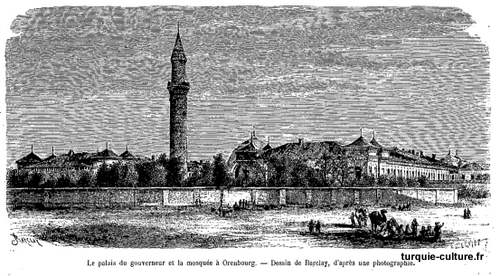

Du côté de l'Europe la rivière est bordée de misérables cabanes échafaudées de manière à ne pas être envahies par les hautes eaux. C'est le quartier pauvre des Cosaques. Chaque Cosaque doit avoir au service de la Russie un habillement et un cheval. Aucune femme de cette race ne se résigne à la domesticité ; lui offrît-on l'emploi de femme de chambre, elle refuserait et aimerait mieux mourir de faim. Le ménavoï dwor, grand marché du commerce limitrophe est le plus curieux spectacle d'Orenbourg. Nous nous y rendîmes en traîneau. Le froid était si vif que je dus me plonger la figure dans mon manchon ; la curiosité seule me décidait à laisser un peu de jour pour mes yeux. Nous nous engageâmes bravement dans la le tumulte était complet ; c'était une tour de Babel en raccourci; j'entends que toutes les langues et quelles langues, juste ciel ! s’entremêlaient, s'entre-croisaient, déroutaient l'attention, chacun voulant crier et vanter sa marchandise plus fort que son voisin. Ainsi que le langage, le costume était des plus variés ; on y frôlait la longue robe du Tatar, le manteau fourré du Kirghise, le khalat (caftan) ouaté du Sarte ; le tout surmonté des coiffures les plus diverses, depuis le bonnet pointu garni de fourrures du Bachkir jusqu'au turban du marchand boukharien. Nous avancions toujours dans cet immense caravansérail que je renonce à décrire en détail. Les objets d'art n'y tenaient pas la plus grande place, loin de là. C'est en effet au marché surtout qu'on apprécie la part léonine des besoins matériels et l'impérieuse revendication des exigences de l'estomac. Mais, si banal qu'il soit, le spectacle devient grandiose dans cette ville frontière, marché européen et asiatique à la fois, où l'on a comme le pressentiment d'un monde rajeuni qui fermente pour une nouvelle existence. Quels sont les instincts dominants de cette foule ? Quelle idée commune agite ces têtes ? Un sentiment général fait-il battre ces coeurs ? Cette avant-garde, derrière laquelle on devine des hordes immenses, descendra-t-elle encore un jour vers l'Occident ? Ces énigmes nuageuses, qui se présentaient à mon imagination, étaient condensées par un froid de vingt-six degrés Réaumur. A sept heures du soir on me conduisit, en compagnie, de Mme L. fille du gouverneur général d'Orenbourg, à la mosquée que nous avait déjà annoncée la tour élancée de son minaret d'où le mollah parle à la lune et crie cinq fois par jour les heures de la prière. Elle était éclairée pour notre visite et tous ses vitraux resplendissaient. L'édifice est une réduction des mosquées de Constantinople, cylindrique, avec une coupole dont les parois sont gracieusement sculptées. Les murs sont en marbre et couverts d'inscriptions en lettres d'or tirées du Coran. Elle a été bâtie en 1840. Le mollah nous souhaita la bienvenue et un heureux voyage et nous proposa de visiter sa demeure qui n'était qu'à deux pas de là. L'invitation. fut acceptée avec empressement. Un instant après, nous entrions dans un salon carré, meublé de chaises, d'un canapé, de coffres, d'une glace moderne et d'une nombreuse collection de coussins. Devant le canapé, une table était dressée pour le thé.

Notre hôte nous invita à visiter aussi son harem

"Comment, dit-il, ne montrerais-je pas il la fille de l'Étoile et à son illustre amie tout ce que je puis leur faire voir !": Il ouvrit une porte masquée par une tenture en toile blanche et nous fit pénétrer dans une autre chambre ; ici les meubles se réduisaient à des coussins et, près d'une muraille, à un grand lit, très-haut, semblable à ceux de nos paysans, mais totalement dépourvu de draps. Deux femmes charmantes vinrent nous saluer; nous leur tendîmes la main, ainsi qu'à une troisième, beaucoup plus âgée, la mère du mollah.

Près d'elles étaient deux enfants ; une fille et un garçon la fillette, âgée de huit ans, était remarquablement jolie de grands yeux noirs, le nez bien fait, le visage nuancé d'une expression de mélancolie ; elle paraissait avoir plus que son âge, avec sa longue robe garnie de fourrures, son collier de sequins et son petit bonnet à la napolitaine. Le petit garçon, bambin de quatre à cinq ans, était aussi laid que sa soeur était charmante.

Nous revînmes au salon, où notre hôte nous servit lui-même le thé et nous offrit un gâteau fait dans sa maison avec du miel et du riz ; il accompagna cette légère collation de fruits secs.

Nous montâmes le lendemain dans le minaret, à la suite d'un homme que j'appellerai le suisse de la mosquée. Il nous fit gravir un escalier assez raide, mais nous fûmes dédommagés au terme de notre ascension par un coup d'ail splendide à nos pieds la ville d'Orenbourg ; d'un côté l'Asie et les steppes perte de vue, de l'autre l'Europe où le railway qui nous avait amenés semblait avec son cordon de fer rattacher au monde occidental les solitudes du monde oriental. Si nous avions su gré au suisse de la mosquée de nous avoir mis en présence d'un tel spectacle, nous ne tardâmes pas à adresser d'autres remerciements, plus vifs, à un musulman d'origine tatare, M. Bektchourine, qui s'est fait la réputation de savant orientaliste. Voulant nous gratifier d'une sérénade à la mode locale, il fit venir un aveugle bachkir porteur d'une sorte de flûte façonnée avec un fragment de roseau de soixante à quatre-vingts centimètres de longueur. Cet étrange musicien tira de son étrange instrument des sons fort doux et nous fit entendre des airs nationaux d'une mélodie agréable, peu variée, il est vrai, mais d'un rhythme bien accentué; un de ces morceaux, entre autres, me frappa par sa tristesse. Je ne pouvais me lasser d'admirer le savoir-faire de cet homme qui pouvait tirer d'un bout de roseau des sons aussi mélodieux que ceux d'une véritable flûte. Quand il eut cessé de jouer, M. de Ujfalvy le gratifia d'un rouble; il le prit, le tâta, le glissa dans une de ses bottes, une singulière bourse, il faut en convenir renferma précieusement son bout de roseau dans un étui qui ressemblait à un parapluie chinois et se retira en compagnie de deux guides, Bachkirs comme lui, vieux comme lui, mais d'un type beaucoup moins beau que le sien.

Le personnage le plus curieux d'Orenbourg est Khoudaïar, ex-khan de Khokand, qui est interné dans cette ville; il nous fut impossible de régaler notre curiosité de la vue de cet ex-souverain ; il était souffrant. On nous assura que son mal n'avait trouvé de prise que sur ce que Xavier de Maistre appelle la Bête, le remords n'ayant pas trouvé chez lui une conscience à laquelle il pût s'attaquer. Pourtant ce Néron minuscule avait inventé d'abattre dix mille têtes en quelques jours pour mettre fin à la révolte de ses sujets. La Russie lui fait une pension viagère de quinze mille francs.

La servitude n'a rien adouci de sa férocité. Un beau soir à table, entre la poire et le fromage, tous les convives étant de bonne humeur, le khan les contemple quelques instants, semble réfléchir, et, trouvant sans doute ses voisins gras à point, il demande brusquement au gouverneur général « Pourriez-vous faire couper la tête à tous ces gens-là? » Cette question posée avec un flegme asiatique jette naturellement un froid dans l'animation du festin, on frémit involontairement sous le regard d'acier de ce tyran captif. Mon autorité, dit le gouverneur, ne va pas jusque-là. - Alors je vous plains! » Et il reprend sa posture indolente de félin au repos.

A la place de l'ex-souverain du Khokand nous eûmes la bonne fortune de faire la connaissance d'un sultan kirghise gros personnage resplendissant de parures et de santé, qui fut très-gracieux pour nous. Il paraissait franc et honnête et n'avait rien de cet air de perfide dissimulation qui, nous dit-on, caractérise Khoudaïar.