Marie de Ujfalvy-Bourdon (née en 1845) accompagna son mari, le linguiste et explorateur Charles-Eugène Ujfalvy de Mezö Kösvesd (1842-1904) dans une expédition en Asie centrale et en fit le récit qui parut dans la revue "Le Tour du monde" en 1879.

Marie de Ujfalvy-Bourdon (née en 1845) accompagna son mari, le linguiste et explorateur Charles-Eugène Ujfalvy de Mezö Kösvesd (1842-1904) dans une expédition en Asie centrale et en fit le récit qui parut dans la revue "Le Tour du monde" en 1879.

Né à Vienne, Charles-Eugène Ujfalvy était de nationalité hongroise, mais francophone. Spécialiste des langues finno-ougriennes et de l'Asie centrale, il est envoyé en 1876, par le Ministère de l'instruction publique en Russie, dans les régions nouvellement conquises de l'Asie Centrale.

Sa femme l'accompagne alors et fera le récit de ce voyage, qui vient compléter les rapports écrits par son mari.

Il est rare à cette époque qu'une femme s'aventurât dans de si lointaines contrées, même pour accompagner son mari. C'est donc un témoignage plutôt exceptionnel, mais qui n'est pas exempt des préjugés de son temps.

Pendant ce voyage, les Ujfalvy rencontrèrent de nombreuses populations d'Asie centrale parlant des langues turciques : Kirghizes (le terme « Kirghize » désignait à cette époque les Kirghizes [Kyrgyzs] et les Kazakhs actuels), Ouzbeks, Karakalpaks… A noter le terme Sartes, une création de l'administration russe, qui désigne une partie des Kirghizes [Sergej Abašin, « « Les Sartes, un peuple d’avenir » : l’ethnographie et l’Empire au Turkestan russe », Cahiers d’Asie centrale [En ligne], 17/18 | 2009, mis en ligne le 26 mai 2010, consulté le 11 mars 2015. URL : http://asiecentrale.revues.org/1251 ].

LE TOUR DU MONDE 1879. NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

D'ORENBOURG A SAMARKAND. LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE. IMPRESSIONS DE VOYAGE D'UNE PARISIENNE

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON.

1876-1878 – texte et dessins inédits

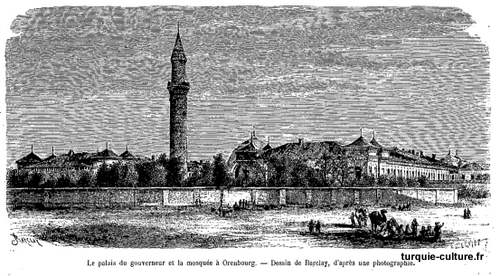

I Orenbourg – La Sacmara – Le quartier pauvre des Cosaques – Le marché – La mosquée – Visite chez le mollah – Le musicien bachkir – L'ex-khan de Khokand – Un sultan kirghise

Mon mari, M. de Ujfalvy, ayant été chargé par le ministre de l'instruction publique d'une mission pour la Russie, la Sibérie et l'Asie centrale, je résolus de le suivre notre départ de Paris fut fixé au 10 août 1876. Je ne dirai rien ici de notre voyage jusqu'à Moscou. Cet itinéraire est bien connu des lecteurs du Tour du Monde. Je les prie donc de partir de l'ancienne capitale de la Russie et de se transporter avec nous tout d'un trait en chemin de fer à Orenbourg.

Orenbourg est une ville de quarante mille habitants environ, située sur les confins de l'Europe et de l'Asie. Son aspect est assez agréable, ses maisons ont un air honnête. Un magasin, entre autres, frappa mes regards ; il est situé dans la belle grande rue d'Orenbourg et porte en français l'inscription « Soieries de Lyon ». Cette enseigne, égarée au milieu d'une population de Kirghises, de Bachkirs et de Tatars, était bien faite pour surprendre et intéresser une Parisienne.

Du haut d'une espèce de terrasse, on voit se dérouler à ses pieds la Sacmara, rivière qui se jette dans l'Oural, séparant majestueusement l'Europe et l'Asie. Au loin s'étendent les steppes ! Sur le bord de la rivière, opposé à la terrasse, s'élèvent des arbres et de jolies maisons de campagne à demi submergées au printemps par la débâcle ; elles sont ravissantes en été. Nous nous sommes arrêtés quelque temps pour jouir de ce beau spectacle derrière nous l'Europe, en face de nous l'Asie

Du côté de l'Europe la rivière est bordée de misérables cabanes échafaudées de manière à ne pas être envahies par les hautes eaux. C'est le quartier pauvre des Cosaques. Chaque Cosaque doit avoir au service de la Russie un habillement et un cheval. Aucune femme de cette race ne se résigne à la domesticité ; lui offrît-on l'emploi de femme de chambre, elle refuserait et aimerait mieux mourir de faim. Le ménavoï dwor, grand marché du commerce limitrophe est le plus curieux spectacle d'Orenbourg. Nous nous y rendîmes en traîneau. Le froid était si vif que je dus me plonger la figure dans mon manchon ; la curiosité seule me décidait à laisser un peu de jour pour mes yeux. Nous nous engageâmes bravement dans la le tumulte était complet ; c'était une tour de Babel en raccourci; j'entends que toutes les langues et quelles langues, juste ciel ! s’entremêlaient, s'entre-croisaient, déroutaient l'attention, chacun voulant crier et vanter sa marchandise plus fort que son voisin. Ainsi que le langage, le costume était des plus variés ; on y frôlait la longue robe du Tatar, le manteau fourré du Kirghise, le khalat (caftan) ouaté du Sarte ; le tout surmonté des coiffures les plus diverses, depuis le bonnet pointu garni de fourrures du Bachkir jusqu'au turban du marchand boukharien. Nous avancions toujours dans cet immense caravansérail que je renonce à décrire en détail. Les objets d'art n'y tenaient pas la plus grande place, loin de là. C'est en effet au marché surtout qu'on apprécie la part léonine des besoins matériels et l'impérieuse revendication des exigences de l'estomac. Mais, si banal qu'il soit, le spectacle devient grandiose dans cette ville frontière, marché européen et asiatique à la fois, où l'on a comme le pressentiment d'un monde rajeuni qui fermente pour une nouvelle existence. Quels sont les instincts dominants de cette foule ? Quelle idée commune agite ces têtes ? Un sentiment général fait-il battre ces coeurs ? Cette avant-garde, derrière laquelle on devine des hordes immenses, descendra-t-elle encore un jour vers l'Occident ? Ces énigmes nuageuses, qui se présentaient à mon imagination, étaient condensées par un froid de vingt-six degrés Réaumur. A sept heures du soir on me conduisit, en compagnie, de Mme L. fille du gouverneur général d'Orenbourg, à la mosquée que nous avait déjà annoncée la tour élancée de son minaret d'où le mollah parle à la lune et crie cinq fois par jour les heures de la prière. Elle était éclairée pour notre visite et tous ses vitraux resplendissaient. L'édifice est une réduction des mosquées de Constantinople, cylindrique, avec une coupole dont les parois sont gracieusement sculptées. Les murs sont en marbre et couverts d'inscriptions en lettres d'or tirées du Coran. Elle a été bâtie en 1840. Le mollah nous souhaita la bienvenue et un heureux voyage et nous proposa de visiter sa demeure qui n'était qu'à deux pas de là. L'invitation. fut acceptée avec empressement. Un instant après, nous entrions dans un salon carré, meublé de chaises, d'un canapé, de coffres, d'une glace moderne et d'une nombreuse collection de coussins. Devant le canapé, une table était dressée pour le thé.

Notre hôte nous invita à visiter aussi son harem

"Comment, dit-il, ne montrerais-je pas il la fille de l'Étoile et à son illustre amie tout ce que je puis leur faire voir !": Il ouvrit une porte masquée par une tenture en toile blanche et nous fit pénétrer dans une autre chambre ; ici les meubles se réduisaient à des coussins et, près d'une muraille, à un grand lit, très-haut, semblable à ceux de nos paysans, mais totalement dépourvu de draps. Deux femmes charmantes vinrent nous saluer; nous leur tendîmes la main, ainsi qu'à une troisième, beaucoup plus âgée, la mère du mollah.

Près d'elles étaient deux enfants ; une fille et un garçon la fillette, âgée de huit ans, était remarquablement jolie de grands yeux noirs, le nez bien fait, le visage nuancé d'une expression de mélancolie ; elle paraissait avoir plus que son âge, avec sa longue robe garnie de fourrures, son collier de sequins et son petit bonnet à la napolitaine. Le petit garçon, bambin de quatre à cinq ans, était aussi laid que sa soeur était charmante.

Nous revînmes au salon, où notre hôte nous servit lui-même le thé et nous offrit un gâteau fait dans sa maison avec du miel et du riz ; il accompagna cette légère collation de fruits secs.

Nous montâmes le lendemain dans le minaret, à la suite d'un homme que j'appellerai le suisse de la mosquée. Il nous fit gravir un escalier assez raide, mais nous fûmes dédommagés au terme de notre ascension par un coup d'ail splendide à nos pieds la ville d'Orenbourg ; d'un côté l'Asie et les steppes perte de vue, de l'autre l'Europe où le railway qui nous avait amenés semblait avec son cordon de fer rattacher au monde occidental les solitudes du monde oriental. Si nous avions su gré au suisse de la mosquée de nous avoir mis en présence d'un tel spectacle, nous ne tardâmes pas à adresser d'autres remerciements, plus vifs, à un musulman d'origine tatare, M. Bektchourine, qui s'est fait la réputation de savant orientaliste. Voulant nous gratifier d'une sérénade à la mode locale, il fit venir un aveugle bachkir porteur d'une sorte de flûte façonnée avec un fragment de roseau de soixante à quatre-vingts centimètres de longueur. Cet étrange musicien tira de son étrange instrument des sons fort doux et nous fit entendre des airs nationaux d'une mélodie agréable, peu variée, il est vrai, mais d'un rhythme bien accentué; un de ces morceaux, entre autres, me frappa par sa tristesse. Je ne pouvais me lasser d'admirer le savoir-faire de cet homme qui pouvait tirer d'un bout de roseau des sons aussi mélodieux que ceux d'une véritable flûte. Quand il eut cessé de jouer, M. de Ujfalvy le gratifia d'un rouble; il le prit, le tâta, le glissa dans une de ses bottes, une singulière bourse, il faut en convenir renferma précieusement son bout de roseau dans un étui qui ressemblait à un parapluie chinois et se retira en compagnie de deux guides, Bachkirs comme lui, vieux comme lui, mais d'un type beaucoup moins beau que le sien.

Le personnage le plus curieux d'Orenbourg est Khoudaïar, ex-khan de Khokand, qui est interné dans cette ville; il nous fut impossible de régaler notre curiosité de la vue de cet ex-souverain ; il était souffrant. On nous assura que son mal n'avait trouvé de prise que sur ce que Xavier de Maistre appelle la Bête, le remords n'ayant pas trouvé chez lui une conscience à laquelle il pût s'attaquer. Pourtant ce Néron minuscule avait inventé d'abattre dix mille têtes en quelques jours pour mettre fin à la révolte de ses sujets. La Russie lui fait une pension viagère de quinze mille francs.

La servitude n'a rien adouci de sa férocité. Un beau soir à table, entre la poire et le fromage, tous les convives étant de bonne humeur, le khan les contemple quelques instants, semble réfléchir, et, trouvant sans doute ses voisins gras à point, il demande brusquement au gouverneur général « Pourriez-vous faire couper la tête à tous ces gens-là? » Cette question posée avec un flegme asiatique jette naturellement un froid dans l'animation du festin, on frémit involontairement sous le regard d'acier de ce tyran captif. Mon autorité, dit le gouverneur, ne va pas jusque-là. - Alors je vous plains! » Et il reprend sa posture indolente de félin au repos.

A la place de l'ex-souverain du Khokand nous eûmes la bonne fortune de faire la connaissance d'un sultan kirghise gros personnage resplendissant de parures et de santé, qui fut très-gracieux pour nous. Il paraissait franc et honnête et n'avait rien de cet air de perfide dissimulation qui, nous dit-on, caractérise Khoudaïar.

II Départ en traîneaux - La neige- L'Oural - Orsk - Les steppes - Irghis - Loups - Terekli - Le désert du Kara-Koum - Ak-Djoulpasse - Un aoul - Les Kirghises.

Le 8 février 1877, nous partons d'Orenbourg. Il serait difficile de dire tout ce que nous avons entassé dans nos traîneaux provisions, fourrures, lanterne à huile, bougies, torche même en prévision de la possibilité de nous égarer la nuit. Notre domcstique, Paul, loué à Saint-Pétersbourg,

est un Allemand des provinces baltiques: outre sa langue maternelle, il parle le russe, ce qui nous sera d'un grand secours.

Le froid était de vingt degrés; il neigeait un peu; à notre traîneau étaient attelés de vigoureux et durs chevaux de la steppe. Le chemin ne se reconnaissait qu'aux gerbes de paille ou aux fagots plantés de distance en distance sur l'immense nappe neigeuse. Le paysage, décoré de la sorte, était si monotone, que je me laissai aller à regarder presque constamment le mouvement des clochettes attachées à la douga, grand cercle de bois affectant la forme d'un fer aimanté et que portait notre cheval du milieu. De la neige, toujours de la neige, agrémentée de temps à autre par les fascines indicatrices. Nous en avions peut-être ainsi pour une vingtaine de jours.

La troisième journée fut rude. Le vent soulevait tant de neige que le soleil en était obscurci. Il fallut atteler cinq chevaux au traîneau. Notre pauvre guide eut une oreille gelée; elle pendait sanguinolente; il fallut le soigner et il s'y prêta de mauvaise grâce.

Les chevaux soufflent péniblement, nous montons dc plus en plus; ce doit être l'un des premiers versants de l'Oural. Les mamelons se rapprochent, et malgré le danger, le vent et le froid, nous contemplons émus le magnifique panorama qui se déroule à nos yeux; de gigantesques masses de granit sont ensevelies sous la neige ; dans un lointain brumeux nous distinguons des bosquets, des ravins, des vallées plus lointaines encore et des villages. Puissions-nous en atteindre un avant la nuit qui tombe Le chemin monte encore, les gorges se rétrécissent il arrive un moment où nous sommes obligés de descendre; la montagne est si haute, le passage si étroit, qu'un mouvement de recul des chevaux ou une glissade du traîneau nous précipiterait dans l’abîme. Mais peu à peu la descente commence, nous sommes sur l'autre versant de l'Oural, l'Asie est devant nous! Le paysage est plus gracieux, des bosquets ornent la route, des coqs de bois s'enfuient à notre approche.

Le jour suivant, nous franchissons la rivière de l'Oural sur une glace solide, et Orsk apparaît à nos yeux; un poteau blanc et noir marque la fin de l'Europe et le commencement de l'Asie administrative. Orsk est un marché renommé et un centre de transit commercial pour Orenbourg.

Nous entrons ensuite dans les steppes, les vraies steppes kirghises. On ne voit plus rien à l'horizon; de loin, on dirait la mer.

Nous rencontrons de nombreuses caravanes de chameaux conduits par des Kirghises coiffés de leurs sempiternels bonnets. Les villages, tapis sous la neige, ne laissent voir de leurs habitations que juste ce qu'il faut pour être aperçus.

De station en station, et par des chemins défoncés, nous atteignons Irghis, où se trouve une garnison russe. Cette petite ville a quelques maisons bâties sur une hauteur. A son entrée elle est décorée de bouquets d'arbres si maigres, si qu'ils semblent tout honteux d'avoir grandi au milieu dc ces déserts. Le lendemain, l'éternelle monotonie de la route est égayée par l'apparition des loups; de beaux loups, grands comme des poulains et très-intelligents, ma foi; car ils se doutent que leur peau est convoitée et se tiennent obstinément hors de la portée des carabines.

Bientôt les loups eux-mêmes disparaissent et nous retrouvons l'immensité du désert. Plus rien à l'horizon; nos chevaux semblent impatients de cette solitude et avancent, bride abattue, à travers une interminable steppe de huit lieues de longueur qui se termine à Terékli, sur la frontière du Turkestan. Depuis Orenhourg les stations étaient bâties en bois; à partir de Terékli, elles seront construites en terre avec des toits plats.

Nous franchissons le désert du Kara-Koum (sable noir). La route est parsemée d'ossements; les chameaux ont tracé avec leurs pauvres carcasses le chemin des caravanes.

Nous passons une nuit et un jour à Ak-Djoulpasse, station située sur les bords de la mer d'Aral. La mer inerte sous l'étreinte de l'hiver a l'aspect d'une vaste nappe de glace.

Le lendemain, mon mari se rend dans un aoul (village) kirghise pour visiter l'intérieur des tentes en feutre et y faire des mensurations anthropologiques. Chaque Kirghise, homme et femme, qui veut bien se prêter à cette inoffensive expérience, reçoit une petite gratification. Aussi, lors de notre départ, ces braves Kirghises nous font la conduite à cheval. Nous voilà tout fiers d'une si belle escorte, mais le chef de la poste tempère notre orgueil en nous racontant la conversation qu'il a eue avec un de nos gardes d'honneur. "Je n'ai, disait-il, en parlant de M. de Ujfalvy, jamais vu d'homme aussi sot que ce seigneur qui nous donne de l'argent pour nous tâter la tête." Le fait est que l'objet de l'expérimentation était d'une malpropreté dégoûtante.

Les Kirghises, dont les moeurs ont été si admirablement décrites par Mme Atkinson, se subdivisent en six hordes

1° Les Kara-Kirghises dans le Sémirétché (province des sept rivières), dans le Ferghanah et sur une partie du fameux plateau de Pamir.

2° La grande horde (oulou djouse) dans le Turkestan,

3° La moyenne horde (kourtou djouse) dans les gouvernements de Sémipalatinsk et d'Akmollinsk de la Sibéric occidentale.

4. La petite horde (ktché djouse) dans les gouvernements d'Orenhourg, d'Oural et de Tourgaï, et dans les environs de la mer d'Aral. C'est la plus nombreuse.

5° La horde de Boukéï, près de la mer Caspienne, dans le gouvernement d'Astrakhan, dans la Russie d'Europe (depuis 1801 seulement).

6° Les Kirghises de la Chine occidentale, quelques familles qui se sont détachées à différentes occasions de ces diverses hordes.

La première horde s'appelle Kirghise, les autres communément Kazaks ou Kaïzaks. Mais, au fond, c'est le même peuple. Ils parlent la même langue, ils présentent le même type et ils ont les mêmes mœurs, les mêmes usages, jusqu'aux mêmes superstitions. Les Kara-Kirghises sont les nomades des montagnes, les autres ceux de la plaine.

Au physique, les Kirghises sont d'une taille ordinaire; ils ont le visage carré, les pommettes saillantes, les yeux relevés aux coins, la bouche grande et les dents d'une blancheur incomparable. Les femmes ont des prunelles qui brillent comme des escarboucles. Leur torse est carré, les mains et les pieds sont très petits, les parties nues de la peau sont hâlées et les parties couvertes au contraire très-blanches. Au moral le Kirghise est sympathique, il est franc, honnête; on peut voir une entière confiance dans sa parole il est bien supérieur aux Sartes habitants des villes de l'Asie centrale. Quand un marchand russe envoie des marchandises à Khiva ou à Boukhara, il les confie de préférence à des Kirghises, car il est sûr qu'elles arriveront à bon port s'il n'y a pas impossibilité matérielle. Depuis que les Russes ont anéanti pour toujours les hordes turcomanes qui venaient infester la steppe jusqu'au nord de la mer d'Aral, les Kirghises vaquent paisiblement à leurs affaires, le commerce se fait en toute sécurité, et tout le monde est satisfait du nouvel ordre de choses. Ils sont musulmans, mais musulmans assez tièdes, et leurs femmes sortent toujours visage découvert; elles montent admirablement à cheval.

Nous repartîmes le surlendemain par un temps superbe, non plus en traîneau, la neige avait disparu, mais en tarantasse, Quel instrument de martyre !

III DE KAZALINSK A TURKESTAN. Kazalinsk. Le Syr-Daria - Ruines - Une kibitka - Intérieur kirghise - Mœurs - En route sur un fleuve glacé - Cimetières - Perofski - Tigres et faisans - Lait jaune - Inondations - Turkestan - La mosquée Hazret - Le bazar.

Un petit fortin, posté en éclaireur pour un corps d'armée, et d'énormes moulins à vent qui tournaient à cœur joie nous annoncèrent l'approche de Kazalinsk. Les premières maisons que nous apercevons sont gentilles et attestent un certain bien-être; elles sont ornées de petites terrasses travaillées à jour. Une maison nous fut offerte avec une bonne grâce charmante. Le major du district, d'origine française, mais qui ne parlait pas un mot de notre langue, mit (par l'entremise de son interprète) à notre disposition sa voiture et un soldat.

Nous en profitâmes pour parcourir la ville et admirer le Syr-Daria dont la glace brillait comme un miroir. La ville, quoique forteresse, ressemble un peu à un de nos grands villages; les maisons sont toutes en briques séchées au soleil; quelques-unes possèdent des jardins, si l'on peut appeler ainsi des groupes d'arbres ressemblant à des manches à balai; les rues sont malpropres, sans trottoirs, bien entendu et la voirie y est abandonnée aux caprices du temps. Il y a un seul joli monument, le Club, en style oriental. Après avoir,franchi le Syr-Daria sur la glace, nous arrivons en vue d'un vaste emplacement jonché de briques; ce sont les ruines de Djanekend, situées à trente-huit kilomètres de Kazalinsk.

A ce moment un kirghise à cheval vint à notre rencontre et nous pria de visiter sa kibitka. On sait que la kibitka est une tente de feutre qui a pour carcasse un treillage de bois cylindrique formant au sommet un dôme un peu aplati et percé d'un trou pour laisser passer la fumée. Le feutre qui enveloppe cette sorte de tonnelle préserve du froid, de la chaleur, de la pluie et de la neige.

La kibitka où nous entrâmes était très-propre et très-grande; de beaux tapis couvraient le sol; pour meubles il y avait des coffrets incrustés d'argent; de chaises, il n'en était pas question, puisque les musulmans s'asseyent à la façon des tailleurs. Nous n'y trouvâmes qu'une jeune femme avec sa mère, mais son seigneur et maître se proposait d'en prendre une autre. Mon mari lui ayant fait observer qu'il pouvait bien se contenter de celle qu'il avait, il répondit qu'il aurait une autre femme au printemps prochain, et une autre femme au printemps d'ensuite. Question de printemps, paraît-il. Pourtant la jeune femme du printemps dernier était charmante et surtout très propre ; elle nous montra son fils qu'elle nourrissait tout en se préoccupant de lui rabattre les oreilles pour le mettre à la mode du pays. Cette opération est justifiée par la croyance que l'ouïe en devient plus subtile.

Ce chef kirghise nous offrit le thé, qu'on nous servit dans deux bols accompagnés de deux cuillers présentées sur un coffret en métal avec une espèce de petite serviette; les autres personnes burent leur thé dans des bols et sans cuiller la femme seule ne prit rien.

Pendant que nous nous désaltérions, l'enfant vint à crier; la mère, le prenant d'une main par une jambe, le tint au-dessus d'un seau d'eau et, de l'autre main, versa sur le pauvre petit de l'eau toute froide; elle le remit ensuite dans le berceau, l'enfant avait cessé de pleurer.

Chez les Kirghises nomades, les femmes font tout, soignent même les chevaux; les hommes restent absolument oisifs. Véritable politique d'équilibre; de cette manière le ménage va toujours bien; une dispute est-elle possible quand l'un a tous les droits, l'autre tous les devoirs? Chez les Sartes (habitants des villes de l'Asie centrale) c'est tout le contraire, les femmes ne s'occupent que de leur toilette, ne s'abaissent pas aux soins du ménage, qu'elles abandonnent à leurs serviteurs; le mari n'est que le serviteur en chef, il tient le balai, brode et coud.

Les Kirghises riches se distinguent assez, au point de vue du costume du moins, des Kirghises pauvres. Ils sont aussi plus propres et plus soignés dans leur toilette.

Le gouvernement a eu soin d'abolir les bamanta, (guerre qui éclatait à chaque moment entre les familles d'une même tribu), et d'imposer la vaccination pour mettre fin aux cruelles épidémies de petite vérole qui décimaient chaque année ces nomades. Depuis cette double mesure la population augmente, mais aussi la misère. L'élevage ne suffit plus à leur existence, et de nombreuses familles sont obligées de s'adonner à l'agriculture pour pouvoir subsister. Il se produit donc le curieux spectacle d'un peuple chez lequel l'état d'agriculteur est un signe de misère et de décadence. Le Kirghise est né nomade, il l'a été depuis les temps les plus reculés, quand Rubrequis et Plan Carpin ont visité ce pays; en se faisant agriculteur et sédentaire il se transforme, il est sarte. Au lieu de monter dans l'échelle de la civilisation humaine, il descend, il perd sa franchise et son honnêteté et il devient rapidement lâche, cruel et dissimulé, défauts qui caractérisent la population sédentaire et agricole de l'Asie centrale.

Il fallait prendre congé de nos hôtes, dont l'hospitalité toute kirghise nous enchanta; elle était faite avec tant de bonne grâce, malgré le calme et la froideur inséparables du caractère musulman, que nous aurions-été mal venus de nous en plaindre.

En sortant de Kazalinsk nous suivîmes le cours du Syr, ravissant d'un bout à l'autre avec ses nombreuses petites îles et ses pittoresques kibitkas. Nous fîmes toute une étape sur le fleuve gelé, où notre voiture roulait admirablement.

Le fleuve est quelquefois si large qu'on en discerne à peine à la fois les deux rives. Des troupeaux paissent çà et là, et mangent les racines qui sont restées dans la terre.

Les stations sont meilleures, et, quoique bâties en terre, elles ont au moins deux chambres pour recevoir les voyageurs; les portes et les fenêtres sont ornées de rideaux; des divans en terre sont appuyés au mur et offrent un lit supportable quand ils sont doublés de matelas; je me hâte d'ajouter qu'il ne faut pas être douillette. Nous avons quelquefois du lait et des œufs. De droite et de gauche nous apercevons des cimetières assez curieux. Ils ne sont pas fermés; les tombes des riches ont une espèce de portique carré avec une entrée au milieu; elles sont plus ou moins grandes, plus ou moins travaillées, mais toutes en terre séchée au soleil. Dans l'un de ces cimetières, les portiques supérieurs étaient travaillés à jour avec des colonnades, témoignage du goût architectural de ces peuples.

Avant d'arriver à Perofski, petite ville dans le genre de Kazalinsk, le paysage s'égaya de plus en plus. Nous rencontrâmes quantité de Kirghises nomades, les femmes avec leurs enfants et les hommes montés sur leurs chameaux attachés les uns aux autres par les naseaux, celui de derrière chargé de la kibitka, cette maison portative de la famille. Les femmes marchaient à pied et conduisaient les bètes, tandis que leurs maris se prélassaient à cheval.

Nous avons été obligés de quitter le Syr-Daria pour contourner un marécage qui va depuis le fort Karmaktchi jusqu'à Perofski et qu'on appelle Bakali-kapa. Au milieu de ces marécages nous rencontrâmes un homme qui travaillait la terre; c'était le premier depuis que nous étions sortis d'Orenbourg.

A notre départ de Perofski, on nous raconta qu'à trente verstes de la ville on avait tué trois tigres dans la semaine. Le gouvernement russe donne vingt roubles par corps d'animal, laissant aux chasseurs la peau, qu'ils vendent dix roubles. Ce n'est pas cher pour une peau de tigre, car ces dix roubles, au cours du jour, n'équivalent qu'à vingt-cinq ou trente francs. Nous n'aperçûmes aucun de ces félins. En compensation, nous admirâmes nombre de beaux faisans. A une station, je bus pour la première fois un lait jaune clair, nuance produite sans doute par les herbes que les bestiaux mangent dans ces contrées. Cependant nous avancions cahin-caha d'une station à l'autre, lorsqu'il nous fallut compter avec les inondations. Un starosta nous prévint qu'à vingt verstes environ il y avait tant d'eau qu'il faudrait envoyer un de nos yemchiks à la prochaine station pour y chercher du renfort.

En effet, au bout d'un ravin qu'on avait pavé de bois et de paille, nous nous trouvâmes en face d'un lac improvisé. Après avoir tenté de le traverser, il nous fallut nous arrêter, et attendre jusqu'à une heure avancée du soir que l'on vint de notre dernière station avec des chevaux pour nous tirer de ce mauvais pas. Ce jour-là et le lendemain, nous passâmes devant plusieurs forteresses anciennes en terre, Séna-Kourgane, Yani-Kourgane, Saourane. Près de ces dernières ruines nous eûmes la malchance d'avoir à traverser une rivière à onze heures du soir, au mois de mars, à vingt kilomètres de la station. Enfin nous approchions de Turkestan. Le temps était superbe, nous pouvions admirer la belle montagne du Kara-taou avec ses pics couverts de neige. L'effet était vraiment merveilleux et nous dédommageait un peu de l'aspect monotone de ces éternelles steppes que nous avions retrouvées depuis Yani-Kourgane. Mais l'aspect de celles-ci était bien différent, on commençait à les voir verdir, et cette première végétation fut saluée par nous avec bonheur. Il y avait encore une rivière à traverser avant d'atteindre Turkestan. Nous y trouvâmes une foule de chameaux qui faisaient partie d'une immense caravane; des hommes nus jusqu'à la ceinture étaient dans l'eau, les excitant par leurs cris à traverser. Malgré leur haute taille, ces animaux en avaient jusqu'au poitrail. D'autres hommes nous firent monter sur une de ces énormes charrettes qu'on appelle arba; nos bagages y prirent ensuite place, et nous descendîmes la berge où un cavalier nous précéda dans la rivière pour nous secourir au besoin.

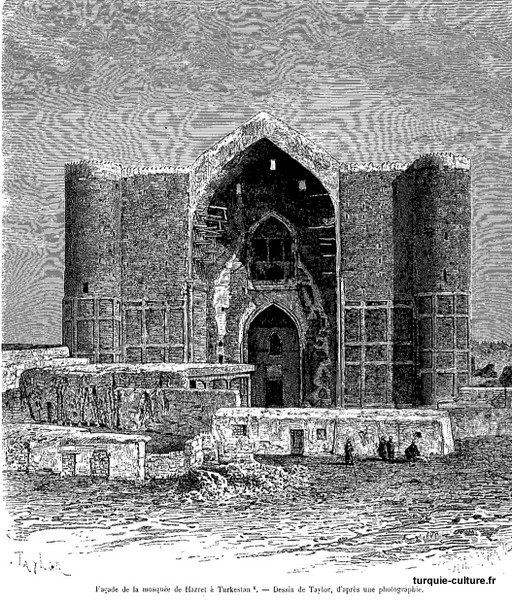

La merveille de Turkestan est la mosquée appelée Hazret : c'est une colossale basilique voûtée que flanquent deux superbes tours carrées. Quel effet cela devait produire quand tout était couvert de briques émaillées aux mille couleurs scintillant au soleil et dont les reflets entouraient cet ensemble d'une auréole brillante

Aujourd'hui, hélas! ces briques ont disparu en grande partie; il n'en reste que ce qu'il faut pour témoigner de la splendeur d'autrefois.

Nous entrâmes par une porte relativement petite si on la compare à l'immensité de l'édifice. Des mollahs de tout âge et des enfants étaient rangés des deux côtés de l'entrée. L'intérieur est, dans son genre, aussi beau que l'extérieur; c'est une grande salle carrée, surmontée d'une voûte sublime, découpée en cellules ornementées. L'architecture de la voûte, laissant filtrer de minces filets de lumière, est d'une harmonie de lignes remarquable. L'architecte de ce monument était à la fois un homme de génie et un homme de goût. Les grandes lignes sont d'une hardiesse inouïe, et les détails aussi sont traités avec une scrupuleuse attention. Au milieu de cette salle se dresse un énorme chaudron, destiné jadis par quelque fondation pieuse à préparer le repas des pèlerins. Devant cet appareil culinaire, du côté de la porte d'entrée, nous remarquons deux grands chandeliers de bronze. Le métal est ouvragé avec beaucoup d'art; on voit encore les traces d'une couche d'émail qui a dû certainement rehausser l'éclat de ces objets. C'est devant eux aujourd'hui que les Kirghises privés d'enfants sacrifient des moutons pour obtenir la perpétuation de leur famille.

Au fond de la salle nous apercevons une porte en bois sculpté; la sculpture est un vrai chef-d'œuvre, ainsi que la fermeture en métal ouvragé et émaillé. Cette porte conduit à une espèce de nef où repose le saint de l'endroit, Hazret ou Djassavi, au-dessus des cendres duquel Tamerlan avait fait élever en 1404, par un nommé Khodja-Houssein, natif de Chiraz en Perse, cette grande mosquée. Dans plusieurs petites pièces se dressent des pierres tombales recouvertes d'inscriptions; beaucoup sont sculptées avec un certain goût; la plus belle recouvre les restes d'un sultan kirghise. A côté s'élèvent des tumuli plus simples, et plus loin de petits amas de sable plantés de plumes. Aujourd'hui il faudrait des millions pour restaurer ce beau monüment; le moment n'est pas éloigné où il ne se survivra plus que dans un amas de ruines informes.

Tout près de la grande mosquée s'élève une mosquée plus petite consacrée à une des filles de Tamerlan c'est encore un élégant édifice recouvert aussi de belles briques en couleur.

1. Au moment où l'on commence à imprimer ces pages, nous recevons deux photographies qui représentent la mosquée Hazret nous en publierons les gravures dans une de nos prochaines livraisons.

Le bazar de Turkestan est bien fourni en objets du pays; nous achetâmes quelques curiosités, entre autres une couverture de cheval brodée au point de chaînette; les couleurs, quoique vives, sont harmonisées avec infiniment de goût.

Cet ornement recouvre le cheval de la fiancée kirghise lorsqu'elle se rend à la kibitka de son mari.

IV DE TURKESTAN A TACHKEND. Femme d'un chef de poste - Tchemkend - Tadjiks - Uzbegs - Sartes - Le Thiau-Chan - Tachkend - La prison - Le général Kaufmann - Anecdotes - Cruauté asiatique - Prestige de l'autorité - Le Tachkend sarte.

Après Turkestan, le premier grand village sarte que nous ayons traversé est Ikân; mais quelle différence avec nos villages animés par la vie extérieure de nos paysans. Ici tout est silence et tranquillité, hormis le bazar, composé de quelques baraques semblables à des écuries et où sont couchés quelques hommes qui nous regardent passer avec l'indifférence particuIière aux musulmans. Il nous sembla traverser des ruines.

La femme du chef de poste d'une station entre Turkestan et Tchemkend était Tatare comme son mari. C'est peut-être la première jolie musulmane que j'aie vue depuis mon départ d'Orenbourg. Elle était grande et élancée, avec des cheveux superbes, des traits agréables, un joli teint, mais surtout avec des yeux et des dents d'une beauté surprenante. Sa vaste robe de soie bleue à larges manches lui allait à ravir, et ses bottes pointues à dessins en cuir vert étaient fort originales. Mon mari me dit qu'elle doit être d'origine iranienne.

De Turkestan à Tchemkend, rien d'insolite, sinon les traversées de rivière auxquelles nous étions déjà habitués. Le plus périlleux de ces passages fut celui de l'Arisse, rivière comparable à la Marne et que la fonte des neiges avait considérablement grossie. n s'effectua à l'aide de l'arba.

Un soir, vers six heures, Tchemkend s'offrit à nos yeux tout entourée d'arbres. Des voyageurs indigènes, reconnaissables à leurs grandes robes et à leurs turbans, marchaient tranquillement au pas de leurs montures, les uns à cheval ou à âne, les autres à dos de chameau, dont ils paraissaient accepter les balancements avec une sorte de volupté. Ce mouvement inaccoutumé et l'aspect de poteaux télégraphiques nous réjouirent le coeur.

Tchemkend me parut assez jolie; le fort est situé sur une hauteur; les plantations lui font une ceinture de gazon dont le soleil à son déclin fonce le vert tendre et clair. Au jour, la ville présente un mélange d'habitations russes et orientales que fait resplendir le soleil déjà brûlant de ces pays en harmonisant leurs tons blancs et gris, la gaieté des uns corrigeant la tristesse des autres.

Tchemkend (la ville verte) est habitée par des Sartes et des Kirghises devenus sédentaires. On appelle Sarte en Asie centrale tout habitant d'une ville ou d'un village devenu sédentaire et agriculteur. Les Tadjiks, seuls d'origine persane ou iranienne, conservent cependant leur nom tadjik. Les plaines sont habitées par les Kirghises nomades et par les Uzbegs demi-nomades, tous deux de race turque. Les demi-nomades se distinguent des nomades en ce qu'ils ne voyagent qu'en été; en hiver ils habitent dans les villages.

Quand un Kirghise ou un Uzbeg se fixe dans une ville ou un village sarte, leurs descendants deviennent des Sartes. Les Tadjiks parlent un dialecte du persan et les Sartes le turc oriental.

A partir de Tchemkend le panorama devient tout autre sur notre gauche, le Thian-Ghau avec ses cimes glacées nous borne l'horizon; le terrain monte et descend à chaque instant, entrecoupé par des rivières et des ruisseaux où les bestiaux vont se désaltérer. La route étant très-mauvaise, par suite des pluies, notre yemchik se fraye un chemin sur les flancs de petites montagnes à pic.

Les stations se succèdent les unes aux autres; ce ne sont plus des maisons perdues dans le désert, elles sont entourées de villages. Enfin, après le passage d'un pont de bois, splendide en comparaison des autres, Tachkend apparaît à nos regards le soir du 14 mars, à quatre heures et demie.

La prison militaire est le premier édifice qui frappe nos regards; notre yemchik descend et attache la sonnette de notre voiture. Nous passons sous une porte bâtie en briques. La grande rue de la ville haute, bordée d'arbres des deux côtés, s'étend au loin devant nous; nous la traversons dans toute sa longueur. Çà et là, de jolies maisonnettes vertes, blanches rappellent les villas parisiennes. Nous prenons à droite une large avenue. Une église rose et blanche s'élève au milieu d'une belle place toute plantée d'arbres.

La voiture s’arrête devant une maison où mes yeux réjouis lisent en toutes lettres Restaurant - Hôtel Révillon. C'est un Français, c'est un compatriote qui vient nous recevoir. Avec quelle joie je saute de la voiture que de longtemps je ne serai plus obligée de reprendre !

La première visite de mon mari fut pour le gouverneur général du Turkestan le général Kaufmann, qui ne voulut pas entendre ses remerciements, le reçut d'une manière toute gracieuse et nous invita à dîner pour le lendemain.

Le lendemain, à cinq heures, sa voiture vint nous prendre. A notre arrivée au palais, le gouverneur général s'avança lui-même à ma rencontre dans l'antichambre; son aimable figure, ses manières courtoises me prévinrent en sa faveur.

Le diner fut servi dans une agréable et confortable salle à manger.

Le général nous raconta, entre autres anecdotes, une histoire qui montre encore combien est cruel le caractère de ces peuples d'Asie. Khoudaïar-khan, qui est en ce moment à Orenbourg, avait perdu son père à l'âge de quatorze ans. Avant de monter sur le trône, il resta sous les ordres d'un tuteur dont il redoutait l'usurpation. Quand il fut émancipé, le tuteur s'enfuit chez les Kirghises des montagnes. Comme la mère de Khoudaïar-Khan était Kirghise, que le tuteur était Sarte et que Kirghises et Sartes se détestent de la façon la plus cordiale, il fut facile à Khoudaïar de se faire livrer le fugitif avec six cents de ses partisans. Que faire de tous ces gens, sinon leur faire couper la tête ? C'est ce que fit Khoudaïar; mais, comme toute décapitation est un spectacle et par conséquent un plaisir, on fit durer ce plaisir le plus longtemps possible; les partisans de l'ex-tuteur furent décapités un à un, sous les yeux de leur chef. dont la tète fut abattue la dernière. Une pareille inauguration de la souveraineté montrait ce que devait être Khoudaïar; il se livra à tant d'excès que ses malheureux sujets subirent la conquête russe avec une sorte de satisfaction ; elle les débarrassait de leur oppresseur. Le prestige de l'autorité exerce une grande influence sur les peuples orientaux; le vice-empereur du Turkestan ne saurait s'en dépouiller. Vice-empereur, c'est bien le terme qui fit un jour demander par Alexandre II au général Kaufmann, alors en résidence à Saint-Pétersbourg « Est-il vrai qu'on t'appelle là-bas Yarim Padischah? Oui, sire. Et qu'est-ce que cela veut dire ? - Moitié d'empereur, sire. Ah! fit Alexandre, je voudrais bien savoir quelle moitié tu représentes. »

Un beau jour d'été, le général Kaufmann reçut à dîner un grand nombre d'officiers de retour d'une expédition dans la vallée de l'Alaï, aux environs du Pamir. On avait eu soin de donner à la montagne la plus élevée de la contrée nouvellement explorée le nom de « pic Kaufmann ». On dînait en plein air et les convives pouvaient rester couverts. Au potage, le général s'adressant à un jeune colonel du génie, lui dit : "Avez-vous rencontré des montagnes bien hautes dans l'Alaï? - Oui, Votre Haute Excellence. - Quelle est la montagne la plus élevée? demanda le général. - Le pic de Votre Haute Excellence, » réplique l'officier, debout, la main droite à son képi, la main gauche à la couture de son pantalon. Au relevé du potage, le général s'adresse de nouveau au colonel. Ces montagnes sont-elles en réalité si bien situées? Oui, Votre Haute Excellence. Où sont celles qui sont les mieux situées? - Autour du pic de Votre Haute Excellence, » répond l'officier, en se levant et en saluant de nouveau. Au rôti, le général lui demande pour la troisième fois : « Avez-vous vu beaucoup de neige dans la vallée de l'Alaï? - Oui, Votre Haute Excellence. Où avez-vous vu le plus de neige? Sur le pic de Votre Haute Excellence, » répondit l'officier, toujours en se levant et en posture militaire.

Le général cessa son interrogatoire car il voyait que le colonel aurait toujours trouvé moyen de le renvoyer sur le fameux pic de Sa Haute Excellence.

Le général Kaufmann, gouverneur du Turkestan, est un des premiers parmi les généraux russes; il est arrivé aux plus hauts grades et aux plus hautes dignités par son mérite personnel. Sa conquête de Khiva, pour ceux surtout qui connaissent la difficulté de ravitailler une armée au milieu du désert et par cela même d'y entretenir une grande quantité d'hommes, est une expédition extrêmement remarquable. Ses campagnes dans le district du Zerafchàn et ses dernières conquêtes dans le Ferghanah, qu'il fut obligé, dit-on, d'annexer au Turkestan, mirent le comble à sa réputation militaire. Aimé et estimé de l'empereur, qui lui avait confié le poste de gouverneur général de ces contrées, avec le droit de vie et de mort sur ses sujets et celui de déclarer la guerre et de faire la paix à sa volonté, il n'a jamais abusé de son pouvoir et a su se faire aimer de tous. Nous faisons de Tachkend notre quartier général, en

attendant que nous allions visiter Samarkand, la fameuse ville de Tamerlan, aussi sacrée pour les musulmans que Rome l'est pour les catholiques. Il s'agit maintenant de visiter le traditionnel Tachkend, qu'on appelle la vieille ville, et par un beau soleil nous nous mettons en route sur de bons et jolis chevaux.

Tachkend est composée de deux villes, la ville russe et la ville musulmane ou sarte; ce dernier nom est celui par lequel on la désigné. La ville russe est très-agréable; elle a de grandes et larges rues plantées de deux rangées d'arbres entre lesquelles coulent de profonds ruisseaux que l'on désigne sous le nom d'ariques. Comme il est peu de maisons qui n'aient leur jardin, elle ressemble à un immense parc. La végétation y est admirable et les arbres croissent avec une rapidité étonnante, grâce sans doute à la multiplicité des irrigations.

La maison du gouverneur général a peu d'apparence, parce qu'on l'a construite petit à petit en y ajoutant quelque appendice d'année en année. Mais l'intérieur en est vraiment splendide. Les salons, les serres, les chambres décorées à la manière du pays et embellies par des étoffes et des meubles européens en font un vrai palais. Le jardin, ouvert pendant l'été au public, est fort beau. La musique militaire y jette plusieurs fois par semaine.

Tachkend possède un grand nombre de magasins de toute espèce, dont plusieurs sont remarquables. La ville est éclairée la nuit au pétrole. Les scorpions, phalangides, tarentules sont une chose rare dans la ville russe, mais ils sont, en revanche, assez nombreux dans la ville sarte.

La ville sarte ressemble à toutes les autres cités musulmanes de l'Asie centrale. Les rues sont étroites, tortueuses et malpropres; les murs sont en argile couleur de terré, sans fenètres; à l'arrière des jardins sont plantés de grands arbres.

Le bazar est très-vaste et très-animé; tous les produits d'Asie centrale s'y trouvent réunis. Chaque rue du bazar est occupée par un genre particulier d'industrie, ce qui permet de s'orienter assez vite au milieu de ce dédale. Le tout est parsemé de boutiques où l'on boit le thé, dans une espèce de véranda couverte de tapis; dans d'autres, on vous rase la tète d'une façon assez primitive. Quelquefois des jeunes gens font entendre un chant qui frappe par sa monotonie des musiciens ambulants exécutent aussi des morceaux qui ne sont rien moins qu'harmonieux. Tout cela ne manque pas d'un certain caractère; mais il y règne une telle malpropreté, un tel sans-gêne, que toutes les illusions qu'on pourrait se faire sur le compte des Sartes sont bien vite dissipées. Quand nous eûmes tout vu, nous rentrâmes à la maison, en passant devant la forteresse, accablés de fatigue et brûlés par le soleil de l'Orient, déjà très chaud à cette époque. Que sera-ce donc en juillet?

V DE TACHKEND A SAMARKAND. La steppe de la Faim - Ondulations causées par le passage des tortues - Les montagnes, quel bonheur ! La porte de Tamerlan - A propos de poteaux - Nous retrouvons la dame au nez pointu - Une station meublée - Le Zérafchân - Un pont antique - Un fleuve à double fin.

Au moment de notre départ de Tachkend, le 14 avril, le temps était superbe, le soleil devint même très-brûlant vers le milieu du jour. La route, bien entretenue depuis Tachkend jusqu'au Syr-Daria, est assez agréable; elle a quelques ponts, privilège surprenant sur les autres routes du Turkestan. A droite et à gauche, se succèdent des habitations sartes uniformes et monotones; des hommes hâlés, nus jusqu'à la ceinture, bêchent ou labourent en fredonnant un air singulier dont la mélodie n'est pas à la portée d'une oreille européenne et dont les paroles sont toujours « Allah est Dieu et Mahomet est son prophète. » Sur les bords des ruisseaux et des ariques, des enfants bronzés, avec de grands yeux étonnés, se baignent ou jouent dans les roseaux. Leur costume ne les gène pas ; la plupart sont nus comme des vers, les plus scrupuleux sont vètus d'une simple chemise ouverte par devant et qui n'est pas longue à dépouiller. Chemin faisant, nous rencontrons beaucoup de cavaliers, souvent avec des femmes ayant quelquefois un enfant en croupe, familles kirghises à la recherche de pâturages meilleurs, juifs de Bokhara, bohémiens, derviches mendiants hissés sur des ânes, enfin quantité d'arbas chargées de toute espèce de marchandises. Dans l'après-midi, nous traversons la vieille ville de Djinase, fameuse par ses scorpions et ses tarentules; les Russes ont fondé une nouvelle cité à deux kilomètres et demi du Syr-Daria, avec un fort qui commande la vallée.

Le Syr-Daria se présente pour la deuxième fois à nos yeux; mais ici ce n'est plus une masse inerte et glacée, c'est un beau grand fleuve qui roule majestueusement ses eaux un peu jaunes. Deux bacs stationnent sur chaque rive, l'un en fer, l'autre en bois; nous nous embarquons sur le premier, et pêle-mêle avec nous, véhicule, chevaux, chameaux et nombre de voyageurs qui nous ont précédés. Je remarque même un petit âne qui goûte peu cette façon de voyager. Enfin, à partir de l'autre bord, nous entrons dans la steppe, après avoir passé près d'un petit lac marécageux ; ce désert fameux que les Russes ont appelé steppe de la Faim (Galodai steppe). A première vue, rien ne permet de s'expliquer cette sinistre dénomination; la steppe ressemble à un immense parterre de fleurs. Tantôt elle présente une teinte rougeâtre, tantôt un reflet mauve ou jaune d'or, selon que les tulipes ou d'autres charmantes fleurs dominent, c'est un tableau ravissant; nous admirons à coeur joie cette belle nature dont nous ignorions l'existence. Jamais steppe ne s'était offerte à nos yeux sous un aspect aussi séducteur, pour nous qui l'avions toujours trouvée couverte de neige et désolante dans son immensité. Elle venait de revêtir ses habits de fête et son horizon sans bornes se noyait dans une variété de couleurs dont l'oeil ne pouvait se rassasier.

Le soir, nous arrivons à la station de Malekskaia, désignée aussi sous le nom de station du Premier Puits. C'est une construction solide, flanquée de tours et parfaitement en état de supporter un siège; il y a là une petite garnison russe. Les chambres sont propres et leurs couchettes couvertes d'une toile cirée. Le lendemain, à six heures du matin, nous continuons notre route; la steppe est toujours aussi belle, mais elle a cependant changé de parure, sa beauté est devenue plus sévère. Une plante qui ressemble beaucoup à notre anis y étale son large feuillage et ses grandes fleurs jaunes disposées en grappes. Tout à coup le spectacle s'anime, la steppe parait se mouvoir comme la mer, les herbes ondoient, et cependant nous ne pouvons constater le plus léger zéphyr. Je donne à deviner en cent, en mille, la cause de ce mouvement. Ce sont des myriades de tortues qui se promènent en tous sens, enchantées de pouvoir chauffer leur carapace au soleil.

Dans l'air volent un grand nombre d'aigles, planant parfois si près de nous que nous entendons les battements de leurs ailes; ces grands corsaires, d'une couleur grise, brune, fauve, quelquefois blanchâtre, s'en viennent tout exprès des monts Célestes pour faire leur déjeuner d'une tortue.

Plus loin, la steppe est déjà brûlée par le soleil, la chaleur se fait sentir et une poussière épaisse rend le trajet désagréable. Nous longeons de petites mares sur le bord desquelles se promènent majestueusement d'énormes grues. Nous voyons aussi des oies sauvages couleur orange, une petite espèce de bécassine et des hochedueues, charmants, semblables à ceux qui se promènent dans les rues de Tachkend, comme les pigeons chez nous. Pour la première fois, à la station nous remarquons un caravansérail, seule oasis, encore: est-elle artificielle, que l'on rencontre dans ces contrées désolées dont la beauté est si vive le matin, et le soir s'évanouit déjà.

La station se trouve près d'un puits que, pour garantir des ardeurs du soleil, on entouré d'une bâtisse en briques très-haute et très-large, dont la forme ressemble à une immense cloche à fromage un peu pointue. Là les voyageurs peuvent abreuver leurs chevaux, quoique l'eau soit salée; quant à eux, s'ils veulent boire, ils doivent la faire bouillir occupation que remplissent sans aucune impatience de graves musulmans paisiblement couchés sur le sol en attendant que l'eau devienne potable.

Vers quatre heures, nous passons par la petite ville de Djizak; nous traversons le Sânzar, rivière qui vient du district du Zérafchân; enfin nous nous engageons dans les montagnes. Le pays change subitement d'aspect, il devient très-pittoresque; nous poussons un soupir de soulagement d'avoir quitté la steppe des heures chaudes et nous humons à grands traits l'air frais des montagnes. Un cours d'eau se présente à nous; ses méandres sont tellement nombreux que nous le traversons au moins huit ou dix fois avant d'arriver à la porte de Tamerlan, passage ainsi nommé parce qu'il eut l'honneur d’être frayé par ce grand conquérant.

La porte de Tamerlan! que de souvenirs évoque cet orifice de l'inondation humaine la plus dévastatrice que l'on ait jamais connue! Que de sang répandu dans ces vallées et dans ces plaines, maintenant si calmes, par ces conquérants à l'allure si inoffensive et dont la monture s'avançait d'un pas si paisible et si régulier

Sans remonter aussi loin, ces belles contrées ont été de nouveau ensanglantées par des scènes de carnage. Le même soleil a vu l'Occident prendre sa revanche sur ces inoffensifs cavaliers orientaux qui s'étaient encore une fois transformés en fougueux combattants; moins heureux que leurs ancêtres, leur valeur a dit céder aux armes supérieures de notre civilisation. Soudain la vallée se rétrécit et, des deux côtés de la route, deux immenses blocs de rochers se dressent à nos regards, séparés par un assez large espace. A gauche, une petite rivière baigne le pied de ce défilé; à droite, nous apercevons une pierre carrée

couverte d'inscriptions; elle semble comme encadrée dans ce roc gigantesque. Mon mari descend pour examiner de près les caractères qui sont tracés; personne n'a jamais pu les comprendre, et cependant beaucoup de savants ont déjà prétendu les avoir expliqués. Pendant que M. de Ujfalvy cherche à résoudre l'énigme du sphinx asiatique, j'admire ces puissantes portes que la nature semble avoir ouvertes là tout, exprès; plus hautes que larges, elles paraissent avoir eu souci de la perspective, car leurs masses informes sont en harmonie avec l'encadrement des montagnes; il semble que la nature ait voulu façonner à Tamerlan une, entrée en scène digne de ce formidable conquérant. De beaux aigles ont construit leurs nids sur ces hauteurs inaccessibles et planent fièrement au-dessus de nos tètes.

Après avoir contemplé les inscriptions, M. de Ujfalvy détache un cheval de la tarantasse, l'enfourche, traverse une petite, rivière sur notre gauche, met pied à terre et entre dans une excavation pratiquée à l'entrée de cet immense rocher. Il en ressort bientôt désappointé: cette caverne était sans profondeur et n'avait pas d'autre issue.

La porte de Tamerlan nous arrête quelque temps, et ce n'est pas sans effort que nous nous arrachons à celle contemplation pour continuer notre route. Sur les versants et sur le chemin nous voyons toujours beaucoup de tortues, mais surtout un nombre infini de belettes « ces dames au nez pointu .» sont jolies avec leur robe jaune et noire et leur désinvolture effrontée.

Nous passons la nuit à la station dé Saraï-Syk, située dans une délicieuse vallée bornée à droite par les monts Voudine, à gauche par les chaînes du Zérafchân, en arrière par les cimes neigeuses du Mouzabel; c'est un magnifique spectacle!

A cinq heures du matin, nous étions sur pied, et, le thé pris, nous partons avec le jour. Le temps est délicieux pour voyager; le soleil est couvert et ne transmet à travers les nuages qu'une tiède chaleur, qui nous pénètre sans nous brûler. La vallée est large, de gras et beaux bestiaux y paissent. Mais à l'horizon pas un arbre! moi qui les aime tant! Dieu sait si j'en aurais voulu voir dans ces éternelles steppes d'Orsk à Terekli En revanche, il m'est donné de contempler des poteaux en bois aux couleurs de la Russie, qui reposent sur un piédestal de maçonnerie assez originalement construit, indicateurs fidèles de chaque verste.

Je bénis le général Abramoff, ancien gouverneur de Samarkand. Ce haut fonctionnaire a du reste fait beaucoup pour son ancien gouvernement; aussi vient-il d'être nommé dans le Kokhand, qu'il saura, j'en suis aussi bien organiser que celui qu'il administrait auparavant.

Lorsque nous atteignîmes le plateau, nous nous trouvâmes presque subitement devant un assez grand fort situé près d'un pont, le premier pont de pierre que nous ayons trouvé dans l'Asie centrale. Il donne son nom à la station (Kaméni moste ou Tach-Kouprik).

Au départ de cette halte, le pays se transforme complètement. Voici de beaux jardins, des arbres, de petits kichlaks (villages) dont l'aspect toujours pauvre et délabré contraste avec la nature, qui s'embellit à vue d'oeil. Nous traversons les ruisseaux plus ou moins importants qui sillonnent ces parages; l'irrigation paraît fort bien entendue; nous avons sous les yeux des plantations de riz, d'orge, des terres labourées, le tout agrémenté de magnifiques arbres qu'on appelle Karagatches, espèce d'orme dont le bois est très-dur c'est le chêne du Turkestan. Au loin, dans les éclaircies de cette végétation, se dresse le mont Thian-Chan, dont la cime neigeuse est argentée de temps en temps par les faibles rayons du soleil. Son élévation augmente de plus en plus; quelquefois sa cime se dérobe à nos regards pour reparaître, derrière une chaîne de montagnes, encore plus fière et plus couverte de neige. Enfin, nous arrivons à la dernière station avant Samarkand réellement enivrés par le paysage. La route est d'ailleurs excellente et comparable à une véritable chaussée; elle me rappelle mes vieilles routes françaises. Quand on pense que toute cette région était couverte de marais, il faut constater que le travail d'assainissement exécuté en cinq ans par les Russes est assurément merveilleux; tout est leur ouvrage, hormis les grands et beaux arbres qu'ils ont su conserver et multiplier par d'autres plantations. La station de Djimbaï est la meilleure de toutes sans exception; elle est située sur une petite hauteur; un gentil escalier conduit à un beau vestibule; chaque voyageur a sa chambre séparée, précieux, inestimable avantage! et ces chambres ont des meubles! Le long d'une belle route le Zérafchân apparut à nos yeux en même temps qu'un pont antique (Chadmané-Melik) dont les voûtes encore debout attestent le génie d'un architecte oublié.

Les débris se dressent fièrement sur les revers de la.montagne; à leur pied le Zérafchân roule ses eaux, qui sont effectivement très-basses. Cette rivière prend sa source dans le glacier qui porte son nom; elle se dirige vers l'occident dans la plus grande partie de son cours supérieur. Depuis la ville de Pendjakend, à soixante verstes de Samarkand, où elle a déjà acquis tout son volume d'eau, elle suffit à l'irrigation de toute la vallée jusqu'à Boukhara. C'est par cette rivière que le général Kaufmann tient les Boukhariens en échec; il suffirait d'en détourner le cours pour réduire les habitants de Boukhara à la disette. On pourrait dire sans plaisanterie que cette rivière est une armée dont les habitants de Boukhara invoquent la présence et redoutent l'absence. Les montagnes qui l'encaissent sont connues sous les noms de monts du Turkestan, montagnes du Zénafchân et de Hissar.

En général, les affluents de cette rivière ne grossissent pas ses eaux ; ils sont tous détournés pour l'arrosage des champs et des vergers et surtout des jardins. L'homme a besoin de beaucoup d'eau dans ces régions où il ne pleut pas quelquefois pendant neuf mois de l'année ; aussi la présence de l'eau fluviale joue-t-elle un grand rôle dans la répartition des centres d'habitation. La rivière ou le ruisseau porte près de chaque village le nom du village, ou le village lui-même est baptisé du nom du cours d'eau. La fonte des neiges seule en grossit le volume. On pourrait presque dire que c'est un torrent car le Zérafchân roule avec une rapidité et un bruit effrayants, surtout au milieu des hautes montagnes bordées de précipices.

Zérafchân (le Segd du moyen âge) veut dire en persan Semeur d'or. Son nom est mérité, car il apporte avec lui la vie et la fertilité dans ce charmant vallon. Bientôt après, nous gravîmes une colline, laissant à notre gauche les hauteurs de Tehoupanc-Ala (le patron des bergers); à ce moment déjà les habitations, les jardins nous annonçaient Samarkand. Samarkand, la ville sainte par excellence, pour la conservation de laquelle l'émir de Boukhara aurait donné sa capitale; c'était le but tant désiré de notre voyage ; nous allions donc admirer ses anciennes splendeurs. La voiture, à mon gré, n'allait pas assez vite. Dans une rapide descente nous faillîmes écraser un musulman ; son flegme l'eût perdu, Mahomet le sauva. Chez les Romains, rencontrer ou écraser une souris, un rat, était un mauvais présage; mais on ne me dit pas, et pour cause, ce qu'il serait advenu de l'écrasement d'un musulman.

VI Entrée à Samarkand - La forteresse - Installation - La mosquée du Gour-Emir, tombeau de Tamerlan.

Nous n'étions pas encore revenus de cette alerte, que notre équipage faisait son entrée à Samarkand; la première place de la ville fut traversée avec une rapidité telle, que je ne pus qu'entrevoir les ruines d'une magnifique mosquée.

Nous arrivons au grand galop à la porte de la citadelle. Cette forteresse est devenue célèbre par la courageuse défense de quelques Russes qui, à bout de forces, furent dégagés grâce à un renfort envoyé par le général Kaufmann. Elle avait été en partie détruite, mais on l'a reconstruite de fond en comble sur l'ancien modèle.

Tout cela fut entrevu à la course car notre yemchik, fier sans doute de montrer son talent de cocher, nous enlevait au triple galop. Il nous conduisit ainsi à un appartement que le général Ivanoff, le nouveau gouverneur de Samarkand, avait eu l'amabilité de nous faire préparer. Ce pied-à-terre était meublé simplement, mais constituait une sorte de palais pour de pauvres voyageurs habitués depuis si longtemps à se contenter du strict nécessaire.

Mon mari se rendit de suite chez le gouverneur, malheureusement absent, puis chez le baron A. qui le reçut de la façon la plus aimable et nous convia pour le soir même.

La baronne A. est une toute jeune femme, mariée à peine depuis deux ans; elle nourrissait un bel enfant. Née en Suède, elle est, comme les Suédoises en général, grande et blonde. Elle et son mari nous offrirent une hospitalité presque paternelle; ils exigèrent, à notre corps défendant, que nous vinssions dîner et déjeuner tous les jours chez eux. Nous acceptâmes, et je dois ajouter qu'il nous aurait été difficile de faire autrement car aux hôtels, il n'y faut pas penser; il n'y en a pas même un, si mauvais soit-il. Le caravansérail suffit aux indigènes.

Ce caravansérail est une grande cour où l'on dépose toutes les marchandises destinées à la vente la cour est entourée de galeries couvertes sous lesquelles les voyageurs trouvent un abri de corps de garde; avec une couverture les indigènes s'y trouvent bien, mais on conviendra que pour un mois de séjour nous nous y serions habitués difficilement.

Le lendemain, le gouverneur Ivanoff nous invita à dîner. La maison qu'il habitait à Samarkand était vraiment confortable; les chambres en étaient grandes et belles, et, quoique cette résidence ne puisse rivaliser par son luxe avec celle du gouverneur général à Tachkend, l'extérieur en impose beaucoup plus. Le surlendemain de notre arrivée à Samarkand, et après que mon mari eut rendu visite à toutes les autorités russes, nous nous mimes en campagne pour visiter les célèbres mosquées de cette capitale religieuse de l'Asie centrale. Nous prîmes une voiture. Les routes ombragées que les Russes ont construites dans l'ancienne ville sont très-belles et parfaitement entretenues.

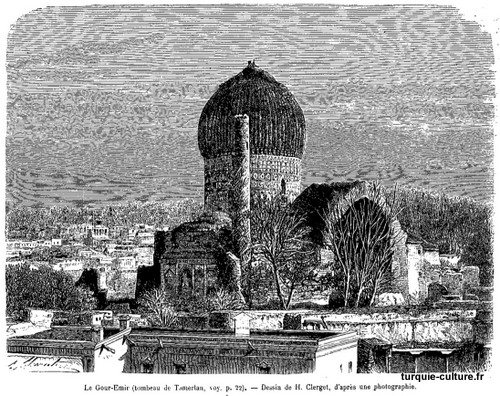

Nous visitons d'abord le tombeau de Tamerlan, dans la mosquée de Gour-Emir, située tout près de la ville russe. Pour y arriver, il nous faut traverser une étroite ruelle où des maisons en terre, assez laides, contrastent singulièrement avec les beautés que nous allons admirer. En dehors des mosquées et des palais des Khans, il faut renoncer à trouver en Asie de beaux types d'architecture. Il est vrai que l'argile ou les briques en terre mélangée de paille et séchées au soleil, dont on se sert pour élever les maisons, offrent si peu de consistance, qu'elles ne se prêtent pas aux constructions solides et durables.

Après avoir passé sous une belle voûte flanquée d'un minaret, nous arrivons à la mosquée dont la coupole est particulièrement remarquable. Dans la salle centrale repose le grand conquérant mongol, en compagnie de ses fils et de son saint patron. Au milieu, une belle pierre noire, en jade, couverte d'inscriptions, ferme la crypte où se trouvent les cendres de Timour. Les cinq tombes sont entourées d'une galerie de marbre. Les murs sont recouverts de plaques en jaspe ornées d'arabesques et d'inscriptions ; quatre niches pompeusement décorées composent la coupole. Le sol est pavé en pierres. Du côté qui regarde la Mecque, se dresse une petite colonne. L'aspect sévère de l'intérieur, qui contraste avec les couleurs variées des murs de l'extérieur de la mosquée, tout à fait en rapport avec l'impression générale qu'un sanctuaire doit faire éprouver. Un escalier sombre conduit à la crypte sous les pierres tumulaires où se trouvent les véritables tombeaux. Dans cette crypte, des sarcophages en terre blanchie à la chaux correspondent aux étages supérieurs. A droite de l'entrée principale se trouve une salle où sont enterrées les femmes et les filles de Tamerlan; en tout huit tombes de grandeurs différentes. De chaque côté s'élèvent deux colonnes creuses, couvertes de faïences émaillées, et renfermant un escalier en spirale complètement en ruine. Les ornements de ces colonnes sont du même genre que ceux de l'édifice. Non loin de là se trouve une porte semblable à celle du mausolée et sur laquelle on lit cette inscription « Construite par l'humble esclave Mohamed, fils de Mahmoud d'Ispahan. »

VII Les medressés - Les minarets - Fabrication du papier - Queue de paon - Exclamations à propos de Samarkand - Marchands de glaces - Heinn et yok - Aspect général des villes de l'Asie centrale - Deux lévriers - Le tilla - Un Afghan - Les mendiantes lépreuses - Les Sartes - Khodja Akhrar - Le frère de M. Mirski - Poullad-Khan - Tombeau des femmes de Tamerlan - La forteresse. Le trône

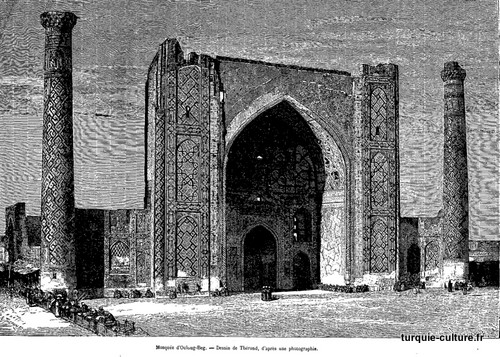

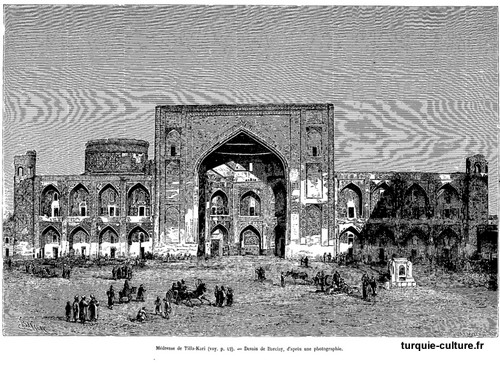

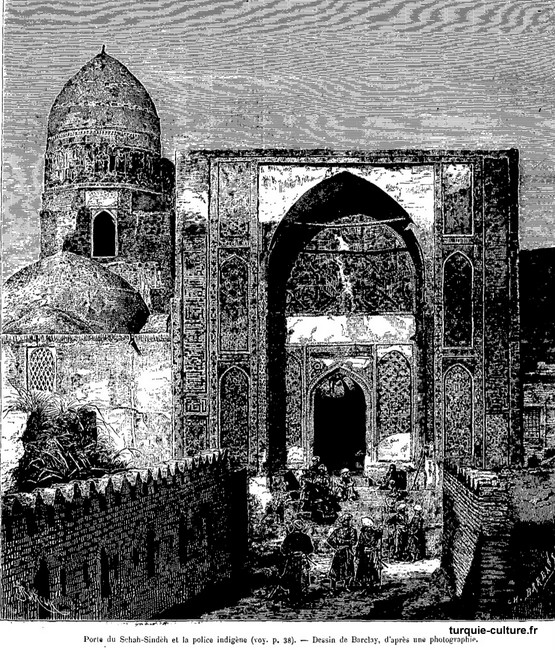

Nous remontons en voiture. Une grande et large rue plantée d'arbres, animée de boutiques de toute espèce, nous conduit à la grande place de Samarkand appelée Righistân, la plus belle de l'Asie centrale. Les Russes l'ont pavée avec soin et ornée de candélabres à plusieurs branches. Non loin de là on trouve une station de voitures. C'est la seule place régulière que nous ayons vue dans une ville centrale asiatique. Là se dressent fièrement les trois grandes médressés de Tilla-Kari, Chir-Dar et Ouloug-Beg, ces deux derse faisant vis-à-vis et la première à gauche au milieu. Ce sont de superbes ruines, la troisième surtout, quoique les murs en soient délabrés et tout chancelants. Ces trois médressés sont couvertes de briques émaillées chacune d'elles a des cours spacieuses plantées de beaux arbres et entourées de cel1ules servant d'école et de demeure pour les mollahs. Le nom de Tilla-Kari signifie travail d'or, et, en effet, l'or se détache sur les briques émaillées où la couleur de la turquoise prédomine. L'effet de cette ornementation a dit être merveilleux sous les rayons brillants du soleil qui resplendit sous un ciel bleu. La turquoise est la pierre de prédilection des indigènes, on peut même dire que tout est turquoise dans ce pays, les pierres, le ciel et jusqu'aux monuments.

Dans cette médressé, un mollah encore assez jeune nous montre l'écriture de ses élèves. Leur papier ne ressemble guère au nôtre. Il y en a de trois espèces : verni, huilé et collé. On écrit sur le premier au moyen. On sait que les médressés sont des écoles où les enfants reçoivent une instruction complète. Telle que l'entendent les musulmans, à savoir l'étude du Coran, les institutions religieuses, etc.

d'un petit bâton de bois taillé en plume effilée; le second remplace les vitres; le troisième fait l'office d'enveloppes. Ils se fabriquent généralement avec les haillons de vieux kaftans de coton achetés au bazar à très-bas prix. On ne trie pas les chiffons; cependant les tissus de couleur sont employés de préférence à la confection du papier bleu qui sert à envelopper. Les outils employés pour cette fabrication sont un pilon mis en mouvement par des moulins à eau, un cylindre où sont enchâssées deux dents devant lesquelles sont placés deux leviers appuyés sur des traverses, des lavoirs où l'on procède à trois lavages, le moussoir, le cadre et le réseau; ces trois derniers outils sont affectés à l'apprêt. Le filet est tissé avec les fils de la lasiagrostis splendens, en langue indigène Tchia. Pour sécher le papier, on l'étale sur des murs tournés au midi et dont le revêtement en plâtre est très-uni. On applique les feuilles contre le mur; la chaleur étant intense, ces feuilles sèchent très-vite.

Tilla-Kari a été construite en 1020 (1618); elle a cinquante-six chambres, dans lesquelles habitent cent douze mollahs. Dans l'aile gauche est une mosquée à coupole élevée avec un escalier de marbre pour l'iman.

Ces médressés possèdent des propriétés inaliénables qu'on appelle vakoufs, données par Yalangtach et situées au sud-ouest de la ville de Katteh-Koürgane. Les deux médressés de Tilla-Kari et de Chir-Dar possèdent vingt-cinq lots de terre (onze mille tanap) [Note : Le tanap correspond à huit mille cent archines carrées et l'archine a soixante et onze centimètres], huit boutiques et un revenu de trente-huit mille tenga (30 400 francs) par an. La médressé de Chir-Dar a le sommet de ses portes décoré de deux lions ou plutôt deux tigres en briques émaillées et qui donnent leur nom à la médressé. Chir-Dar signifie « Deux Lions », mais, ainsi que je l'ai dit, il est plus exact d'écrire deux tigres, car le lion est inconnu en Asie centrale et la langue ne possède qu'un seul mot pour désigner ces deux espèces d'animaux. La façade est richement décorée d'une mosaïque en carreaux de faïence verts, bleus, blancs et rouges; elle a été bâtie en 1010 (1601) par Yalangtach-Bahadour.

En entrant dans la cour intérieure, on aperçoit au milieu de trois corps de hàtiments des portiques assez élevés, entre lesquels les cellules des mollahs apparaissent sur deux étages. La médressé possède soixante-quatre chambres, habitées chacune par deux mollahs.

La troisième médressé, Ouloug-Beg, possède aussi, comme Chir-Dar, deux minarets penchés à dessein, d'une élégance et d'une hauteur remarquables; leur inclinaison est telle, qu'on ne passe pas près d'eux sans un sentiment de crainte. Les deux tours sont revêtues d'un émail bien supérieur à celui de nos plus beaux émaux craquelés. Ouloug-Beg est beaucoup plus petit que les deux autres et n'a que deux étages; il possède seulement vingt-quatre chambres et quarante-huit mollahs. Sur le derrière est une mosquée qui a été détruite et rebâtie. Le plafond est en bois avec des colonnes également en bois et finement sculptées.

En visitant Ouloug-Beg, nous entrons dans des chambres où un vieux mollah à barbe blanche nous offre des amandes, des pistaches et du pain sarte. Ces chambres ressemblent un peu à des caves, sans autre issue que la porte, dont elles reçoivent le jour; une planche large et à distance du sol, recouverte d'un kachma (feutre) sert de lit à l'habitant de la cellule. Dans les murs sont pratiquées des niches où 1'on voit disposés pêle-mêle les livres sacrés et des fruits secs. Mon mari y achète une petite tabatière très originale, faite d'un fruit qui ressemble à la courge. Les revenus de cette médressé sont beaucoup moins élevés que ceux des deux précédentes; ce sont : un lot de terre (quatre cents tanap), deux bazars, deux cents onze boutiques, soixante et onze fournitures; total trois mille neuf cent cinquante tenga (3160 francs) par an. Les deux médressés ont été construites anciennement, mais les superbes émaux que nous admirons sur leurs ruines sont d'une époque bien postérieure.

Ouloug-Beg était petit-fils de Tamerlan et jouissait de la réputation d'un célèbre astronome. Quelle devait être belle cette Samarkand lorsque des hauteurs de ces minarets sveltes et élancés, le savant prince plongeait ses regards sur cette ville toute ruisselante d'émaux !

C'est à la vue des briques émaillée et des nombreuses photographies rapportéees de Samarkand par M. de Ujfalvy, qu'un éminent sculpteur, M. Emile Soldi, a reconstruit avec son imagination les splendeurs du Samarkand de Timour.

« Ne voyez-vous pas, comme dans un mirage, cette ville immense, dont les constructions, à terrasses basses et massives font ressortir au milieu d'elle, tout un ensemble d'édifices gigantesques dont les murs étincellent comme des diamants, s'élançant dans l'atmosphère ensoleillée avec la hardiesse de nos nefs gothiques, unie à l'aspect fier et massif d'immense donjon ? Leurs masses paraissent d'autant plus imposantes, qu'elles sont surmontées d'une série de petits dômes gracieux et environnées de minarets légers et brillants.

« C'est Samarkand la belle, la sainte, la belle, la capitale de Tamerlan. »

Pour nous qui ne voyons qu'un pâle reflet de ces antiques splendeurs, nous ressentons ce que Marco Polo éprouva à la vue de cette incomparable cité.

Que de souvenirs ces ruines n'évoquent-elles pas à notre esprit. C'est ici que le grand Macédonien souilla sa gloire en tuant de sa main un de ses meilleurs amis dans une heure de criminelle débauche. C'est encore ici que Dgingis-Khan rassembla ses formidables armées pour soumettre l'Orient et l'Occident à son puissant génie militaire; c'est par cette ville que passa Marco Polo, un des plus célèbres explorateur du moyen âge, pour se rendre à la cour de l'intelligent Koubilaï; c'est enfin Samarkand que choisit pour résidence l'illustre boiteux que l'histoire appelle Timour, et c'est dans cette capitale qu'i1 faisait ériger des hécatombes de têtes humaines en savourant avec délices les fruits parfumés de la vallée du Zérafchân.

Législateur horrible et pire conquérant,

N'ayant autour de lui que des troupeaux infâmes,

De la foule, de l'homme en poussière, des âmes,

D'où les langues sortai8nt pour lui lécher les pieds,

Loué pour ses forfaits toujours impies,

Flatté par ses vaincus et baisé par ses proies,

Il vivait dans l'encens, dans l'orgueil, dans les joies

Avec l'immense ennui du méchant adoré.

Que de transformations depuis la fondation de la depuis l'empire universel du conquérant mongol jusqu'à nos jours de lassitude et de décadence ! Tous ces magnifiques monuments tombent petit à petit en poussière, et le musulman sceptique et indolent ne remue pas un doigt pour arrêter le temps dans sa marche dévastatrice qu'il appelle la fatalité; comme autrefois, il passe des journées entières accroupi devant sa misérable demeure, fumant et se chauffant au soleil, contemplant en silence le changement qui s'opère à chaque minute. Ces mêmes hommes que vous voyez causer et troquer avec les soldats russes sont tout prêts à leur couper la gorge à la première car nous sommes tous pour eux des étrangers, des infidèles bons à jeter aux chiens; malgré leur servilité apparente, ils nous méprisent et nous regardent de la hauteur de leur superbe indifférence. Lorsque nous sortîmes de la cour de la médressé d'Oulou-beg, nous vîmes, au milieu de la place, des centaines de musulmans assis en rond autour d'un personnage à l'air très-animé qui leur racontait des légendes. Ils écoutaient avec attention et approuvaient par des signes de tête. Des marchands en plein vent des glaces avec de la neige et du miel ; pour trois quarts de kopeck on peut se procurer ce rafraîchissement (à Samarkand,comme à Tachkend, la glace n'est ni rare, ni chère; pour dix kopecks, ou trente-cinq centimes, on a un peu plus d'un kilogramme de glace; les montagnes voisines en fournissent abondamment). D'autres, adossés à un mur, se font raser la tête,; c'est une grande affaire pour un croyant; la religion lui en fait une loi, et jamais il n'oserait laisser pousser ses cheveux; les Tatres qui se permettent cette licence sont déjà à moitié russifiés; c'est probablement à cause de cet usage que les mahométans portent toujours une petite calotte qu'on appelle tibetéïka. M. de Ujfalvy prend à un marchand quelques petites pièces de trois quarts de kopeck et lui donne en échange quinze kopecks; celui-ci, malgré son indifférence habitude, ne laisse pas que d'être étonné. Mon mari demande à tous les passants s'ils sont Uzbegs, Tadjiks ou Kirghises, et selon qu'il a trouvé ou non leur nationalité, ils se contentent de répondre hein (oui) ou yok (non). Après avoir bien examiné cette place, ces médressés, cette foule bigarrée dont les khalats de toutes couleurs, les turbans et les tibetéïkas ondoyaient au soleil, étrange et pittoresque scène à jamais gravée dans notre mémoire nous reprîmes le chemin de notre habitation, songeant à ce que devait être Samarkand lorsque tous ces monuments étaient dans leur splendeur certes elle pouvait se parer du titre de reine de l'Asie.

Il ne faudrait point toutefois la comparer à nos villes d'Europe, auxquelles elle ne ressemble en rien. En général, les villes d'Orient ont l'aspect de grands villages groupés autour de la cité où est construite la forteresse et qui est entourée d'une vaste enceinte de jardins; toutes sont semblables par la forme, différentes seulement par la grandeur. Le centre de la ville-est la forteresse, qui se trouve d'ordinaire sur une élévation artificielle et entourée d'un fossé et d'un mur crénelé en terre glaise assez élevé. L'intérieur de la forteresse (Kouhoundouz) est occupé par des constructions et des abris où vivaient autrefois le beg, les soldats et un grand nombre d'habitants. Autour de la forteresse et de trois côtés s'étendent les faubourgs, percés de plusieurs portes; les rues sont étroites, sinueuses, et consistent en deux files parallèles de murailles, les maisons s'ouvrant toutes sur la cour. Il n'y a presque point de jardins, et rarement on y voit des arbres. C'est seulement dans les grandes villes qu'il y a des rues formées par des maisons autour du bazar. Dans cet endroit, le prix du terrain étant très élevé ne permet pas de construire de grandes cours. La mosquée moderne consiste, en général, en une galerie découverte avec de hautes colonnes en bois dont le plafond est couvert de peintures aux vives couleurs. A côté de cette galerie, il y a une autre mosquée pour les grandes fêtes et pour les offices d'hiver. Les rues du bazar sont les seules animées; là seulement se manifestent la vie et le mouvement de la ville, que partout ailleurs on pourrait croire abandonnée, les habitants restant toute la journée chez eux. Les médressés s'élèvent toujours auprès du bazar; elles sont toutes de forme carrée et possèdent une cour intérieure. Les résidences particulières sont entourées d'un mur en terre, elles comprennent un petit nombre de cours et de maisonnettes. Dans les plus importantes, il y a un grand bassin quadrangulaire ombragé de quelques arbres. La ceinture de jardins qui entoure la ville proprement dite est dix fois plus grande que la ville elle-même. Entre les jardins les rues sont plus larges; on n'y voit pas de maisons, mais seulement des murs de terre qui entourent les jardins.

L'aspect si triste de ces villes asiatiques devait faire ressortir encore bien les belles et élégantes mosquées de Samarkand.

Ce jour-là mon mari choisit parmi une douzaine de chiens turcomans, qu'on lui amena, deux des plus jolies bêtes que j'aie jamais vues de ma vie. Cette espèce est assez rare, même à Samarkand. Ce sont des lévriers (tazi) de taille moyenne et à poil ras. Leurs oreilles sont grandes, la queue et les pattes garnies de très-longs poils. Le chien était d'une couleur grisâtre très-rare, et la chienne café au lait. Ils étaient tous les deux très-jeunes; on les offrit à mon mari pour soixante-dix tillas d'or, quelque chose comme deux cent quatre-vingts et on les lui laissa pour le quart Cet écart entre la demande et l'offre montre combien il est nécessaire de marchander. On sait, déjà que le marchand musulman est avide et cupide à ces défauts et en dehors de son commerce, il joint la poltronnerie, la cruauté et l'hypocrisie, communes à tous les habitants des villes, d'ailleurs les gens les plus obséquieux du monde.

Le tilla est une monnaie d'or sarte, qui vaut quatre roubles; elle est belle et assez bien frappée: Le marché fut conclu avec le concours d'un Afghan qui était attaché à la personne du général Ahramoff. Cet homme avait un type superbe, qui plaidait en faveur de sa race; de grands yeux bruns, des traits forts et énergiques; sa barbe noire et fournie lui donnait un aspect sévère et peu encourageant.

Ajoutez-y une ceinture garnie de formidables couteaux. Comme il n'acceptait pas d'argent, mon mari lui donna pour silao (présent, pourboire) un porte-monnaie en cuir de Russie, fait en Angleterre; il en parut enchanté. Le mot silao est toujours bien accueilli ; il résonne à chaque pas, et pour le moindre service on réclame un présent.