Un beau récit de Joseph Michel Tancoigne, ancien élève de l'Ecole des langues orientales, interprète et bon connaisseur de l’Orient puisqu‘il voyagea aussi en Perse. Une grande partie est consacrée à la description de la Crète (Candie) au début du XIXe siècle.

Joseph Michel Tancoigne (1787-1855) étudia à l’Ecole des langues orientales, fut attaché comme interprète en 1807 à l'ambassade de France en Perse du général Gardane (Claire Barat, réf . ci-dessous), interprète et chancelier du consulat de la Canée de 1812 à 1814, et drogman-chancelier à Smyrne en 1833 et 1838 (Alexandre Massé, réf . ci-dessous).

On le trouve cité, en 1802, dans une "Distribution des prix faite aux élèves du Prytanée, collège de Paris par le citoyen Roederer", an X : il est mentionné comme né à Paris, comme "ayant approché des prix" de compositions en langue turque ("L'une de Turc en Français et l'autre de Français en Turc"), et comme "déjà couronné", donc ayant déjà reçu ce prix.

Il raconta ses voyages dans deux ouvrages :

- Voyage à Smyrne, dans l'archipel et l’île de Candie en 1811, 1812, 1813 et 1814 suivi d’une Notice sur Péra et d’une Description de la marche du Sultan, Paris, Nepveu, 1817, VIII, 176, 148 pages. Une des planches du recueil est une grande gravure qui représente cette « marche du sultan dans les solennités des deux baïrams. » et qui fut souvent reproduite.

- Lettres sur la Perse et la Turquie d’Asie, Paris, Nepveu, 1819, 2 volumes, XIII, 302, 295 pp, 4 planches coloriées

- Traduction du précédent en Anglais : A narrative of a journey into Persia, and residence at Teheran containing a descriptive itinerary from Constantinople to the Persian capital; also a variety of anecdotes, illustrative of the history, commerce, religion, manners, customs of the inhabitants, military policy of the government, &c. From the French of M. Tancoigne, Londres, W. Wright, 1820, 402 pages

- Le guide des chanceliers, ou Définition raisonnée des attributions de ces officiers, appuyée du texte des lois, ordonnances et règlements, et d’extraits des instructions ministérielles les plus récentes sur la matière, Paris, Didot frères, 1847, xiv-103 p.

La version du voyage de Constantinople à Smyrne que nous reproduisons est extraite de la Nouvelle bibliothèque des voyages…, Paris, P. Duménil, sans date (1842), tome XI, pages 350-408

Sources

- « J.M. Tancoigne se rendit à Sinope de retour d’un voyage diplomatique en Perse, à la suite du général Gardane, chargé en 1807 d’une ambassade auprès du Shah de Perse afin d’entretenir l’inimitié entre Persans et Russes, d’offrir un conseil militaire à la Perse et de préparer une expédition éventuelle vers l’Inde. » in Claire Barat, « Voyageurs et perception des vestiges archéologiques à Sinope au temps de la représentation diplomatique française, sous le Consulat et l’Empire », Anabases [Online], 2 | 2005, Online since 01 July 2011, connection on 02 July 2017. URL : http://anabases.revues.org/1666 ; DOI : 10.4000/anabases.1666]

- Alexandre Massé, « « Une place peu convenable » : Être chancelier d’un consulat de France (premier XIXe siècle) », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 128-2 | 2016, mis en ligne le 18 novembre 2016, consulté le 01 juillet 2017. URL : http://mefrim.revues.org/2751 ; DOI : 10.4000/mefrim.2751]

- Sur l’expédition Gardane en Perse : Vinson David, « « Napoléon en Perse » : genèse, perspectives culturelles et littéraires de la mission Gardane (1807-1809) », Revue d'histoire littéraire de la France, 2009/4 (Vol. 109), p. 871-897. DOI : 10.3917/rhlf.094.0871. URL : http://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2009-4-page-871.htm

Texte du Voyage de Constantinople...

Le 19 décembre 1811, nous nous embarquâmes à Constantinople, sur une sacolève (1), pour nous rendre à l'île de Scio. Bercés de la douce espérance d'y arriver en vingt-quatre ou trente heures, nous fûmes bientôt con vaincus que sur mer, et particulièrement en hiver, on ne peut guère calculer la durée d'un voyage.

La distance de Constantinople à Scio est d'environ trois cents milles ou cent lieues. Dans la belle saison, ce trajet peut se faire en deux jours - mais en hiver, les vents du sud et du sud-ouest régnant presque constamment dans le canal des Dardanelles, les navires sont quelquefois retenus pendant un mois entier dans la mer de Marmara.

Nous mîmes à la voile à une heure après midi, par un vent de nord-est frais, qui nous fit bientôt perdre de vue la capitale. Tout nous annonçait une heureuse traversée, et nous avions déjà reconnu, au coucher du soleil, les îles de Marmara, lorsqu'un coup de vent du sud-ouest nous contraignit de rétrograder et de battre la mer toute la nuit, l'obscurité et l'ignorance de nos marins turcs et grecs ne nous permettant point de nous rapprocher de la terre sans courir le risque d'y échouer. Le temps continuant à nous être contraire, nous mouillâmes, le 20 au soir, dans une petite baie voisine de Kutchuk-Tchekmédjé [Küçük Çekmece], à environ trois lieues de Constantinople.

Héraclée de Propontide [Marmara Ereğlisi]. — Le lendemain, nous allâmes chercher un nouvel abri dans le port d'Héraclée de Propontide. Nous séjournâmes dans ce bourg les 23, 24 et 25, retenus par les vents du sud et du sud-ouest, qui ne cessaient de souffler alternativement.

Nos provisions étant épuisées, par suite de notre faux calcul, nous résolûmes de nous adresser, pour les renouveler, à des caloyers ou moines grecs établis dans un vaste monastère situé sur une colline qui commande le port ; mais, soit égoïsme, soit mauvaise volonté, ces religieux inhospitaliers nous refusèrent assez brutalement quelques objets, que nous offrîmes même de leur payer au delà de leur valeur. Nous prîmes alors le parti de nous adresser aux Turcs, chez lesquels nous parvînmes à nous ravitailler complétement. Nous trouvâmes à Héraclée un baïrak, ou corps de deux ou trois cents [351] soldats asiatiques, avec leur drapeau, qui allaient rejoindre l'armée du grand vizir Jousouf-Pacha, sur les bords du Danube. Cette horde indisciplinée, qui venait de commettre, selon son usage, mille désordres dans ce bourg, ne nous laissa, pendant toute cette journée, que peu de liberté de nous écarter du rivage de la mer. Nous attendîmes leur départ, qui, à notre grande satisfaction et à celle des habitants, eut lieu le lendemain, pour parcourir les en virons. Nous y vîmes les restes d'une fameuse muraille en briques, autrefois bâtie pour préserver le territoire de Byzance des incursions des Thraces; les ruines d'un temple antique, et de vastes magasins souterrains, qui servent aujourd'hui de retraite aux bestiaux.

1 Sacolève, espèce de barque turque qui ne porte qu'un mât de misaine, trois voiles car rées, et mie grande voile latine à l'arrière. La grandeur disproportionnée de cette dernière occasionne souvent des accidents.

Dans la matinée du 26, nous sortîmes du port d'Héraclée. Un violent coup de vent du sud-ouest nous obligea de nous réfugier le soir même dans une petite anse hérissée de rochers, sur la côte d'Asie, et à peu de distance de Culaïa.

Les Dardanelles. — Le 27, à la pointe du jour, nous entrâmes dans l'Hellespont, ou canal des Dardanelles [Çannakale], dont la largeur est d'une demi-lieue; et nous passâmes bientôt à pleines voiles devant Gallipoly, au moment où cette ville célébrait, par une décharge d'artillerie, la solennité du Courban-Baïram (1). A midi, nous jetâmes l'ancre devant le second château d'Asie et la petite ville, où résident les consuls européens.

Il est difficile de voir un spectacle plus imposant que celui de l'Hellespont. L'Europe et l'Asie, séparées par un simple bras de mer couvert de vaisseaux et de barques voguant dans tous les sens, offrent au voyageur un des points de vue les plus pittoresques qu'il y ait peut-être sur le globe.

Nous donnons ici la description des lieux les plus remarquables de la côte d'Asie.

Vallée des Eaux Douces d'Asie.

Kyat-Khana [Kağıthane], que les Francs appellent la Vallée des Eaux Douces, est un charmant vallon, placé à la base d'une chaîne de collines, et situé entre Eyoub [Eyüp] et Hassa Kuï [Hasköy], le quartier des Juifs. Il est entièrement fermé de tous les côtés, et, vu des hauteurs qui l'environnent et qui sont froides et arides, il semble une immense émeraude. Au travers de l'herbe épaisse de la vallée, et sous l'ombrage de ses arbres magnifiques, coule le Barbyses, ruisseau limpide, mais peu considérable, sur les bords duquel s'élèvent deux des plus beaux édifices qui aient jamais offert un abri au prince comme au paysan. Le plus vaste est un palais d'été, dans lequel les favorites du sultan viennent, pendant les longs et brillants jours de la belle saison, oublier les contraintes du sérail, et changer leurs impénétrables appartements du harem

1. Les Turcs ont deux Bairams ou fêtes solennelles. Le premier, qu'ils nomment simplement Baïram, termine le Jeûne du mois de Ramazan, et dure trois jours ; le second, ou Courban-Baïram [Kurban bayrami] (fête des Sacrifices), a lieu soixante-dix jours après, et en dure quatre, pendant lesquels il est d'usage d'immoler des moutons, dont on distribue la viande aux pauvres, en commémoration du sacrifice d'Abraham.

impérial contre les frais ombrages et les tapis de verdure des jardins du palais ; se livrant aux douceurs du repos dans les kiosques étincelants d'or placés au bord de l'eau, ou au charme de la promenade dans de brillants arabas ' traînés par des bœufs d'une blancheur éblouissante.

Il ne faut pas croire cependant qu'indépendamment de tous ces plaisirs il soit permis aux belles sultanes de communiquer avec ce monde dont la jalousie les sépare avec tant de soin. Quand le harem doit se rendre à Kyat-Khana, un cordon militaire est établi le long des hauteurs qui dominent sur la vallée, et personne ne peut approcher des points qui entourent immédiatement le palais. On peut néanmoins entrevoir les belles prisonnières, lorsque, entièrement voilées, et suivies d'autres bateaux remplis d'une partie de la garde noire du palais, elles se promènent sur le Barbyses dans leurs magnifiques caïques.

L'endroit prend son nom de Kyat-Khana, qui signifie littéralement la Maison de papier, parce qu'une fabrique de papier fut établie dans la vallée, par un renégat nommé Ibrahim, dans l'année 1727, sous le règne d'Achmed III. Mais on ne tarda pas à l'abandonner, ainsi qu'une imprimerie montée par le même individu, par suite du refus que fit l'uléma d'autoriser l'impression du Coran, d'une trop haute sainteté à ses yeux pour être publié par les presses des infidèles. Les bâtiments et tout le matériel qu'ils renfermaient se trouvaient à peu près dans le même état de délabrement, lorsque le sultan Sélim, oncle et prédécesseur du souverain actuel, jaloux d'introduire dans sa nation un art si utile, ordonna que rien ne fût épargné pour le rétablissement de la manufacture et de la fabrique. Mais ces projets, ainsi que plusieurs autres qu'il avait formés pour améliorer le sort de ses sujets, restèrent sans exécution, et s'évanouirent à sa mort. Il ne reste plus rien de ces entreprises, et les bâtiments sont de nouveau devenus une résidence impériale.

Le petit édifice est un kiosque, appartenant aussi au sultan, et occupé accidentellement par les grands officiers du palais. Il est placé sur les bords du Barbyses, et les caïques glissent légèrement sous ses fenêtres, ou se font un passage au travers du feuillage touffu des arbres plantés sur l'autre bord, avec une rapidité qui étonne toujours l'étranger ; tandis que les habitants du kiosque, livrés à une fastueuse indolence, fument leurs pipes, respirant la fraîcheur délicieuse des eaux, et récréés par la vue des promeneurs en bateaux.

Considérée isolément, la vallée est délicieuse : la verdure y est d'une beauté que n'offre aucune autre partie de la cité. Dans le printemps, on y met les chevaux du haras impérial, et les magnifiques coursiers de l'Arabie y sont installés en grande pompe, attachés à des piquets à la manière orientale, et gardés par des Bulgares qui tendent leurs tentes dans la vallée, et qui, sous aucun prétexte, ne peuvent s'éloigner jusqu'à ce qu'ils aient été relevés de leur poste. Dans l'été, la vallée est un lieu de promenade pour toute la population :

1. Voitures turques.

[ 353]

chaque vendredi, dimanche des Turcs, elle s'y rend pour jouir de ce que personne n'apprécie mieux que les Orientaux, d'un ciel pur, d'un limpide courant bordé de fleurs, de la plus belle verdure, et éclairé par les brillants rayons de l'astre du jour. Des voitures attelées de bœufs, et couvertes de draperies en soie de couleur, brodées d'or ; de riches arabas traînés par de rapides coursiers ; des caïques, dont le nombre et l'élégance de costume des rameurs indiquent le rang ou la fortune de ceux auxquels ils appartiennent, circulent avec rapidité ; tandis que l'épais feuillage d'arbres majestueux protége contre l'ardeur du soleil des groupes de dames couvertes de voiles blancs, et qui, accroupies sur des nattes ou des tapis, et entourées de leurs esclaves, passent des heures entières à écouter des musiciens valaques et bulgares, auxquels elles font donner quelques paras pour les récompenser de leurs peines ; achetant des bouquets emblématiques que leur apportent de jeunes Bohémiennes aux yeux noirs; ou regardant les danses ridicules des Slavons, qui, au son d'une cornemuse qu'ils portent sous leur bras, exécutent des espèces de mouvements mesurés qui ressemblent assez aux pas d'un ours auquel on a appris à danser. Çà et là on voit quelques groupes de Grecs avec leurs costumes pittoresques. Plus loin, de charmants enfants, des individus qui vendent des rafraîchissements ou des sucreries, parcourent ces vertes pelouses, recevant un aimable accueil de tous côtés. En un mot, la vallée offre la scène la plus animée ; et la classe peu aisée, qui n'a à sa disposition ni voiture ni caïque, brave la fatigue et la grande chaleur pour venir prendre sa part des plaisirs de ce délicieux endroit.

La plupart des affaires publiques se font accidentellement à Kyat-Khana; et alors le brillant Barbyses est couvert des barques des pachas et des beys, qui volent sur les eaux comme des météores. Le haut personnage est soigneusement garanti des rayons du soleil par un parasol écarlate étendu, au- dessus des coussins sur lesquels il repose en fumant tranquillement sa pipe, par un esclave assis à l'extrémité du rapide canot, immédiatement derrière son maître.

La vallée de Kyat-Khana est la résidence favorite du sultan actuel, qui a dépensé des sommes considérables pour embellir le palais, et pour décorer les fontaines et les kiosques qui en dépendent. Mais il n'y a pas longtemps qu'elle fut entièrement abandonnée pendant deux années, par suite de la mort de l'odalisque favorite, qui mourut au palais subitement, dans la fleur de la jeunesse et de la beauté, durant une visite que lui fit l'empereur. Les regrets qu'il éprouva de cette perte furent si vifs, qu'il ne voulut pas revenir dans la vallée jusqu'à ce que le temps eût adouci sa douleur. Un joli mausolée, érigé à la mémoire de la favorite, avec une inscription en lettres d'or, et ombragé par des saules pleureurs, a été élevé sur une plate-forme carrée, en face des fenêtres du salon occupé par l'empereur; et la brise, en se jouant

1. Le para est la plus petite monnaie connue : il en faut dix environ pour faire un sou de France.

[354]

au milieu des flexibles rameaux des saules, porte leur feuillage tout près des fenêtres de l'appartement. On dit que le sultan Mahmoud, qui passe pour être un poëte assez distingué pour un sultan, a écrit, à l'époque de son désespoir, une ballade touchante en l'honneur de celle qu'il pleurait. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'elle a été depuis longtemps oubliée, au milieu des beautés qui remplissent maintenant les appartements dorés du palais de Kyat-Khana.

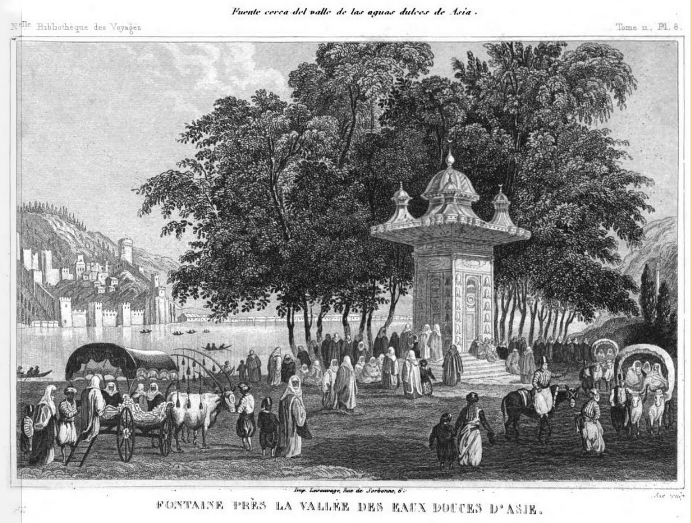

Fontaine des Eaux Douces d'Asie.

La vallée de Guiuk-Suy [Göksu], dans une charmante situation à moitié route du Bosphore, et que les Européens appellent Eaux Douces d'Asie, doit son charme et sa popularité, comme le vallon de Kyat-Khana dont j'ai déjà parlé, à ce qu'elle est traversée par un joli courant d'eau fraîche qui, après avoir serpenté sous l'ombrage touffu des arbres qui le bordent, finit par porter son léger tribut aux ondes rapides du canal. L'Anadoli Hissari [Anadolu Hisarı], ou château d'Asie, est construit sur ses bords, et reporte péniblement l'esprit sur les tristes et sombres réalités de la vie ; car la nature a tant de charme à Guiuk-Suy, que l'étranger peut se croire transporté en Arcadie.

Les vendredis, sabbat des mahométans, la vallée est remplie d'oisifs qui fêtent cette journée : aussi le voyageur peut y observer les habitudes et le caractère des femmes turques mieux qu'il ne le pourrait faire partout ailleurs ; car, sur le sol asiatique, elles sont chez elles plus accessibles, et moins gênées par les restrictions imposées par leur croyance, que dans les autres environs de la capitale. Les voiles qui les couvrent sont fermés moins scrupuleusement; elles sont plus affables avec les étrangers, et elles font les honneurs de la vallée avec la politesse la plus gracieuse.

Toutes les classes se rendent dans ces lieux embaumés. Les sultanes se promènent sur les vertes pelouses, couchées nonchalamment dans leurs arabas dorés, traînés par des bœufs couverts de harnais brillants, et sur montés de rideaux de velours brodés en or ; les riches voitures des harems des pachas roulent avec rapidité, décorées de draperies élégantes, attelées de coursiers pompeusement caparaçonnés, et portant de jeunes beautés étendues sur des coussins de velours ou de satin, et souvent couvertes de châles d'une valeur très considérable. D'un autre côté, des femmes de beys, d'effendis et d'émirs descendent de leurs arabas, et s'asseyent sur des tapis de Perse, au doux ombrage des superbes érables qui sont en grand nombre dans la vallée; passant là des heures entières, les plus âgées avec leurs pipes, les plus jeunes avec leurs miroirs. De toutes parts se font et se rendent des saluts et des civilités, et les pâtissiers ambulants et les vendeurs d'eau font une riche récolte.

La fontaine de Guiuk-Suy est placée au milieu d'une double avenue d'arbres plantée sur le bord du Bosphore. Elle est en marbre blanc, construite sur un dessin élégant, et ornée d'arabesques travaillés avec soin. Elle sert de point de réunion aux oisifs et aux promeneurs de la vallée, surtout lorsque [356] autres pour ainsi dire, comme pour se disputer chaque ponce du terrain trois fois sacré qu'elles occupent.

Comme les Turcs sont imbus d'une idée superstitieuse, à laquelle ils ont une grande croyance, qu'à la fin du monde les mahométans doivent être chassés d'Europe, ils ont tous le désir d'avoir leur tombeau sur la terre d'Asie, pour préserver leurs cendres du contact du profane Giaour : alors, chaque année, la forêt de cyprès empiète sur les vignobles pourprés, et sur les terres couvertes d'épis dorés ; alors disparaissent successivement les vergers fleuris, et le gracieux maïs dont la brise agite le flexible et long feuillage. La faux du moissonneur, le couteau du vigneron ne servent plus à rien ; car ces moissons, fruit des travaux du laboureur, seront peut-être recueillies pour la dernière fois.

[Cimetière]

Il est d'usage qu'à l'enterrement d'un Turc, l'imam, ou prêtre, qui accompagne le corps, plante un cyprès à la tête et un autre au pied de chaque tombeau ; et, quoique le plus grand nombre de ces arbres périsse nécessairement par défaut d'air et d'espace, il en reste encore suffisamment pour en former une épaisse et sombre forêt. Dans quelques endroits, on a laissé des espaces ouverts pour donner un passage à l'air, et en même temps pour prévenir le danger de l'infection provenant des exhalaisons des tombes : mais la plus grande partie du cimetière est un vaste encombrement de morts, où les turbans en pierre placés à la tête des tombeaux, où les colonnes chargées d'inscriptions, s'élèvent comme des spectres, lugubres restes de ce qui n'est plus. De grandes leçons peuvent sortir de cette silencieuse et funèbre enceinte. Des tombes sculptées, et entourées d'une balustrade, surmontées soit d'une branche de rose pour désigner une épouse, soit d'un turban pour indiquer le chef de la maison, et ornées des mêmes emblèmes exécutés avec plus de soin, sont chargées de pompeuses inscriptions qui portent les noms et les titres d'une riche et puissante famille, couchée là séparément, et ne confondant point ses cendres avec des cendres plus communes : et cependant les morts moins aristocratiques qui sont placés de chaque côté ne jouissent pas moins qu'elle d'un sommeil profond et d'un repos éternel. D'un côté, la pierre tumulaire minée par le temps, et qui s'est abaissée peu à peu sur le sol qui à cédé à son poids, est à demi enterrée au milieu de l'herbe élevée : d'un autre côté, des colonnes brillantes de dorures, orateurs lugubres de la mort, n'ont point encore subi les atteintes de cette faux impitoyable qui a détruit les autres. Chaque année, cet ouvrage de destruction s'accomplit ; une génération succède à une génération, même dans cette cité de la mort : ici reposent ceux qui sont arrivés hier et aujourd'hui, et près de là il y a un espace suffisant pour ceux qui arriveront demain. Mais une émotion plus profonde encore se fait sentir dans le cœur de celui qui parcourt cette paisible enceinte, lorsqu'il s'arrête devant un groupe de colonnes assez élevées, sur montées d'un turban, et placées dans un petit carré couvert de dalles. Ces colonnes portent aussi les emblèmes de la mort, mais le petit bloc de granit [357] ou de marbre qui forme leur base n'indique point un tombeau : car, quel que soit le faible espace que chaque corps exige, le peu de place que l'on remarque ici ne suffit pas pour que les restes d'un être humain y soient convenablement déposés. Cette émotion qu'éprouve le voyageur ne le trompe pas, car ces pierres couvrent seulement les têtes de victimes, ou de leurs fautes, ou d'intrigues étrangères, dont le tronc déshonoré a été peut-être privé d'un lieu de repos. Ces personnages, conspirateurs trahis, hommes d'État qui ont échoué dans leurs expéditions, ou rivaux sacrifiés à la vengeance, ont été frappés au milieu de leurs rêves d'orgueil et de pouvoir, et n'ont pas même obtenu la tombe qui, cette fois au moins, les aurait mis de niveau avec leur espèce. Y a-t-il quelque chose de plus dérisoire que de voir, au-dessus de chacune de ces têtes mutilées, des turbans artistement sculptés, indiquant avec exactitude, par leur ampleur, leur forme et leurs plis, le rang de la malheureuse victime dont une faible partie est placée dans ce lieu; ironie perpétuelle d'autant plus amère qu'aucun nom n'indique à qui ils appartenaient! Là aussi se trouvent des tombes d'amour, jonchées de fleurs, et dont prennent soin le regret et la tendresse. C'est un adoucissement et un besoin de s'occuper de celles-ci, et d'oublier qu'une main, autre que celle qui dis pose des destinées humaines, a contribué à peupler ce cimetière ombrage de cyprès.

Chaque lieu de repos en Turquie a ses légendes superstitieuses ; mais celui de Scutari se distingue tellement par la poésie et quelquefois même par l'extravagance des siennes, que je ne peux pas me dispenser d'en dire un mot.

[Oiseaux du Bosphore]

Le Bosphore est fréquenté par des nuées d'oiseaux, à peu près de la grosseur d'une grive : leur plumage est noir, sauf sur la poitrine, où il est d'un bleu pâle. On croit que c'est une espèce d'alcyon ; mais comme les Turcs ne permettent pas qu'on les détruise, et qu'il serait dangereux pour un Franc d'en tirer un seul, les ornithologistes ne peuvent pas facilement vérifier le fait. On ne voit jamais ces singuliers oiseaux manger ou venir à terre. A peine se dérangent-ils pour laisser passer un calque, quand, ainsi que cela leur arrive quelquefois, ils volent très bas. Dans quelques occasions, ils s'élèvent un peu davantage ; mais, dans d'autres, ils laissent passer le bateau au milieu d'eux, sans paraître y faire attention. Ils volent rapidement et sans bruit de la mer Noire à la Propontide, où ils tournent un moment, et reviennent ensuite au Pont-Euxin. Arrivés là, ils y font encore un tour, et retournent à la mer de Marmara. C'est ainsi que, pendant des jours et des mois entiers, on les voit presque sans cesse aller et venir le long du canal, sans but apparent, sans se reposer, sans prendre de nourriture, et surtout sans se détourner en aucune manière de la route qu'ils suivent.

Il n'est pas arrivé une seule fois qu'on ait trouvé mort un de ces oiseaux ; et leurs habitudes sont tellement mystérieuses, tellement étrangères à celles des autres oiseaux, qu'on les a nommés âmes damnées, d'après une tradition, à laquelle beaucoup de Turcs ajoutent foi, que ce sont les âmes des méchants

[358]

dont les restes mortels occupent, à la vérité, une place dans le grand cimetière, mais dont la partie spirituelle ne peut pas se confondre avec les âmes des justes, qui jouissent d'une plus pure immortalité. Il y a une circonstance qu'on suppose avoir donné lieu à cette superstition : c'est que, pendant les tempêtes, lorsque ces oiseaux ne peuvent pas faire leur voyage ordinaire le long du canal, on les voit voler vers la forêt de cyprès pour s'y mettre à l'abri : et comme c'est alors seulement qu'on entend leur cri, les personnes crédules et superstitieuses (et elles sont en grand nombre dans l'Orient) disent que le son aigu qu'ils font entendre est un cri d'agonie, et qu'ils sont forcés, pendant toute la durée de leur voyage maritime, de se raconter les uns aux autres la série des crimes qui les ont privés du repos de la tombe, et les obligent à errer continuellement sur la surface des eaux.

[Scutari]

Mais, en faisant la description des particularités remarquables du grand cimetière asiatique, je ne dois pas omettre de parler de la Cité d'Argent de Scutari, dont il est une des plus belles dépendances. Ses brillantes maisons couronnent le gracieux promontoire qui termine la chaîne de montagnes servant de bornes aux rives du Bosphore du côté de l'Asie, et dont la base se plonge dans le bassin vaste et argenté de la mer de Marmara. On ne peut rien imaginer de plus magnifique que la position de la ville de Scutari, bâtie sur ce pittoresque promontoire, et projetant au loin, sur le miroir du Bosphore et vers la côte européenne, les ombres légères et élancées de ses minarets ; lorsque la côte escarpée, à la base de laquelle elle est placée comme une perle, semble reculer devant les vagues de la Propontide, recevant elle-même l'ombre du majestueux Bulgurlhu Daghi, qui dessine sur l'azur des cieux son front, quelquefois sombre et menaçant, présage de la tempête ; lorsqu'enfin les rayons du soleil dardent sur les flots qui roulent à ses pieds, et vers lesquels descendent insensiblement les jardins suspendus des principales habitations, qui forment sur les contours de la côte comme un feston de broderies gracieuses et variées, et dont le reflet produit sur les eaux des ondulations et des ombres fantastiques, que varie sans cesse une brise légère. Les groupes de maisons sont encadrés par une brillante végétation; les kiosques impériaux, peints des diverses couleurs de l'arc-en-ciel, donnent à ces côtes l'apparence d'un éternel printemps ; la verdure descend en masses touffues jusqu'aux bords des deux mers qui baignent la rive ; et enfin, à moins d'une portée de flèche du quai, se trouve la Tour de la Demoiselle [Kız kulesi], château petit et pittoresque, bâti sur un rocher de si peu d'étendue que les fondations en couvrent toute la surface, de sorte que l'édifice a l'air de flotter sur les eaux.

Cette petite forteresse, avec sa cour élevée et ses murailles crénelées, est aussi le sujet d'une légende qu'on rapporte ainsi : Un certain sultan, dont le nom est oublié, avait une très jolie fille, seul enfant que le Prophète lui avait accordé, et qu'il chérissait tendrement, comme son unique espérance. Belle comme une houri, gracieuse comme une déesse, aimable comme le [359] doux zéphyr d'été, quand il se joue au travers des jardins de rose de Nischapor, la jeune fille commençait à grandir, quand son père, plein de sollicitude sur ses futures destinées, voulut consulter un célèbre astronome. Celui-ci, après avoir parcouru avec attention les feuillets, peints en partie, d'un livre mystérieux dans lequel on pouvait lire le sort des humains, prononça cette effrayante prophétie, qu'à sa dix-huitième année la jeune personne deviendrait la proie d'un serpent.

Frappé d'horreur à cette affreuse nouvelle, le sultan fit construire Guz-Couli [Kız kulesi], ou la Tour de la Demoiselle, et y fit renfermer sa jolie fille, avec ordre de la séparer du monde entier jusqu'à ce que l'époque fatale fût passée, de manière à éloigner jusqu'à la possibilité du terrible événement qu'on craignait. Mais, dit la légende, qui peut se défendre de son sort ? qui peut échapper à son étoile ? Ce qui est écrit est écrit, et l'avenir a été dévoilé. La princesse trouva la mort dans un panier de figues fraîches venant de Smyrne, et parmi lesquelles était caché un petit aspic. Le jour où elle atteignit sa dix- huitième année, elle fut trouvée sans vie sur son sopha, ayant les fruits près d'elle : le reptile, pareil à celui qui porta la mort dans les veines de la reine Cléopâtre, gorgé du sang de sa malheureuse victime, reposait sans mouvement sur son sein.

Le conte est joli ; mais il existe une autre tradition qui présente avec celle-ci quelques différences, et qui dit que le serpent était caché dans les habillements d'un jeune prince persan, dont la curiosité fut excitée par les récits merveilleux qu'il entendait faire de la beauté incomparable de la jeune prisonnière, et qui se dirigea en caïque, pendant la nuit, vers les murs de Guz-Couli. Il réussit à avoir une entrevue avec la captive, gagna son cœur, et, au moyen d'une corde en soie et d'un bras vigoureux, il allait l'enlever de sa prison, lorsqu'arriva la crise fatale qui avait été prédite. Entre ces deux versions d'un événement historique, le lecteur a le choix.

Fontaine et marché à Scutari.

Le marché aux fruits, à Scutari, est placé au bord de la mer : au milieu on voit une ancienne fontaine, d'un style simple, mais gracieux. Elle fournit une grande quantité d'excellente eau, qui vient du sombre sommet du Bulgurlhu ; et, par une superstition dont il est difficile de connaître la cause, les Turcs n'ont jamais voulu souffrir qu'elle servît aux besoins des habitants de la côte européenne, même dans les temps de la plus grande sécheresse. Aussi, en 1836, dans un moment où l'eau était excessivement rare, et que, des villages placés à l'entrée de la mer Noire, on la transportait à grands frais et après beaucoup de temps à la ville qui en manquait, on laissait la fontaine de Scutari couler à grands flots, et porter jusqu'au Bosphore la surabondance de ses eaux.

On a du marché une vue magnifique de l'ensemble du canal ; et l'endroit en lui-même est remarquable et digne d'intérêt. L'énorme quantité des fruits les plus parfumés et les plus délicieux qu'on y voit, ainsi que leur bon marché, [360] a quelque chose de surprenant pour un Européen. Les raisins et les melons de Scutari ont une grande réputation dans tout l'Orient ; ses figues rivalisent avec celles de Smyrne ; et il n'y a pas une seule des îles de l'Archipel dans laquelle les grenades soient plus belles et plus juteuses. Les oranges, les citrons, tes pêches, les délicates pommes d'api, qui n'ont de celles de l'Occident que la forme, y sont en abondance; et, avec quelques piastres, le Franc peut en remplir son calque.

Musiciens à la Vallée des Eaux Douces d'Asie.

J'ai déjà parlé de la Vallée des Eaux Douces d'Asie, de ses majestueux platanes, de sa charmante rivière, de ses délicieuses pelouses, des jeunes beautés qui viennent se reposer sous ses ombrages, des sultanes qui les embellissent par leurs brillants équipages, et des jeunes enfants qui font retentir les airs de leurs chants. Mais les musiciens font une classe à part, et méritent une notice séparée.

Leur musique n'a rien de bien harmonieux : le virtuose ne doit chercher aucun art dans leurs accords, et le poète ne peut pas se plaire à entendre leurs absurdités ; cependant il est impossible de ne pas rire de ce qu'ils disent, et de ne pas partager la bruyante gaieté qu'ils excitent autour d'eux. Le calpac [kalpak] de l'un et le turban de l'autre couvrent également le malin et l'homme industrieux. Que de choses on peut dire dans un poème, et donner à entendre dans une stance ! Là on voit la matrone, toujours circonspecte et vigilante, se rappelant ses jeunes années, et les piéges dont elle était entourée : maintenant, séduite par l'artificieuse musique des bardes voyageurs, elle semble tout oublier, sauf les charmes de leur vive imagination et de leur apparente simplicité. Près d'elle est la jeune beauté voilée, et dont la toilette indique de jalouses précautions, il est vrai, mais dont le cœur est aussi brûlant, l'imagination aussi ardente que si les grilles et les jalousies étaient inconnues dans le pays où elle est née. Ses joues, où règne la pâleur, se couvrent d'un doux incarnat, son pouls bat avec plus de force aux paroles qu'elle entend; car les récits des bardes font sur elle une impression plus profonde que sur sa tranquille compagne. Dans cette foule nombreuse se remarquent aussi des groupes d'enfants qui, dans une muette admiration, prêtent une attention soute nue aux chants des musiciens. Ceux-ci débitent de vieilles légendes d'un ton bas, traînant et monotone, qui ne contribue pas beaucoup à relever le peu d'intérêt qu'elles ont quelquefois : mais le tambour de basque et le bruyant carillon de ses sonnettes argentées, ainsi que le son un peu sourd du petit tambour arabe, dont ils s'accompagnent ordinairement, font oublier l'ennuyeuse monotonie de leur débit. Il faut au reste que ce spectacle ait un grand charme ; car on voit les spectateurs rester là plusieurs heures de suite, écoutant, et faisant retentir les airs de nombreuses et bruyantes acclamations, sans donner la moindre marque d'ennui.

Il y a parmi ces musiciens beaucoup de Valaques et de Juifs : et rien n'est [361] plus singulier que de les voir rester pendant un temps considérable sur une seule note, la téte en arrière, la bouche ouverte, les yeux fixes, et en prononçant avec force et rapidité une phrase entière sans reprendre haleine. Mais ces troubadours orientaux ne sont pas sans rivaux dans l'admiration des beautés voilées qui les entourent : les sorciers, les improvisateurs, les conteurs et les danseurs bulgares leur enlèvent une partie de leur auditoire; et autour d'eux règne un bruit continuel, causé par les vendeurs d'eau, de fruits et de sorbets. Cependant, de tous ces hommes-là, ce sont les musiciens qui sont les plus populaires; et celui d'entre eux qui a un talent reconnu ne manque guère de gagner une bonne journée, à chaque fête qui a lieu aux Eaux Douces d'Asie.

Beglier Bey [Beylerbey]

Le palais d'été impérial de Beglier Bey, sur la côte asiatique, est ce que le Bosphore offre de plus élégant. C'est un bâtiment très étendu, et dont la façade est irrégulière, construit sur le bord du canal, dont les flots baignent le pied d'une magnifique terrasse en marbre, et s'introduisent même quelquefois dans les mystérieux appartements inférieurs. Le palais est en bois; et la partie où est placé le harem se compose d'une suite de pignons dans lesquels sont pratiquées de longues rangées de fenêtres défendues avec le soin le plus minutieux par des contrevents en bois doré. Le Salemliek [Selamlık], qui renferme les appartements de parade, les salons particuliers du sultan, et les pièces occupées par la famille impériale, est un édifice octogone, dont le toit pointu est surmonté d'un croissant supportant une étoile, dont les rayons richement dorés jettent l'éclat du feu, lorsqu'ils sont éclairés par les rayons du soleil. Tout l'édifice est peint en blanc et en or pâle; et il a plutôt l'aspect d'un palais de fées élevé par enchantement, que l'ouvrage de l'homme.

Une porte en marbre ferme la terrasse du côté de la ville : c'est par là qu'on fait entrer les visiteurs dans un jardin rempli des plus belles fleurs, et embaumé de leur parfum; où de nombreux jets d'eau rafraîchissent l'air, et, par leur doux murmure, ajoutent à l'agrément du lieu; où des oiseaux errent à volonté, et dont le plumage éblouissant brille des couleurs de l'arc-en-ciel, de même que les fleurs au milieu desquelles ils se jouent. Une grille dorée défend du côté de la mer cette retraite délicieuse : au-delà, une porte, d'un beau travail et de superbes proportions, conduit à la grande salle d'entrée.

Dans le premier moment, l'intérieur n'a rien d'imposant : le double escalier, formant une espèce de croissant dans le milieu de la pièce, en diminue la grandeur et en fait presque disparaître les proportions; défaut que rendent moins sensible le beau travail des sculptures, et les dorures des colonnes et des balustrades. Néanmoins cet effet du premier coup d'œil est trompeur: car de cet appartement, couvert d'ornements en bois précieux, dont le plafond est peint en arabesques, et qui est parfaitement éclairé, on entre dans huit salons spacieux, disposés pour la famille impériale.

[362]

Au-delà sont les appartements de parade, resplendissants de dorures, et qui sont meublés avec tout le luxe que peu vent déployer l'Orient et l'Occident. Des divans turcs en étoffes d'or et en velours brodé, des sofas et des lits de repos a la mode d'Europe, de la bijouterie de Genève, de la porcelaine de Sèvres, des marbres d'Italie, des mosaïques de Pompéi, des tapis de Perse, des tentures d'Angleterre, y sont à profusion. Dans le principal salon, on voit six des plus belles glaces qu'on puisse voir dans le monde, si ce ne sont pas même les plus belles: c'est un présent fait au sultan par l'empereur de Russie, après le traité d'Unkiar Skelessi [Hünkâr İskelesi]. Entourées de larges cadres de vermeil, et portant les armes réunies des deux empires, ces glaces magnifiques réfléchissent dans toutes les directions les ornements dont la pièce est décorée, et produisent un effet presque magique. D'un autre côté, le plafond richement travaillent sur lequel sont sculptées d'élégantes guirlandes de fleurs, le riche et brillant tapis qui couvre le plancher, viennent contribuer à donner à ce salon un aspect enchanteur et délicieux, qu'augmentent encore toutes les beautés du jardin placé sous les fenêtres, avec-ses jets d'eau, ses orangers, et ses beaux treillages.

Le salon de réception est petit, et remarquable seulement par l'élégance et la commodité du divan sur lequel le sultan reçoit les visiteurs, ainsi que par la vue magnifique dont on y jouit, et qui s'étend sur tout le canal, de puis la pointe du sérail jusqu'au château de Mahomet.

La salle de banquet est entièrement lambrissée de bois rares et précieux, travaillés en mosaïque. Le plafond et le parquet représentent des guirlandes de feuilles de vigne et de grappes de raisin, entremêlées de pommes de pin du travail le plus exquis.

De là une longue galerie conduit à l'appartement privé du sultan : de chaque côté sont de gracieuses fontaines de marbre blanc, dont les eaux jaillissantes retombent avec un harmonieux murmure dans des bassins ornés de sculptures. Dans une d'elles, le filet d'eau coule par un bouquet de plumes en albâtre, dont le travail est si délicat qu'elles paraissent plier sous le poids de l'eau qui en tombe. Dans une autre, l'eau se répand avec abondance sur une fleur de lotus, au bord de laquelle est placé un groupe d'Amours. Les appartements particuliers qui séparent le harem des pièces de parade réunissent toutes les commodités imaginables. Deux des pièces sont lambrissées en osier, admirablement travaillé, et revêtu d'une couleur à la crème. Il est difficile de voir une idée aussi gracieuse rendue avec plus de goût.

Le harem est comme un livre fermé : car les femmes du sultan n'ont pas même la permission de satisfaire leur curiosité, en visitant la partie du palais réservée à Mahmoud lui-même ; et on ne peut pas supposer qu'un étranger fût admis à franchir le seuil, si scrupuleusement gardé, qui conduit chez elles.

Il ne me reste plus qu'à parler des vastes et magnifiques jardins, dont les terrasses s'élèvent les unes au-dessus des autres jusqu'au sommet de la

[363]

montagne qui domine le palais. Chaque terrasse est confiée à la garde d'un jardinier étranger, et disposée suivant le goût et la manière de son pays. La plus belle partie du jardin renferme une charmante pièce d'eau, qu'on nomme le Lac des Cygnes, et sur laquelle on voit en grande quantité ces beaux oiseaux, que le sultan aime avec tant de passion qu'il passe quelquefois des heures entières à les voir glisser sur la surface des eaux. Des bateaux peints et dorés sont amarrés à l'ombre des magnolias, des saules, et d'autres beaux arbres qui entourent le lac. A plusieurs toises du bord est un charmant et délicieux pavillon appelé le Bain d'Air, et qui sert d'abri contre les grandes chaleurs de l'été. Le toit, les murs et les planchers sont en marbre, sur lequel sont gravés des emblèmes maritimes. Des fontaines répandent leurs eaux sur une suite de coquilles, de divinités de la mer, de plantes marines et de petits rochers de corail, et entretiennent un courant continuel d'air frais, en faisant entendre un doux et délicieux murmure. Plusieurs autres pièces font suite à ce magnifique salon, et tout l'ensemble forme le plus joli bijou qu'il soit possible d'imaginer. Les ondulations que forme la côte, garnie de maisons, et abritée par des collines couvertes d'une épaisse verdure, les rochers fortifiés ; les voiles brillantes des vaisseaux passant sur le canal ; et, plus loin, l'orageux Euxin, semblant dédaigner de baigner de ses flots les forteresses qui hérissent ses barrières : tout se réunit pour former un tableau digne de fixer l'attention du peintre, et d'exciter l'admiration du voyageur.

Après cette longue digression, qui n'aura pas été, nous le pensons, sans intérêt pour le lecteur, nous allons reprendre la narration de notre voyage.

Lorsque notre sacolève eut subi la visite ordinaire de la douane des Dardanelles, et que nous eûmes rendu nos devoirs au consul de France, nous continuâmes notre route vers l'embouchure du canal. Nous passâmes entre les deux premiers châteaux d'Europe et d'Asie, et découvrîmes, dans le lointain, la côte de Troie, que le soleil couchant éclairait de ses derniers rayons.

A six heures du soir nous sortîmes de l'Hellespont, par un vent frais du nord-est, qui nous favorisa tellement toute la nuit, que le 28, à la pointe du jour nous nous trouvions au sud-ouest de Mételin (1), à la vue de l'île de Scio, où nous aurions bientôt abordé, sans un calme plat qui nous retint toute la journée entre Ipsara et l'entrée du golfe de Smyrne.

Scio. — Nous ne jetâmes l'ancre dans le port de Scio que le 29, à huit heures du matin. C'était le troisième jour du Courban-Baïram, la fête la plus solennelle des musulmans.

1. Mételin est l'ancienne île de Lesbos. Elle a une quarantaine de lieues de tour : ses deux meilleurs ports sont Porto-Sigri et Port-Olivier. J'eus occasion de relâcher dans ce dernier, à mon premier voyage à Constantinople. La ville est bâtie en amphithéâtre, à peu de distance de la mer, et sur des rochers très escarpés. On y voit peu de Turcs ; la majeure partie des habitants de l'île sont Grecs.

Les drapeaux de soie des janissaires [364] flottaient sur la forteresse, et la variété de leurs couleurs produisait un coup d'œil charmant. Quoique nous fussions à la fin de décembre, l'air était aussi doux et le temps aussi beau qu'au mois d'avril.

Nous ne passâmes, cette fois, que deux jours à Scio. J'entrerai plus bas dans quelques détails sur cette île, où je demeurai dix-huit jours, à mon retour de Smyrne.

Après avoir fait une visite au consul de France, nous cherchâmes de suite une occasion pour nous rendre à Smyrne, où nous devions passer une partie de l'hiver.

Nous nous embarquâmes sur un petit bateau turc, chargé d'oranges et de citrons, qui nous transporta de Scio à Tchesmé [Çeşme], sur la côte d'Asie, dans l'espace de deux heures et demie. La largeur du canal n'est que de cinq lieues; mais nous souffrîmes cruellement de la mer dans notre frêle embarcation, qui contenait une vingtaine de passagers entassés les uns sur les autres, sans compter les matelots turcs et leur flegmatique patron, qui ne cessa pendant tout le trajet de fumer et de dormir, sans se mêler en rien de la manœuvre.

Tchesmé [Çeşme]. — A notre arrivée à Tchesmé, nous nous fîmes conduire, par un matelot, chez l'agent de France, pour lequel le consul de Scio nous avait donné une lettre de recommandation.

Cet agent était un jeune Grec, vêtu à l'orientale, et d'une ignorance complète des mœurs et de la langue de la nation qu'il représentait, quoique dans le pays tout le monde le saluât du titre de consul. Il nous offrit assez poliment sa maison pour y passer la nuit, à condition que nous déménagerions le lendemain ; mais il nous déclara formellement qu'il lui était impossible du nous donner à souper, parce que c'était vigile, et qu'il ne se trouvait rien dans le pays qui fût digne de nous être présenté. Nous nous récriâmes unanimement contre une pareille déclaration, protestant que nous n'étions pas d'humeur à nous coucher sans souper ; et nous offrîmes même de payer d'avance toutes les provisions qui nous seraient nécessaires. Ces dernières paroles produisirent tout l'effet que nous en avions attendu sur l'esprit de cet honnête agent, qui, bien convaincu qu'il ne réussirait point à nous faire jeûner, devint tout à coup l'homme du monde le plus traitable, et s'empressa d'expédier de tous côtés ses domestiques, qui ne tardèrent pas à rentrer avec d'excellent poisson, de très bon vin, et des fruits de toute espèce.

1. Les consuls de France ont, sur différents points de leurs départements, des agents chargés de les représenter, et de protéger en leur nom les voyageurs français. Ces agents sont le plus souvent des gens du pays, qui gagnent par ce moyen la protection du gouvernement qu'ils servent, mais qui ne se comportent pas tous de manière à le faire respecter. Il serait fort à désirer, pour l'honneur de la nation, que les consuls n'accordassent ces places de confiance qu'à des Français.

L'agent fit alors dresser une table ronde, couverte d'une nappe d'indienne de couleur, assez malpropre : il ne voulut jamais se mettre à table avec nous, malgré nos instances réitérées. Pendant tout le souper, il resta constamment debout, avec ses domestiques et les nôtres, occupé à nous verser à boire et à changer nos assiettes.

Au moment où, pour nous délasser des fatigues de la journée, nous nous disposions à prendre quelque repos sur un sofa qui occupait tout le tour de l'appartement, notre agent, qui venait de disparaître subitement, rentra d'un air embarrassé, une écritoire et une feuille de papier blanc dans une main, et dans l'autre une grosse liasse de papiers écrits, enfilés par un long fil de fer. Nous ne pouvions deviner où il allait en venir, lorsqu'il nous pria le plus humblement possible de lui délivrer, avant de nous endormir, un petit certificat par lequel nous reconnaîtrions avoir été reçus et hébergés chez lui, afin que ladite pièce pût lui servir et valoir en tant que de besoin ; et, pour nous déterminer plus vite à lui accorder cette faveur, déroulant en un clin d'œil sa liasse de papiers, il étala avec complaisance une trentaine d'attestations semblables, que lui avaient délivrées divers voyageurs et passagers français. Nous rédigeâmes, à l'instant même, un acte en bonne forme, tel en tout point qu'il l'avait désiré ; et la pièce fut incontinent et en notre présence enfilée avec les autres, pour être exhibée dans l'occasion. Je ne cite ce fait que pour donner au lecteur une idée du mélange d'orgueil et de bassesse dont se constitue le caractère de la plupart des agents de nos consuls : on doit penser que nous rîmes beaucoup de l'aventure. Nous consacrâmes le reste de la soirée à faire nos préparatifs, afin de continuer notre route dès le lendemain matin. Nous fîmes en conséquence arrêter des chevaux pour nous rendre par terre à Smyrne, qui n'est éloignée de Tchesmé que de quinze lieues.

Tchesmé est une ville de cinq ou six mille habitants turcs et grecs, située sur la côte d'Asie, en face de l'île de Scio. C'est dans ce port que fut détruite, le 7 juillet 1770, la flotte ottomane sous le commandement du fameux Gazi-Hassan-Pacha, par l'amiral russe Spiritow. Les campagnes environnantes sont, comme celles de Scio, couvertes d'orangers et de citronniers.

Il existe au bord de la mer, et à peu de distance de la ville, une source d'eau chaude; bientôt on cesse de côtoyer le rivage pour entrer dans des montagnes arides, en se dirigeant sur le pic des Deux-Frères, le point le plus élevé de la chaîne de montagnes qui finit au cap Karabournou.

Ourlak [Urla]. — Nous n'arrivâmes que fort tard à Ourlak, gros bourg à un quart de lieue de la plage, sur le promontoire Karabournou [Karaburnu], et que quelques voyageurs prétendent être l'ancienne ville de Clazomène, l'une des sept cités qui se disputaient l'honneur d'avoir donné naissance à Homère.

Nous passâmes la nuit à Ourlak, dans la maison d'un Grec qui tient une espèce d'auberge : et, remontés à cheval à la pointe du jour, nous descendîmes, à travers des rizières très étendues, au bord de la mer, que nous côtoyâmes jusqu'à notre arrivée à Smyrne.

Avant d'entrer dans cette ville, on traverse un bois d'oliviers qui se [366] prolonge au sud-ouest, derrière le château, l'espace d'une grande lieue; on y rencontre trois postes de janissaires, qui ne manquent jamais de rançonner les voyageurs, sous le prétexte qu'ils sont là pour veiller à leur sûreté.

Smyrne [Izmir]. — Smyrne est située à l'extrémité sud-est d'un golfe dont la profondeur est de quinze lieues, depuis le cap Karabournou jusqu'à l'entrée de la rade : cette rade est séparée du reste de la baie par une langue de terre basse, couverte d'oliviers, et défendue, du côté du nord, par un mauvais château et quelques batteries. La passe, entre le château et la rive septentrionale, serait assez large pour permettre aux vaisseaux de la forcer, sans avoir rien à craindre des batteries; mais les bas-fonds qui la bordent obligent nécessairement tous les navires qui entrent et qui sortent, de passer sous le canon du fort.

Je ne parlerai ni de l'origine ni de l'antiquité de la ville de Smyrne : plusieurs savants voyageurs m'interdisent d'en parler après eux. Mon but n'est de rapporter que ce que j'ai vu. Je me bornerai à donner quelques notions sur l'état actuel de cette ville.

Smyrne renferme plus de cent mille habitants, parmi lesquels on compte au moins soixante mille Turcs. Le reste de la population se compose d'à peu près vingt-cinq mille Grecs, dix mille Arméniens et cinq mille Juifs. Ses rues sont toutes sales et étroites, et les maisons bâties, comme à Constantinople, de terre, de briques cuites au soleil, et de bois ; les incendies y sont aussi fréquents que dans la capitale. En arrivant par mer, on aurait peine à se figurer d'abord toute l'étendue de cette grande et riche cité : la majeure partie des quartiers turcs est bâtie dans un vallon plus bas que le niveau de la mer, et l'on y respire un air humide et malsain. Je ne pus jouir de sa vue entière que du haut d'un kiosque très élevé.

Les bazars sont ce que cette ville offre de plus curieux. Un étranger ne peut s'empêcher d'en admirer l'étendue, aussi bien que l'ordre et la symétrie avec lesquels sont étalées les plus riches marchandises de l'Orient. Chaque état, chaque profession a ses galeries particulières, séparées par des portes qui se ferment chaque soir, au coucher du soleil. On est seulement surpris de voir les denrées les plus précieuses exposées aux incendies, dans de misérables échoppes de bois, tandis que les fruits secs, les comestibles de toute espèce se vendent sous de magnifiques voûtes de pierre : bizarrerie dont on cesse bientôt d'être étonné, lorsqu'on connaît l'apathique insouciance des Turcs.

Smyrne, comme presque toutes les villes de la Turquie, n'offre aucune édifice remarquable : la maison du gouverneur, une des plus apparentes du quai, n'est bâtie que de bois peint, et ses mosquées même sont toutes petites et mesquines.

Cette cité est l'apanage de la Validé-Sultane (mère du Grand Seigneur), qui y entretient un mulésellim, ou simple gouverneur, qui ne relève que de cette princesse, et ne reconnaît pour chef aucun des pachas voisins. Ce mutésellim a sous ses ordres une soldatesque nombreuse et turbulente de [367] janissaires, qui ne demandent que pillage et désordre, et auxquels les incendies qui ravagent si souvent cet entrepôt du commerce de l'Anatolie procurent de fréquentes occasions de s'abandonner à leur penchant pour la rapine.

Deux autres fléaux, les tremblements de terre et la peste, affligent presque continuellement cette ville, surtout le dernier, que lui apportent assez ordinairement les navires de Constantinople et ceux d'Égypte, ou les caravanes de l'Asie Mineure. En 1812, la contagion fit des ravages affreux dans presque toutes les parties de l'empire ottoman : elle enleva, dans un seul été, deux cent cinquante mille habitants à Constantinople, et plus de quarante-cinq mille à Smyrne.

Malgré tous ces inconvénients, Smyrne est l'échelle du Levant qui offre le plus d'agréments aux Européens que leurs affaires ou leurs fonctions appellent en Turquie. On y compte, tant Français qu'Anglais, Italiens, Hollandais, Allemands, Russes et autres, une petite colonie de cinq ou six mille individus établis sur le pays avec leurs familles, et qui habitent un quartier particulier, à proximité du port, et entièrement séparé de ceux des Turcs. Toutes les nations y entretiennent des consuls, dont les maisons sont situées sur le quai et décorées de jolis mâts de pavillon.

Excepté plusieurs des consuls, un petit nombre d'officiers des consulats et quelques négociants, on voit à Smyrne peu de véritables Européens ; les autres sont ce qu'on appelle, en Levant, des Francs, c'est-à-dire des hommes originaires de tous les pays, nés, mariés et établis en Turquie, ne connaissant guère d'autres mœurs et d'autre langage que ceux des Grecs, et qu'on pourrait comparer, sous quelques rapports, aux créoles de l'Inde.

Les consuls et les négociants francs accueillent avec beaucoup de politesse les étrangers que la curiosité ou le hasard conduisent à Smyrne. Partout ils sont fêtés, bien reçus, et c'est à qui les traitera le mieux. Il faut rendre à chaque pays la justice qui lui est due : c'est tout le contraire à Constantinople.

Nous arrivâmes à Smyrne dans la saison des plaisirs, pendant la semaine du jour de l'an, dont les visites se font et se rendent avec beaucoup de cérémonial et d'étiquette. A la même époque commence le carnaval, qui est ici un temps de bombance et d'amusements de toute espèce. Je n'ai vu nulle part, dans le Levant, des tables servies avec plus de choix, et même de profusion, qu'à Smyrne ; il faut cependant convenir que l'amour-propre et le désir de briller n'y entrent pas pour peu de chose.

Les négociants de toutes les nations ont un lieu de réunion qu'ils nomment le Casin. Moyennant un abonnement médiocre, on y trouve, à toutes les heures du jour, un bon feu, des livres, des brochures, des journaux, des billards, et des rafraîchissements de toute espèce. Ce lieu peut être considéré à la fois comme le Wauxhall et la Bourse de Smyrne : on y danse, et on y traite toutes les affaires de banque et de commerce.

[368]

Pendant le carnaval, les abonnés se cotisent extraordinairement, pour donner aux dames des fêtes et des bals où se réunit toute la meilleure société de la rue Franque. Les consuls, qui ne peuvent faire partie de l'association, y sont invités avec leurs familles, ainsi que les étrangers et les voyageurs présentés par un des membres. Deux commissaires, l'un français et l'autre anglais, en font les honneurs, et y maintiennent le bon ordre et ce qu'ils appellent la police : il serait fort à désirer que le maintien de la décence entrât aussi pour quelque chose dans leurs attributions. Nous assistâmes à plusieurs de ces brillantes réunions, où personne n'est gêné par l'incommode étiquette des palais de Péra; mais où, dès le premier abord, on est frappé du peu de goût qui préside à la toilette des dames, et de l'allure un peu brusque de quelques jeunes gens. On remarque également avec surprise plusieurs fautes d'orthographe dans les deux placards encadrés qui renferment les règlements de la société.

La Longue, ou Promenade anglaise, est la danse favorite des Francs de Smyrne ; et l'anglomanie la plus outrée est ici, comme dans toutes les échelles, la passion dominante du Levantin. Tous, depuis le négociant jusqu'au courtier, depuis le courtier jusqu'au simple commis, sont ridiculement costumés à l'anglaise ; et plusieurs portent cette bizarre manie au point d'imiter l'accent anglais dans la prononciation de leur propre langue, bien qu'ils ne soient jamais sortis de leur pays.

Les Latins ont à Smyrne deux jolies églises : celle des Capucins, qui est sous la protection de la France, et celle des Soccolans, ou Récollets, protégée par l'Autriche. Les lazaristes français, qui tiennent une école composée d'une vingtaine de jeunes enfants, y avaient autrefois aussi la leur; mais elle fut réduite en cendre dans le grand incendie de 1797, et, depuis cette époque, elle n'a pas été rebâtie '. Les familles protestantes vont au service divin dans la chapelle du consul d'Angleterre. En général, on ne se pique pas en ce pays d'autant de fausse dévotion et de bigotterie qu'à Constantinople.

Il n'y a point d'évêque catholique dans cette ville : un religieux, supérieur des Soccolans, en remplit les fonctions, sous le titre de vicaire apostolique et de révérendissime.

On trouve à Smyrne plusieurs auberges et un grand nombre de boutiques, bien fournies de tous les objets à l'usage des Francs; mais les denrées, même de première nécessité, y sont, depuis quelques années, à des prix exorbitants : on peut s'en faire une idée par le loyer d'une maison ordinaire, qui s'élève depuis trois jusqu'à six mille piastres (2,800 fr.-5,600 fr.)

La France, l'Angleterre et la Hollande ont chacune un hôpital pour les pestiférés.

Depuis la funeste catastrophe de 1797 [Note : En I797, tout le quartier franc de Smyrne fut incendié et mis au pillage par les Turcs, à la suite du meurtre d'un musulman par un Esclavon, sujet vénitien.], les habitants n'ont pas cru [369] prudent de relever leur petite salle de spectacle, qui leur a attiré plusieurs avanies.

Le Turc de Smyrne, quoique fanatique et toujours disposé à la révolte, s'accoutume cependant à respecter la personne et les propriétés de l'Européen. Il est rare, surtout la nuit, de rencontrer des musulmans dans le quartier franc, qui est éclairé par des réverbères, et dans lequel la police du pays ne peut s'exercer qu'extérieurement.

Les Grecs y jouissent d'une liberté presque illimitée ; on les reconnaît partout à l'insolence de leur démarche et à leur bruyante gaieté : ils ont, comme les Arméniens, leur archevêque métropolitain, et plusieurs belles églises, où les Turcs leur permettent d'exercer en paix leurs cultes respectifs.

La place de Smyrne, entrepôt du commerce de presque toute l'Asie et de celui que l'Europe fait avec la Turquie, est, pour nos négociants, l'échelle la plus importante du Levant. La France en exporte des soies écrues, des poils de chèvre d'Angora, du cuivre de Tocat [Tokat], et une quantité considérable de cotons et de laines de très bonne qualité ; elle y importe en échange des draps du Languedoc, des toileries, et toutes sortes de denrées de son territoire et de ses manufactures. Ce commerce, longtemps languissant, ne tardera pas à reprendre son ancienne activité ; quelques années de paix suffiront pour lui rendre toute sa splendeur.

On voit aux environs de Smyrne les villages de Bournaba [Bornova], Sewdi-Keui [Seydiköy], Boudja [Buca] et Coucloudja, où les Francs ont des maisons de campagne char mantes. A moitié chemin du premier, et à peu de distance des bords du Mélès, on trouve une fontaine qui a conservé parmi les Grecs le nom de Bains de Diane. Deux lieues au-delà de ce bourg, ou plutôt de cette petite ville, les curieux vont visiter ce qu'on appelle les Grottes d'Homère. L'auteur d'Anacharsis ne parle que d'une seule. Selon son témoignage, elle était sacrée pour les anciens habitants de Smyrne, qui prétendaient qu'Homère y avait composé ses ouvrages.

Un quart de lieue plus loin, dans un des sites les plus pittoresques, on remarque un énorme rocher qui a la forme d'un cône tronqué, et qu'on a cru depuis peu reconnaître pour le tombeau d'Homère. Une fosse, creusée à son sommet et dans le roc vif, paraît avoir contenu un sarcophage. On lit sur la pierre les noms de plusieurs célèbres voyageurs.

Le 29 janvier 1812, je me séparai à Smyrne, de mes trois compagnons de voyage, dont l'un devait rester dans cette ville. Les deux autres partirent pour Stancho (l'ancienne Cos, patrie d'Hippocrate), et je m'embarquai seul, de mon côté, sur une sacolève qui allait en Candie. Le lendemain de mon départ, les vents contraires me firent de nouveau relâcher à Scio, où ils me retinrent jusqu'au 14 février.

Scio. — Je descendis, à mou arrivée, dans une mauvaise petite auberge, la seule de tout le pays, et tenue par un Grec. [370] L'île de Scio a environ trente lieues de longueur, du nord nu sud, sur six ou huit dans sa plus grande largeur, de l'est à l'ouest. Sa circonférence est d'au moins quatre-vingts lieues. On y compte quarante-cinq mille habitants, dont quarante mille Grecs; quatre mille Turcs et mille Juifs. Outre la capitale, qui, avec le château, renferme seule plus de vingt mille âmes, il y a dans l'île quarante beaux villages, presque entièrement peuplés de Grecs.

La ville est située au bord de la mer, du côté de l'île, en face de Tchesme. Toutes les maisons, solidement construites en pierres de taille, sont l'ouvrage des Génois, que les Turcs chassèrent de cette île il y a plus d'un siècle. On remarque, sur les portes des principaux palais, les armoiries des familles nobles génoises qui étaient établies à Scio, et dont on trouve encore de nombreux rejetons parmi ses modernes habitants.

Les rues sont étroites comme à Gênes, et sales comme celles de toutes les villes de la Turquie. Elles sont remplies d'une foule de femmes grecques, qui attirent les passants par leurs agaceries et la gaieté souvent trop libre de leurs discours, et dans la seule vue de faire quelque saignée à leur bourse. Les filles les mieux vêtues abordent hardiment les étrangers, et n'ont ni honte ni scrupule de recevoir quelque monnaie, pour prix de leurs propos. Elles acceptent un para ' avec autant d'assurance qu'un mendiant de profession; le plus léger prétexte leur suffit pour entrer en conversation avec les jeunes gens, et'pour leur demander s'ils sont mariés. C'est une question inévitable, à laquelle il faut répondre à tous les coins de rue.

La liberté dont jouissent les femmes à Scio est inconcevable dans un pays sous la domination des Turcs. Elles vont et viennent librement, à toutes les heures du jour, dans les rues, sur les places et les promenades, par bandes de dix ou douze, se tenant par les bras ou par les mains, riant, chantant, et critiquant tout ce qui se rencontre sur leur passage, sans que les musulmans y fassent la plus légère attention.

Elles ont presque toutes la taille peu élégante, le sein et les jambes d'un volume énorme, de vilaines dents, et avec cela beaucoup de coquetterie. Totalement défigurées par la quantité de rouge et de blanc dont elles se fardent le visage, leur costume bizarre, surchargé de dorures et d'ornements de mauvais goût, ajoute encore au peu d'élégance de leur tournure, et au dé faut de grâces de toute leur personne. On ne peut cependant, sans injustice, leur refuser de beaux yeux et beaucoup d'esprit naturel.

Les femmes et les filles des Latins, dont le nombre ne s'élève pas à plus de douze cents individus, sont plus modestes, plus retenues ; et leur évêque, vieillard respectable, les a obligées à porter un costume plus décent, auquel on les reconnaît à la première vue. On trouve, parmi ces dernières, des femmes qui peuvent, en tout pays, passer pour fort jolies.

Scio est l'apanage d'une sultane, qui en nomme le mutésellim ou gouverneur ;

1. Le para est une petite pièce de monnaie turque, qui, aujourd'hui, n'équivaut pas à deux liards de France. Il faut quarante paras pour former une piastre turque.

[372]

et ce dernier trouve souvent, dans les intrigues sans cesse renaissantes des Grecs, mille occasions de leur faire des avanies.

Les Grecs sont, à Scio, en possession de plusieurs belles églises, et nulle part ils n'exercent intérieurement et extérieurement leur culte avec plus de liberté.

A l'apparition d'un vaisseau de la flotte du capitan-pacha, ce fantôme de liberté s'évanouit tout à coup pour faire place à la terreur. L'épouvante est générale; et, pendant toute la durée de leur séjour dans le port de Scio, les galioundjis (soldats de la marine), peu accoutumés à respecter les priviléges des Grecs, se répandent dans la ville et dans les campagnes, où ils signalent toujours leur arrivée par les plus affreux brigandages, et par tous les désordres auxquels se livre d'ordinaire une soldatesque sans frein. L'autorité de leurs chefs serait insuffisante pour empêcher de pareils excès ; et les chrétiens n'ont alors d'autre ressource que de s'enfermer dans leurs maisons, et surtout de cacher leurs femmes à tous les regards. Les inquiétudes disparaissent avec le vaisseau, et la gaieté et la confiance reviennent à mesure qu'il s'éloigne de ces parages.

Lors de notre premier séjour, nous fûmes présentés, mes amis et moi, à l'évêque catholique, M. Timoni, originaire d'une noble famille génoise, vénérable patriarche qui, par sa modestie et sa bienfaisance, est parvenu a s'attirer la considération et le respect des habitants de toutes les sectes. Ce prélat, protégé et pensionné par la France, nous fit un jour l'honneur de nous inviter à dîner; et le plaisir que nous trouvâmes dans son entretien surpassa de beaucoup celui que put procurer, à des voyageurs accoutumés à vivre de privations, l'excellente chère qu'il nous fit faire. En évaluant sa dépense sur l'appétit de ses commensaux ordinaires, nous jugeâmes qu'elle devait être très considérable. Son grand âge et la goutte ne lui permettant plus de sortir que très rarement, il est obligé, depuis quelque temps, d'abandonner la conduite de son église à ses vicaires, qui ont su justifier une aussi honorable confiance.

Outre le clergé attaché à l'église épiscopale, il y a de plus, à Scio, un capucin qui dessert la chapelle du vice-consul de France, deux religieux soccolans, protégés par l'Autriche, et un grand nombre de prêtres séculiers, rayas du Grand Seigneur, qu'on distingue du clergé franc à leurs longs cheveux flottants, et à leur ralpak ou coiffure grecque, qui forme un contraste assez singulier avec leur habit ecclésiastique.

La France et l'Autriche sont les seules puissances qui aient à Scio des vice-consuls nationaux. Celui d'Angleterre est un Grec de Zante, et l'ex-vice-consul de Raguse représente aujourd'hui la Russie, la Suède, le Danemark, et toutes les nations qui veulent bien se servir de lui. [Note : A ce sujet, je ne puis m'empécher de parler d'un personnage du même genre que Je rencontrai chez le consul de France à Smyrne. C'était un Grec de Tinos, qui faisait dans son île le vice-consul pour toutes les nations, excepté pour la France. Il portait un uniforme russe, une cocarde suédoise sur un chapeau rond, des épaulettes autrichiennes, et faisait flotter sur sa maison les pavillons de toutes ces puissances.]

[373]

Il ne faut point oublier de prévenir les voyageurs contre les médecins dont fourmillent la ville et la campagne. Comme dans le reste de l'empire, ce sont de misérables intrigants de toutes les nations, pleins d'effronterie, qui, à la faveur de l'ignorance du peuple et de l'insouciance du gouvernement, exercent leur homicide profession avec une liberté et une audace bien funestes à la pauvre espèce humaine.

Je terminerai cet article par quelques détails sur les productions et le commerce de cette île.

L'île de Scio est en général bien cultivée dans toutes les parties susceptibles de l'être, c'est-à-dire vers les côtes, sur quelques collines qui s'élèvent en amphithéâtre derrière la ville, et dans plusieurs vallées charmantes, arrosées par des ruisseaux nombreux et abondants. Le centre est couvert de montagnes pelées et arides qui ne sont propres à aucune culture. Dans le lointain, elles préviennent d'abord le voyageur d'une manière peu favorable contre cette lie.

Malgré ses mauvaises qualités, le Sciote est industrieux, adroit, et actif dans le commerce. Il entend assez bien le jardinage et la culture des terres. Le Grand Seigneur et les riches propriétaires de Constantinople préfèrent les jardiniers sciotes à tous les autres. On les voit souvent amasser dans la capitale un petit pécule, pour l'emporter un jour dans leur patrie : semblables aux domestiques originaires de Tine et de Syra, qui, après avoir fait quelques épargnes au service des Francs, retournent achever leur vie au milieu de leurs compatriotes, qui les regardent dès lors comme des gens d'importance.

La principale richesse de Scio consiste dans ses orangers et ses citronniers, qui sont à peu près les seuls arbres qu'on y voit : le nombre en est prodigieux. On m'a fait remarquer, dans plusieurs endroits, quelques-uns de ces arbres qui ont plus de cinq cents ans ; leur grosseur égale celle de nos ormeaux. C'est un spectacle charmant que cette multitude de jardins qui couvrent les campagnes et l'intérieur même de la ville. On a souvent, sur le même arbre, des fruits desséchés et durcis, des fruits mûrs ou naissants, et de la fleur d'oranger. Au printemps l'air en est embaumé à plusieurs lieues à la ronde; et j'ai ouï dire que lorsqu'on passe, en temps de calme, entre l'île et le continent, le parfum des orangers se fait sentir jusqu'au milieu du canal. Je ne doute point de la vérité de cette assertion ; mais je ne pus m'en assurer par moi-même, ayant fait ce trajet pendant l'hiver.

Il est difficile de respirer un air plus pur et de vivre sous un climat plus sain. Il n'y fait presque jamais froid ; les vents du canal y tempèrent les chaleurs de l'été, et cette saison y est beaucoup moins brûlante qu'à Smyrne, qui n'est cependant qu'à trente lieues de distance. L'eau y est excellente ; [374] mais je n'ai pas trouvé que ses vins méritassent aujourd'hui la réputation dont ils jouissaient chez les anciens. Parmi ses productions les plus communes, on doit compter le mastic, qui découle du lentisque; les femmes du Levant aiment à mâcher cette gomme aromatique malgré son amertume, et l'on en transporte, tous les ans, une quantité considérable à Constantinople. Les Sciotes sont, dit-on, obligés d'en fournir gratuitement le sérail du Grand Seigneur. On tire aussi de ce mastic une excellente eau-de-vie, qui, mêlée avec de l'eau, procure pendant l'été une boisson aussi agréable au goût que saine et rafraîchissante.

L'île ne produit pas assez de blé pour la consommation de ses habitants; elle retire cette denrée de première nécessité, et plusieurs autres, de l'Asie Mineure et de la capitale. On y fabrique des étoffes d'or et de soie, des ceintures et des turbans, qui sont très recherchés parmi les Grecs.

Avant de quitter Scio, je me proposais d'aller visiter, à une lieue au nord de la ville, une espèce de cirque en marbre, que l'on appelle l'École d'Homère ; mais les vents étant devenus favorables, je renonçai à ce projet, et Il fallut songer à mon départ.

Échelle-neuve [[Kuşadası]. —J'arrivai en vingt-quatre heures de Scio à Échelle-Neuve ( l'ancienne Néapolis), nommée par les Italiens Scala-Nuova, et par les Turcs Kouch-Adasi [Kuşadası] (l'Ile des Oiseaux).

Échelle-Neuve est une ville commerçante, située sur la côte de l'Asie Mineure, en face de l'île de Samos, près des ruines d'Éphèse et celles de Magnésie. On compte d'Échelle-Neuve à Smyrne, par terre, environ quinze lieues, et plus de quarante par mer. Le château où réside l'aga, avec la garnison et tous les musulmans, est bâti au pied d'un roc escarpé, sur lequel se trouvent le quartier des Grecs et celui des Arméniens. La population entière de cette ville ne s'élève pas à plus de douze mille âmes. Le port, ou plutôt la rade, est peu sûre lorsque le vent du nord souffle avec violence; mais les navires y sont à l'abri de tout danger avec les autres vents. On voit dans l'ouest, à l'entrée de cette rade, un vieux château construit sur un îlot couvert d'oiseaux marins ; et c'est à leur passage continuel que la ville doit sans doute le nom qu'elle porte parmi les Turcs.

Échelle-Neuve est, depuis quelques années, l'entrepôt d'une partie du commerce de l'Anatolie. On y réunit beaucoup de blé, de riz et d'orge, que des caravanes apportent sans cesse de l'intérieur, et souvent de plus de quarante journées de distance. On y fait aussi un débit considérable de fruits, de légumes secs, de poutargue, et de plusieurs espèces de comestibles, dont la plus grande partie est enlevée par les Anglais, et transportée à Malte et dans leurs possessions de la Méditerranée. Ce port serait devenu de la plus haute importance pour eux, si la guerre maritime eût encore duré longtemps; et il eût été du plus grand intérêt pour la France d'éclairer les musulmans sur la contrebande énorme que faisaient leurs propres agas avec nos rivaux. Tous les blés et autres denrées, détournés du pays pour passer, assure-t-on, [375] dans les îles de l'Archipel et les ports du Grand Seigneur, ne servaient et ne servent probablement encore qu'à alimenter ceux qui sont sous la domination de l'Angleterre. Funeste effet de la cupidité des gouverneurs turcs, qui en font le monopole, et ne livrent qu'à des prix exorbitants, à leurs administrés, le peu qu'ils veulent bien leur en vendre.

Le 22 février, à la pointe du jour, nous mîmes à la voile de la rade d'Échelle-Neuve. Peu d'heures après, nous allâmes mouiller dans une baie déserte de l'île de Samos, en face du Mont Mycale.

Cette île a environ vingt-deux lieues de circonférence. On y compte aujourd'hui un très petit nombre d'habitants. Elle produit d'excellents vins, ses côtes sont très poissonneuses, et ses montagnes remplies de gibier de toute espèce.

M. Bonfort, agent du consulat général de Smyrne pour Échelle-Neuve et Samos, se distingue, parmi ses collègues, par l'accueil aimable et hospitalier que reçoivent chez lui tous les Européens qui visitent ces parages, mais surtout les Français.

Nous quittâmes Samos le lendemain ; et, favorisés par un bon vent du, nord, nous laissâmes successivement derrière nous les îles de Nacarie, Pathmos, Naxie, et les écueils sans nombre dont cette mer est semée. Un autre danger est à craindre dans cette partie de l'Archipel : ce sont les forbans, dont le repaire principal est l'île de Forni, nommée par les Turcs Fouroun-Adasi. Nous eûmes le bonheur de leur échapper.

Tout nous présageait une prochaine arrivée en Candie, lorsque le vent- d'ouest, qui ne cessait de nous contrarier depuis le commencement de l'hiver, nous força, le soir même, de jeter l'ancre dans le port de Nio, après avoir failli nous briser sur les récifs de la côte, par l'ignorance et la maladresse ordinaires de nos Grecs.

Je me consolais d'autant plus facilement de tous ces contre-temps, qu'ils- me procuraient toujours l'occasion de voir de nouveaux pays ; et la conduite de notre capitaine, à notre arrivée dans celui-ci, ne fit que piquer plus vive ment ma curiosité, à la vue d'une terre que je n'avais pas encore visitée. Plusieurs Turcs candiotes, fanfarons et insolents, selon l'usage, avaient manifesté dans leurs discours des intentions hostiles contre les habitants, et s'étaient armés de fusils et de pistolets avant d'entrer dans la chaloupe. Le capitaine venait de défendre à tout passager de mettre pied à terre avec des armes. Les Candiotes insistèrent, et poussèrent l'audace jusqu'à le menacer lui-même ; mais il fut inébranlable, et sa fermeté acheva ce que sa prudence avait commencé. Les bandits quittèrent tout cet attirail de guerre, et purent alors descendre dans l'île de Nio. Je ne manquai pas de questionner le capitaine sur les raisons qui l'avaient porté à agir ainsi ; et il me répondit que, trois mois auparavant, un Turc candiote, ayant exercé des violences dans ce pays, avait été massacré par les insulaires. Depuis ce désastre, ses compatriotes étaient revenus, au nombre d'environ soixante, avec la résolution de venger [376] sa mort et d'exterminer tous les habitants. Mais ceux-ci les avaient vigoureusement repoussés, et leur avaient fait même essuyer un échec considérable. Pour nos quatre Candiotes, ils s'imaginaient sans doute que rien ne devait leur résister, et ils croyaient leur honneur intéressé à continuer cette trop dangereuse querelle. Sans la sage précaution de notre capitaine, ils eussent infailliblement partagé le sort de ceux qui les avaient précédés.

Nio (l'ancienne Ios) est une petite île de douze lieues de circonférence, à huit lieues nord-ouest de Santorin, et à trente lieues de Candie : elle est stérile et montagneuse.

On n'y voit qu'un bourg de deux cents feux : les insulaires, pour se garantir des descentes et des incursions des forbans, se sont retranchés sur la croupe d'un roc presque inaccessible, au nord-est d'une baie qui, de l'aveu des marins, est le meilleur et le plus sûr mouillage de l'Archipel. Dans le bourg seul on compte quinze églises, toutes desservies par plusieurs papas. Chaque particulier riche ou aisé se fait un devoir et un honneur d'en fonder ou d'en entretenir une à ses frais; mais elles sont toutes petites et de peu d'apparence. La principale, qui n'est guère plus grande ni mieux décorée que les autres, domine tout le village. On m'a assuré qu'il y a plus de cent cinquante de ces chapelles dispersées dans les montagnes et les vallons.

Toutes ces églises ont une ou deux cloches, provenant de Venise ou de la Russie. Un tel privilége n'appartient qu'aux seules îles de l'Archipel, où il n'y a, comme à Nio, ni autorités ni habitants musulmans. A toutes les heures du jour, les échos des montagnes répètent les sons aigus de cette multitude de cloches, dont les papas ne cessent de fatiguer l'air, pour les moindres cérémonies.